ドイツ人による乗馬の矯正装蹄;German corrective shoeing

企画の倉ケ﨑です。

本年3月21日(金)に、馬事公苑(東京)にてドイツ人装蹄師による実技研修会があり参加しました。担当した2人のドイツ人装蹄師(図1)は、いかにもゲルマン民族らしい大柄な体格で、同じくドイツで乗馬を診療している獣医師とともに来日されました。彼らが実施した”跛行する乗馬の矯正装蹄”について書いてみます。ちょっと専門的ですが、お付き合いください。

対象馬は、後肢球節に屈曲痛があり、屈曲試験の後に歩様に問題があったハノーバー種(700kg超え)でした。

図1.ドイツ人装蹄師(写真左Philipp Mukisch氏、写真右Kalle Tudyka氏)

2人のドイツ人装蹄師からは、「まず初めに、四肢蹄の全てで、崩れた蹄のバランスを戻す。このため、初回矯正として蹄縦径(蹄の最前端から最後端までの距離)の中央が、蹄関節の中心に近づくように削蹄したい」と説明がありました。次いで、歩く時の蹄の返り(反回と言います)を良くする積極的な装蹄方針(後記)も示されました。通常装蹄に戻すのは、次回の装蹄までに獣医師の治療の経過なども見てから総合的に判断するとのことでした。

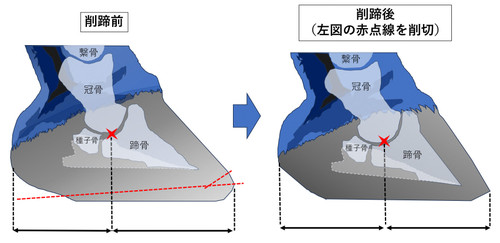

図2は、実際の削蹄方法を図にしたものです。蹄を横から見た状態で、削蹄前では蹄関節の中心(赤星)が蹄縦径を基準にすると後寄りになっていたのですが、削蹄後は中央に概ね一致するよう削蹄されました。ここで難しいのは、蹄関節の中心を正確に判断することでした。彼らは獣医師とのコンビネーションの元、レントゲンで確認した後、さらに、皮膚の上から骨の位置を指で確認しながら位置を決めていました。これは、レントゲン撮影が許されていない装蹄師だけでは正確にできない部分です。

図2. 冠骨が、蹄骨と種子骨とでつくる蹄関節の中間点(赤星)から降ろした垂線は、削蹄前では蹄の縦径にて後ろ寄りであったが(左図)、この蹄を赤点線の位置で削蹄したことで中央寄りに位置させた(右図)。

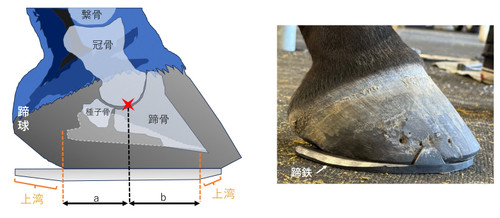

次いで蹄鉄ですが、彼らが選択した蹄鉄は、我々の見立てより一回りも二回りも大きなものでした。これは、蹄球の後端まで長く蹄鉄があった方が、休息時の起立が安定するという考えからでした(図3)。かなり極端に鉄尾が長く見え、反対の後蹄が交錯することで踏み掛けないのか心配になりましたが、「激しい運動はしないし、安定させるにはこれでいい」とのことでした。

さらに、彼らはその蹄鉄の先頭部分(鉄頭と言います)と後部(鉄尾と言います)の地面に接する面を、鑢で削って斜面すなわち上湾(じょうわん)を作りました。それらの目安ですが、鉄頭の上湾は蹄鉄が蹄壁と接する面の最前端から蹄骨の先端までとし、鉄尾の上湾は蹄骨の最後部から蹄球の後端までとしていました(図3)。また蹄鉄は、やや後方にずらすように装着しました。これらの操作は、蹄の反回を良くする試みです。こうすることで、関節への負担が軽減されます。

図3. 蹄鉄には、地面に接する面(接地面)の前後に上湾がつくられた。接地面では、蹄関節の中心点(赤星)から先端までの距離(b)の方が、中心点(赤星)から後端までの距離(a)より若干長くなったが、大きなバランスの崩れはないとのこと。通常の装蹄より鉄尾が長いのが今回の装蹄の特徴だった。

以上、皆さんには少し難しかったかもしれませんが、装蹄師はこんなことを考えて削蹄や造鉄を行い、馬の用途に合わせた装蹄を実施していることをご理解いただけたら幸いです。

備考;本研修は、オリンピック(2020東京)の馬場馬術競技に選手として参加された佐渡一毅氏(本会職員)が中心となってドイツより招聘、実現したものです。なお、通訳は麻布大学獣医学部を2018年に卒業後、ドイツへ留学し、獣医系教育機関(Pferdeklinik Mühlen GmbH)で馬臨床を学んでいる佐藤俊介氏に行ってもらいました。