25-26育成馬ブログ(宮崎①)

動物福祉に配慮した馬の輸送

2025-26年世代の宮崎育成馬が揃う

9月となりましたが、全国的に厳しい残暑が続いています。宮崎育成牧場も依然として30℃を越える厳しい暑さが続いております(写真1)。そんな中、8月末にサマーセールで購買した馬たちが宮崎育成牧場に入厩しました。この入厩をもって、本年度の宮崎育成牧場所属のJRA育成馬22頭がすべて入厩したことになります。これから、騎乗馴致が始まり、来年のブリーズアップセールを目指していきます。ぜひとも、偉大な先輩たちに続いて活躍馬となってくれることを願うばかりです。

セリ購買馬の北海道・八戸からの輸送

先ほど述べたように、JRAは北海道や八戸で開催されるサラブレッド市場で馬を購買していますが、当然それらの馬たちを宮崎まで輸送する必要があります。一般的に、競走馬を長距離にわたって輸送する際には、大型の馬運車を用いて陸路で輸送するのが一般的です(写真2)。人間であれば、飛行機や電車などで長距離移動することが多いと思いますが、馬の場合は空港や駅まで行くのが大変ですし、馬に異常が発生した際にすぐさま途中で降ろすことが可能な馬運車が好まれます。この理由から、フェリーによる移動も函館・青森間の最小限にする輸送が基本となります。

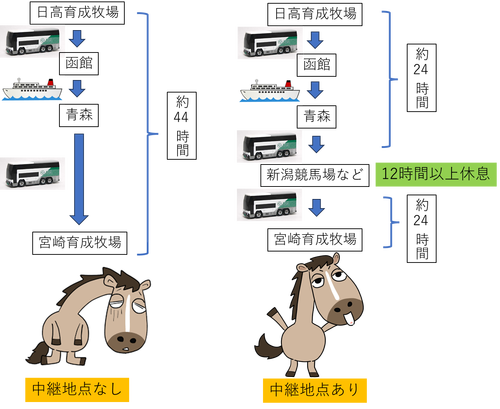

北海道の日高育成牧場から宮崎育成牧場までの陸路での移動距離は、約2,200kmであり、移動には長時間を要します。途中で休憩を挟みながら移動した場合、約44時間かかります。この長時間の輸送は馬だけでなく、運転するドライバーの方や帯同するスタッフにも多大な困難を強いるものでした。そのため、輸送後に熱発する輸送熱を発症する馬が少なくなく、輸送後の管理にも影響を与える点も課題でした。また、筆者も北海道から宮崎への輸送後に肺炎を発症した過去があります。

動物福祉に配慮した馬の輸送

2015年ころから、世界的に馬に対する動物福祉を求める機運が盛り上がってきました。馬に対する動物福祉とは、これまでの慣例にとらわれずに、馬に対して不必要な苦痛を与えることがないようにする取り組みであり、競馬産業における分かりやすい例としては競走中の鞭の使用回数制限などがあります。馬の輸送についても、各国でガイドラインが作成され、長時間にわたる輸送に規制を設ける流れとなりました。一例として、オーストラリアにおいては24時間以上の連続での馬の輸送が原則禁止されており、さらに6か月齢未満の子馬や妊娠後期の繁殖牝馬は12時間以上の輸送を禁止する厳しい制限が設けられています。また、24時間以上かかる輸送の場合には、中継地点で12時間以上の休養をしなければならないことも決められています。

日本の馬輸送は換気や空調設備の整った高性能の馬運車を使用しており、諸外国とは事情が異なる状況ですが、JRAの育成馬輸送においても、2017年より中継地点での休養を挟む輸送を検討し始めました。中継地点には、北海道から宮崎の途中にある新潟競馬場が選ばれ、検疫用の厩舎で1泊することにしました。その後、トラック運転手の働き方改革の影響もあり、2019年からはすべての輸送において中継地点を利用することとなり、競馬開催との兼ね合いを考慮しながら、現在では新潟競馬場またはThoroughbred Aftercare and Welfareの施設を中継地点として利用して輸送を行っています(写真3・図1)。中継地点を利用した結果、育成馬の輸送熱は減少傾向にあると感じているところです。また、輸送に関わる人間の労働環境が改善された点も、大きなメリットであると感じています。

写真3 中継地点でリラックスするブルールビー2024(父レイデオロ)

写真3 中継地点でリラックスするブルールビー2024(父レイデオロ)

より良い輸送を目指した調査・研究

これまで説明してきたように、中継地点を利用することで動物福祉の観点で改善がみられたと考えられ、調査研究においても、中継地点での休憩前後で免疫細胞数の増加およびストレス指標の低下が認められたことから、休憩には免疫機能回復およびストレス低減効果があると考えられました(竹部、2019)。このように、中継地点の利用は科学的にも良い効果があることが示されています。我々JRAは、今後も人馬共に快適なより良い輸送となるような調査・研究を進めてまいります。