馬とお酒と微生物

微生物研究室の丹羽です。

寒さが厳しい2月は熱燗やお湯割りが美味しくいただける季節かと思います。日本酒や焼酎、ウイスキー、テキーラのみならずカクテルにも馬に関係する名前がつけられているお酒があります。また、モンゴルでは馬乳酒という馬のお乳を原料としたお酒が大人から子供(!)まで広く飲まれています。

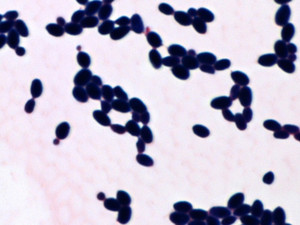

お酒の中でも醸造酒と呼ばれるお酒は、原料の中に含まれる糖分を微生物による「発酵」の力を借りてアルコールに変えることで生み出されます。ワインであればブドウ、ビールであれば大麦、日本酒であれば米を原料としています。ワインやビールにおいて発酵の主役になるのは酵母と呼ばれる微生物です(写真1)。日本酒では米に含まれるデンプンをコウジカビという微生物が糖分に分解し、さらにその糖分を酵母がアルコールに変える2段階の発酵を行っています。酵母は、自然界に広く存在し、大学などの研究機関によって花の蜜や自然環境から発見された酵母もビールや日本酒の製造に使用されています。競走馬総合研究所では春になると満開の桜が見られます(写真2)。もしかしたら、そのような桜の花びらの中にもお酒の製造に適した酵母が生息しているかもしれません。いえ、妄想ではなく、そういうこともあるというお話です。

微生物は、ただ病気を起こすだけでなく、私たちの生活に潤いを与えてくれるものもいます。微生物の面白さがここにあります。

写真1. 馬から検出された酵母。お酒が作れるかどうかは、、、わかりません。

写真1. 馬から検出された酵母。お酒が作れるかどうかは、、、わかりません。

写真2. 満開の桜。この中にもお酒が作れる酵母が隠れているかも。

写真2. 満開の桜。この中にもお酒が作れる酵母が隠れているかも。