フランスの馬産業と競馬

Bonjour. 分子生物研究室の上林です。

フランスでの研究留学生活も約3ヶ月が経過しました。まだまだ文化の違いや語学の面で苦労する日々ですが、充実した生活を送っています。

さて、本日はフランスの馬産業についてご紹介します。

ヨーロッパといえば馬産業が盛んなイメージがあるかと思いますが、フランス国内では合計100万頭もの馬が飼育されています(参考資料:IFCE (フランス馬術・馬産業機構)KEY FIGURES)。日本での馬飼育頭数は約7万頭ですので、いかにフランスの馬産業の規模が大きいかがこの数字からもわかるかと思います。

飼育頭数のうち日本では約70%がサラブレッド競走馬ですが、一方、フランスでは全体の約70%が乗馬あるいはペットとして飼育されているサラブレッド種ではないウマが主流です。よって競馬が主流である日本とは、ウマに関わる産業構造に大きな違いがあります。フランスでは乗馬ライセンス取得者が約70万人と国民の約1%にも及んでおり、人々にとってウマは乗馬として非常に身近な存在です。

さて、ここノルマンディー地方はフランスの中でも特に生産を中心として馬産業が盛んな地域です。私が現在学んでいる研究機関であるLABEOも様々な民間企業、教育機関、関連団体、そして自治体とコラボレーションしており、そのネットワークは数十の組織に及んでいます。獣医療や競馬、乗馬という枠組みを超えた産業連携を感じることが多く、そのスケールの大きさに日々驚かされています。

さて、フランスの競馬事情に目を向けてみましょう。

上記資料によるとサラブレッドの飼育頭数は全体の5%つまり5万頭程度です。興味深いことにサラブレッドに限定してみると、その飼育頭数は日本と同程度であることがわかります。

フランスでは「競馬=サラブレッド競走」というわけではなく、トロッターという品種による繋駕(けいが)速歩競走も盛んに行われており、トロッター種はサラブレッドの倍近くの頭数が飼育されています。

筆者の住む地域にあるカーン競馬場(左)とトロッター競走の最後の直線(右)

筆者の住む地域にあるカーン競馬場(左)とトロッター競走の最後の直線(右)

競馬場の数は日本では中央競馬と地方競馬を合わせても25であるのに対して、フランスでは200を超えます。しかし、一つ一つの競馬場の規模は日本と比べると小さく、こぢんまりとした印象です。

先日、パリのシャンティ競馬場で開催されたディアヌ賞(フランスオークス)を観戦してきました。非常に華やかなムードで盛り上がりを見せていましたが、お客さんの多くは競馬そのものというよりは、友人たちとの社交の場として競馬場を楽しんでいるという印象を受けました。

日本と異なるフランス競馬の雰囲気を楽しむと同時に、改めて日本競馬の熱量の大きさを再認識しました。また機会があれば、研究活動の合間に他の地域のフランス競馬も楽しみたいと思います。

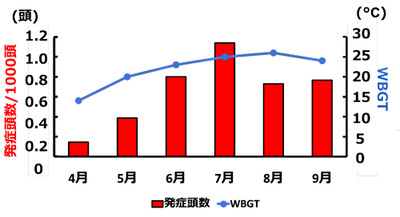

ノルマンディー地方も夏が近づいていますが、20℃代後半と快適な日々が多いです。日本は季節外れの猛暑に見舞われているようですので、6/15にこのブログで胡田さんが投稿したように、皆さん暑さ対策をしっかりとして体調にご留意ください。

非常に華やかなディアヌ賞のパドック(左)とウイニングランをするGezora号と日本でもお馴染みのスミヨン騎手(右)

非常に華やかなディアヌ賞のパドック(左)とウイニングランをするGezora号と日本でもお馴染みのスミヨン騎手(右)

・4-9月における競走馬の熱中症発生状況(Takahashi et al., Equine Vet J., 2020改変)

・4-9月における競走馬の熱中症発生状況(Takahashi et al., Equine Vet J., 2020改変)