4月13日(月)に日高育成牧場の育成馬展示会が開催されました。この時期にしては暖かい素晴らしい展示会日和となり、昨年より多い190名の方に来場していただきました。抽選馬制度の中で行っていた展示会は、生産牧場の皆様にその成長ぶりを見ていただくという趣旨が強かったのですが、ブリーズアップセールによる売却が始まってからは、購買に興味を持たれた馬主・調教師の方々の来場も多くなりました。JRA調教師の来場も20名を越え、それぞれ熱心に育成馬をチェックしておられました。

本年は騎乗供覧の会場となる1600mダートトラック馬場の開場が1週間遅れ、4月1日(昨年:3月24日)にようやくオープンしました。育成馬展示会まで2週間しか期間がなく、恥ずかしくない供覧をお見せできるか少々気をもみましたが、馬場オープン以降は順調に使用できたこと、前日に本番同様の流れで入念なリハーサルを実施したことで、何とか無事に成長した若駒の姿をご覧いただくことが出来たのではないかと思います。

また、これまで軽種馬育成調教センター(BTC)が行う騎乗者養成コースの生徒に対して、実戦経験の場を提供してきましたが、総仕上げの節目のイベントとして彼らも展示会に参加しました。16名の生徒(1名は事情により不参加)が、立ち馬展示や騎乗供覧において、これまで学んできた成果を遺憾なく発揮してくれました。

比較展示でたくさんの来場者に囲まれる育成馬達。頭1つ出ているのは当場で一番の大型馬、名簿番号44番フォレストキティの07(牡、父:ジャングルポケット)。彼はこの後の騎乗供覧で、破格のストライドで、持ったまま12.1秒の時計を出し、多くの来場者の注目を集めることになりました。(写真提供:齊藤宗信氏)

騎乗供覧で指示されたタイムはゴール前の2ハロンを14秒-14秒でしたが、体力がついて向かい風となったこともあり、かなり行く気になってしまい予定より早いタイムを計時する馬も多く見られました。

騎乗供覧:左が名簿番号67番バヴィーラの07(父:タイキシャトル)、右が6番フォーントの07(父:キングカメハメハ)。タイムは、ハロン13.1秒→12.9秒。(写真提供:齊藤宗信氏)

騎乗供覧:左が名簿番号3番チーサキーの07(父:プリサイスエンド)、右が48番インキュラブルロマンティックの07(父:ボストンハーバー)。タイムは、ハロン13.0秒→12.4秒。(写真提供:齊藤宗信氏)

騎乗供覧:セイウンワンダーの全妹、名簿番号17番セイウンクノイチの07(父:グラスワンダー)。タイムは、ハロン19.6秒→16.4秒。(写真提供:齊藤宗信氏)

騎乗供覧。左が名簿番号21番バトルカグヤの07(父:マーベラスサンデー)、右は22番ウメノディオンの07(父:サニングデール)。タイムは、ハロン14.1秒→12.7秒。(写真提供:齊藤宗信氏)

展示会では、JRA育成牧場管理指針や生産育成業務年報、これまで書き綴った育成馬日誌の冊子などの配布を始め、育成牧場で取り組んできた調査研究や技術開発に関するパネル展示なども行い、来場者への育成研究成果の普及に努めました。特に今年は、JRAが開発し、本年の育成馬達に入厩時から給与しているオールインワンの配合飼料「JRAオリジナル08」の紹介ブースに多くの見学者が集まっていました。

さて、ここで展示会に向けてのステップを振り返って見ましょう。

これまで利用してきた800m屋内トラックや坂路馬場から、1,600mトラック馬場の開場に伴い調教場所を移し、展示会・ブリーズアップセールに向けたトレーニングを開始しました。3月末の坂路でのスピード調教では、すでに3ハロンを楽に15秒で走れるまでの体力をつけていましたが、最初はキョロキョロして走りに集中できません。しかし、個体にもよりますがそれも数日で落ち着き、これまでの屋内の遮蔽された環境からオープンエアになったことで、さらにフレッシュな走りを見せるようになります。

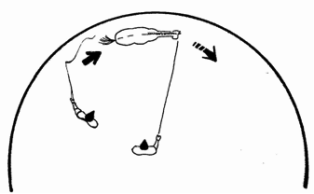

調教は月水金が左回り、火木土が右回りのルールとなっており、左回りの水曜日、金曜日の2回にスピード調教を実施します。展示会までの期間が短いため、供覧における運動パターンとスピード調教のパターンを同一にすることで、馬に行く気を出さなければならない流れを教え込むのです。スピード調教以外の日は、スピード調教とは違った流れで調教し、主として2本に分けて3,200mまでの長距離騎乗を行いスタミナ作りとリラクゼーションに努めます。こういったメリハリのあるパターン化された調教をすることで、展示会やセールで持ったままの爆発するような走りを供覧できるようになります。

スピード調教の帰りは、直ちに下馬し引き馬で厩舎地区に戻り、さらに800m屋内馬場の外周を1周します。このことで馬は早くリラックスし、心拍数も落ち着きます。また、帰厩後直ちに冷たい水道水で四肢を冷却します。引き馬は、セールに向けての引き馬馴致にもなります。

厩舎に戻ったら馬装を解き、直ちに冷たい日高の水をホースで流し、ほてった四肢を冷却します。肢はぬれたまま馬房に収容しますが、水が気化熱を奪い、さらに冷却効果を上げます。さらに、汚れを洗い流し、調教後の四肢をチェックする機会にもなります。馬はフォーントの07(牡、父:キングカメハメハ)。

展示会直前の4月7日(火)には、セール用の調教DVDの撮影も実施しました。開場1週間足らずの1,600mトラックでのDVD撮影となり、馬達もまだ走りに集中できていない部分も見られました。調教が進むと運動器疾患が少しずつ見られるようになりますし、どんなに注意しても馬の管理にはアクシデントが付きまといます。幸いにもそういった中で、56頭の育成馬のうち欠場馬1頭を除く55頭が撮影を無事に終えることが出来ました。

美しい日高山脈を背景に調教ビデオの撮影を行いました。走りに集中できず、幼さを見せる馬もいましたが無事55頭の撮影を終了しました。

また、情報開示室で開示する情報の最終的な確認のため、3月中旬にトレーニングセンターの獣医職員が来場して獣医検査を行いました。この機会を利用して、必要な馬については内視鏡検査やX線撮影などの再検査を実施しました。その中には、運動中の異常呼吸音のため原因となる声のうと声帯の摘出手術を実施したミヤビトップレディの07の運動時における喉の状態の再確認も含まれました。検査はトレッドミル(人のルームランナーのようなもの)上を走らせながら実施しますが、術部は綺麗に治癒しており、健康な馬として自信を持って上場できるという判断が下されました。この馬の術後経過はすこぶる良好で、異常呼吸音は消失し、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれていたので、思っていた通りの結果というところです。

トレッドミルで駆歩を行いながら、喉の内視鏡検査を受けるミヤビトップレディの07(牡、父:タイキシャトル)。

さて、展示会が終わると、慌しく輸送の準備に取りかかります。19日(日)、いよいよ育成馬達は10台の馬運車に乗り中山競馬場へと旅立ちます。育成牧場職員一同が愛情を注ぎ、手塩にかけて育ててきた育成馬達。その過程で多くのことを学び経験させてもらいました。

立派に育ったこの馬達が、セールにおいてしっかり評価され、競走馬として多くの夢を提供できる存在になってもらいたいと願いつつ、08-09育成馬たちを綴った今期の育成馬日誌を締めたいと思います。