輸送実験を行いました

運動科学研究室の胡田です。

過去の研究所だよりでも触れていますが、本年からイタリアのバーリ大学と共同で輸送の研究に取り組んでいます。競走馬にとって、輸送は切っても切り離せない問題です。北海道の牧場からトレーニング・センターに輸送するまでの時間は丸1日に及ぶこともあり、輸送後は体重が大幅に減ってしまったり、熱を出してしまったりすることがあります。そのため、馬の負担を軽くするための輸送方法について、昔から様々な研究が行われています。

今回は、馬輸送の際のストレスについて研究を行っており、馬運車内での行動記録や、輸送前後の血液検査、内視鏡検査結果など、様々なデータから解析します。今回得ることができたデータをもとに、競走馬の輸送における負担を少しでも軽減できるよう、今後も取り組んでいきたいと思います。

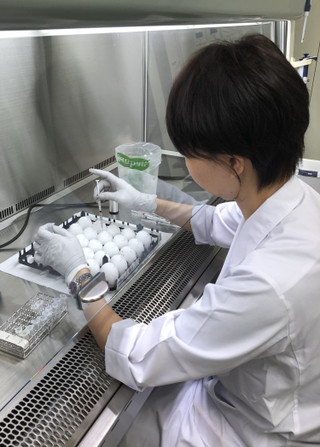

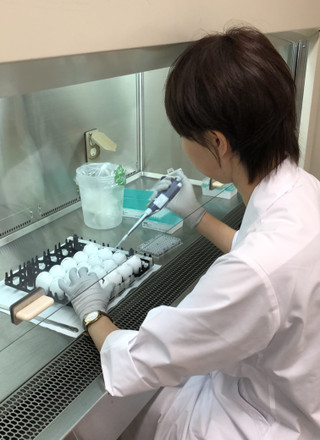

行動解析の様子

行動解析の様子

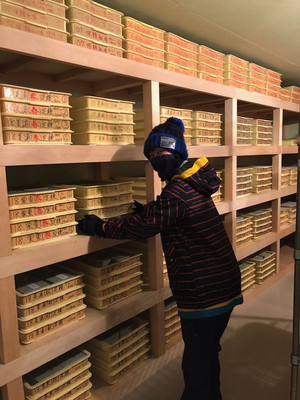

長時間の輸送で馬もお疲れ気味

長時間の輸送で馬もお疲れ気味