微生物研究室の越智@ルイジアナです。今回は、私の同期であるニューヨーク駐在員事務所の櫻井さんと一緒に,ニューヨーク駐在員事務所の業務について書きたいと思います。

JRAは,日本国内で競馬施行を行なっていますが,競馬の国際化の進展とともに海外競馬に参戦する人馬,あるいは海外から日本の国際競走に参加する人馬が増えています。そのため,JRAはアメリカ,オーストラリア,フランス、香港ならびにイギリスの5か国に事務所を構えています。ニューヨーク駐在員事務所は3名で、南北アメリカを担当しており、時には南米に出張にいくこともあります。

大きく分けると駐在員事務所の主な仕事は3つあります。

1つ目は日本の国際競走への外国馬勧誘とワールドオールスタージョッキーズ(WASJ)の騎手の勧誘です。秋のGⅠ競走(ジャパン・オータムインターナショナル)の4レース(ジャパンカップ、チャンピオンズカップ、エリザベス女王杯、マイルチャンピオンシップ)には各国で褒賞金対象レースが設定されており、その対象レースを優勝した馬が、日本に遠征し当該レースで成績に応じて本賞金とは別にボーナス賞金が出る仕組みがあります。褒賞金対象レース当日は現地の競馬場に赴いて、優勝した関係者に日本の競馬や褒賞金制度を説明し、関心を持ってもらえるように勧誘しています。また、夏場には騎手招待競走であるWASJがあり、その北米代表騎手を招聘・アテンドすることも大事な仕事のひとつです。

2つ目は北米へ来る人馬のサポートです。ケンタッキーダービー、ブリーダーズカップ諸競走などに遠征してきた厩舎や騎手のサポート、海外馬券発売のための情報発信などを行います。遠征してきた人馬が目標としているレースに無事に出走できるように関係各所と細かな調整を進めます。また日本からの出張者や研修生などの現地でのサポートもしています。

3つ目は、米州競馬関係者との関係構築と情報交換です。日本とは異なり、北米の競馬には様々な組織があり、州ごとにルールや仕組みも異なるので、州ごと、組織ごとに関係構築が必要になってきます。日本馬の遠征時などにお願い事をすることも多く、日頃から良好な関係を保つことが重要で、競馬場にいくだけではなく、各種会議、表彰式、チャリティイベント、シンポジウムなど様々なイベントにも参加しています。また在外公館や在ニューヨーク日系企業との継続した関係構築、情報交換も業務の一つです。

エクリプス賞の受賞式(JRA ニューヨーク駐在員事務所提供)

エクリプス賞の受賞式(JRA ニューヨーク駐在員事務所提供)

グローバルシンポジウムの会場(JRA ニューヨーク駐在員事務所提供)

グローバルシンポジウムの会場(JRA ニューヨーク駐在員事務所提供)

その他、海外競馬に関するSNSの発信(https://twitter.com/jra_worldracing)(外部サイト)などの海外競馬理解醸成のための仕事もあり、非常に多岐に渡る仕事をしています。

JRAは日本国内での仕事だけだと思われている方も多いと思いますが,このように世界各地で日本競馬を支えています。海外馬券発売、WASJの時や何気ないタイミングで、少しでもJRA海外駐在員事務所の存在を思い出してもらえたら嬉しいです。

エクリプス賞の受賞式(JRA ニューヨーク駐在員事務所提供)

エクリプス賞の受賞式(JRA ニューヨーク駐在員事務所提供) グローバルシンポジウムの会場(JRA ニューヨーク駐在員事務所提供)

グローバルシンポジウムの会場(JRA ニューヨーク駐在員事務所提供)

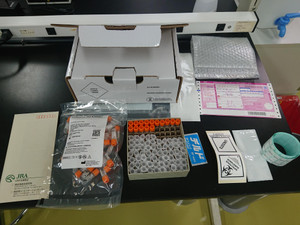

(写真1)送付する器材一式

(写真1)送付する器材一式 (写真2)輸送専用の梱包キット

(写真2)輸送専用の梱包キット