最近の記事

携帯URL

2023年1月10日 (火)

2023年1月 6日 (金)

競走馬の骨折は致命的?

少々遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。臨床医学研究室の福田です。

今年も総研ブログをよろしくお願いします。

さて年末年始、皆さんはどのように過ごされましたか?

コロナ禍の中なかなか帰省できず、ようやく実家に帰って久しぶりに親戚同士顔を合わせたという方も多いのではないでしょうか。

自分も実家に帰っておりましたが、帰省した時によく聞かれる質問があります。

「馬って、骨折したら死んじゃうんだよねえ?」

骨折にも色々ありまして…。

2021年のデータを見てみますと、競馬のレース中に発症した肢の骨折は689件ありました。分母を述べ出走頭数にして確率を計算しますと、1.58%となります。

1競馬場あたり1日で約2頭くらいでしょうか。

このうち、いわゆる「重症で救うことができない」骨折の件数は25件でした。つまり、残りの馬たちは手術や保存療法によって救命されたことになります。

競走馬に最も多い骨折は、下肢部の関節構成骨の骨折です。

こういった骨折は、関節鏡を使って骨片を取り出せば予後は良好です。

比較的重症な例としては、下の写真のような骨折線が縦に伸びているケースですが、写真右のようにネジ留めすることでしっかり安定し、症状の悪化や再骨折を予防することができます。

最近は手術の技術も向上し、多くの馬が競走に復帰できるようになりました。

しかし、前述の「救うことができない」骨折馬がまだ存在することは事実です。

臨床医学研究室は、これらの馬を「全て救う」ことを目指して今年も頑張ります。

2023年1月 5日 (木)

カルガリー大学での研究留学

こんにちは、運動科学研究室の高橋です。

私は材料工学や運動力学に関する研究をするためにカルガリー大学のキネシオロジー学部Human Performance Labに来ています。

このHuman Performance Labは1988年にカルガリーオリンピックで好成績を修めるために設立されました。ヒトの怪我予防のための逆動力学や骨の疲労寿命、シミュレーション、運動生理、神経筋生理などが主に行われています。施設は世界的に見ても充実しており、トップアスリートを対象にした研究も行われています。

また、大学内にはOlympic Ovalという施設があり、スピードスケートの大会会場にもなっています。先日はワールドカップの第3戦、第4戦が行われ、北京オリンピック金メダリストの高木美帆選手が1500mで優勝、500mでも2位に入っていました。

カナダではスケートがとても人気のスポーツで、大学でもスケートの研究を行っている方は日本よりも多くいます。先日のゼミでは研究者の発表に実際の被験者となったスケートカナダ代表メンバーが来て結果の解釈について研究者と一緒にディスカッションしていました。トップアスリートの動作や生理学的な指標と成績を追跡し、現場からも適切なフィードバックを得ていることが良い研究に繋がっている一因と感じています。

2022年12月20日 (火)

サラブレッドのせり会場

企画調整室の小野です。

2022年も残すところあとわずかですね。

最近、ゲームからサラブレッドや競馬に興味を持てもらえる方が増えており、うれしく思っております。

先日、日本の9割近くのサラブレッドを生産している北海道の日高地方に行く機会がありました。泊まったホテルにもいろんなぬいぐるみがかざってありました。

お仕事の合間にサラブレッドのせり会場を案内してもらいました。

そこで今回は子馬から競走馬にはどのようなステップを踏んで馬主さんの所有になるのか簡単に書かせてもらいます。

JRAの競走に出走する2歳の春まで何もしないで競走馬になれるわけではありません。お母さんの元を離れる離乳、人に従うようになるコンサイニング、人が騎乗できるようになる馴致、競走に近づくトレーニングを行う育成、ゲート練習などを経て、出走を迎えます。

そんな中、生産された牧場などから馬主さんに売買される1つの手段がせりです。当歳、1歳、2歳それぞれで売買されますが、その多くは1歳です。その市場取引の大半を行っているのが、今回見学させていただいた新ひだか町静内にあります日高軽種馬農業協同組合の北海道市場です。この組合は、春の2歳トレーニングセールは札幌競馬場で行われますが、それ以外の夏から秋に行われるせりはこの会場で行われています。

かなり広々としていてどの席からでもセンターにある馬の展示スペースと鑑定台が見えます。

かなり広々としていてどの席からでもセンターにある馬の展示スペースと鑑定台が見えます。

鑑定人のスペースには落札時のハンマーも置かれており、鑑定人は広い視野が求められていることがよくわかりました。

鑑定人のスペースには落札時のハンマーも置かれており、鑑定人は広い視野が求められていることがよくわかりました。

最近のせりでも新型コロナウイルス感染症対策で一般の入場はできないようでしたが、ネット配信もされていますので機会があればぜひ一度ご覧ください。

おそらく今年最後の更新となります。

皆様よいお年をお迎えください。

2022年12月13日 (火)

第64回JRA競走馬に関する調査研究発表会に参加しました

分子生物研究室の根本です。

第64回JRA競走馬に関する調査研究発表会が、11月28日に東京・両国の国際ファッションセンター(KFC Hall&Rooms)で開催されました。通常ジャパンカップの翌日に毎年開催されています。今年も獣医学から装蹄、馬場に関してまで、幅広い内容の演題がありました。国際ファッションセンターはプロレスの会場にもよく使われる会場であり、プロレスファンの私としては少しテンションが上がる会場です。本発表会はウマ科学会の学術集会と同時開催であったため、コロナ禍以降初めて会う知り合いもいて、有意義な時間を過ごすことができました。

肝心の発表ですが、私は馬インフルエンザのワクチンに関する内容を発表しました。しかし特に質問もなかったことから、時間調整が必要となってしまい、座長のお手を煩わせてしまいました。来年以降発表する機会がある際は、質問していただけるよう、わかりやすい内容で、わかりやすいプレゼンを作成するように心がけます!

本発表会の様子。左は演者の私、右は座長。

2022年12月12日 (月)

4年後に会いましょう

運動科学研究室の杉山です。

めっきり寒くなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

今回はスウェーデンで行われた第11回国際馬運動生理会議(International Conference on Equine Exercise Physiology(以下ICEEP)(外部リンク))についてお話します。

ICEEPは1982年より4年に1回開催されている国際学会で、2022年は4日間に渡り馬の運動能力に影響を及ぼすトレーニング、栄養、薬物、生理機能などについての研究成果が報告されました。日本からも5題のポスター発表を行い、様々な意見やアドバイスをいただくことができました。

(写真1)Swedish University of Agricultural Sciencesの動物病院兼獣医学部

(写真1)Swedish University of Agricultural Sciencesの動物病院兼獣医学部

(写真2)会場はこの大学の講堂でした。ウマの置物が着ているのは北欧柄のかわいいブランケット

(写真2)会場はこの大学の講堂でした。ウマの置物が着ているのは北欧柄のかわいいブランケット

ところで、ICEEPでは海外からの参加者をもてなし、その国をよく知ってもらうための企画にも力を入れていて、今回のスウェーデンでは16世紀半ばに建造されたというウプサラ城を貸し切ってのディナーが行われました。

そしてこのウプサラ城で4年後の開催地が「日本」と発表され、会場から歓声が沸き上がりました。

次回の日本開催にむけて、”映え”るおすすめスポットがあればぜひ教えていただきたいです。

(写真3)ウプサラ城での次回開催地発表の様子

(写真3)ウプサラ城での次回開催地発表の様子

(写真4)どこを撮っても絵みたいになると思って撮った1枚

(写真4)どこを撮っても絵みたいになると思って撮った1枚

2022年12月 1日 (木)

FAVA2022への参加

微生物研究室の木下です。

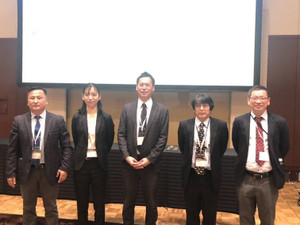

2022年11月、福岡にてアジア獣医師会連合 (FAVA) 大会(外部リンク)が開催されました。大会の招待講演として馬の細菌性感染症に関するセッションが設けられ、当研究室から内田および木下がそれぞれMRSA感染症およびClostridioides difficile感染症について講演を行い、丹羽が座長を務めました。

本セッションでは、当研究室2名の他に、北里大学名誉教授の髙井先生からRhodococcus equi感染症について、モンゴル国立生命科学大学のバナーバータル・バトバータル先生から鼻疽に関してのご講演をしていただきました。4つの疾病はそれぞれ異なるものの、本大会のテーマであるワンヘルスの視点から、ヒトと動物 (主にウマ) あるいは環境との関連について様々なデータが披露され、ヒトとウマの健康をコントロールするためには多角的なアプローチが必要になることや、疾病ごとに注力するポイントが異なることが理解でき大変有意義な講演となりました。

左から講演者のバナーバータル・バトバータル先生、内田、木下、高井先生そして座長を務めた丹羽。

左から講演者のバナーバータル・バトバータル先生、内田、木下、高井先生そして座長を務めた丹羽。

2022年11月10日 (木)

馬感染症研究会を開催

分子生物研究室の上林です。

秋も深まり、栃木の木々も紅く色づき始めました。

先週末はGⅠ天皇賞(秋)が開催されました。1998年天皇賞(秋)を彷彿とさせるような大逃げの展開もあり、非常に興奮する面白いレースでした。

さて、先月末に総研で「馬感染症研究会」が開催されました。

これは、全国の家畜保健衛生所や動物検疫所の獣医師の方が集まり、馬の伝染病に関する情報交換をしたり、総研の研究者による講義・実習を受けたりして馬の伝染病に関する知見を高める場となります。

家畜保健衛生所は、各都道府県に設置されており、牛・豚・鶏をはじめとした家畜の伝染病の発生予防のための様々な業務を担っています。動物検疫所は、主に動物の輸出入の際の伝染病侵入予防のための責務を果たしています。いずれも、我が国の畜産業を守っていく存在として非常に重要な存在です。そんな機関で働く先生方に、普段は触れる機会の少ない馬についても伝染病の診断にかかわる知識と技術を有していただくために、本研究会は開催されています。

今年は全国から約20名の獣医師が集まりました。

細菌やウイルスが原因となる伝染病に関する講義に加え、馬の触り方や検体の採取方法に関する実習が実施されました。

普段馬に触れる機会が少ないせいか、皆さん熱心に実習に取り組まれている姿が印象的でした。

僅か3日間の開催ではありますが、この経験を通じて少しでも皆さんの馬に関する知識と技術の向上に貢献できていればと思います。

我々としても各自治体に勤務される獣医師の方とお話をできる貴重な機会なので、今後もこの場を大事にしていこうと思います。

長―く効く薬の話

臨床医学研究室の三田です。

寒くなってきて風邪が流行る時期になってきました。

我が家でも子供が咳込んでいたので漢方薬を処方してもらったのですが毎食後に飲ませる必要があり、たまに忘れてしまいます・・・。飲み忘れるのが漢方薬ならまだいいのですが、もしこれがホルモン剤や抗菌薬であれば飲み忘れによって体調を崩したり、病気をぶり返してしまうなど大きな問題になってしまいます。そこで、今回のブログでは現在私の研究で取り組んでいる、少ない服用回数で長く効く薬の話をしたいと思います。

上記のような「患者が医師の処方通りに服薬できるか(服薬コンプライアンス)」という問題は数十年前から話題にされており、特にホルモン剤注射を頻回にわたって服用しなければならない患者さんにとっては毎日の負担が非常に大きいそうです。そこで製薬会社では薬剤を人工合成したポリマーを用いて加工することで少数回の服用でとても長く効く薬を開発してきました。つまり、一般的に薬を単独で体に投与すると数時間で代謝されてしまい効果が無くなっていきますが、体の中で徐々に分解されるポリマーを使って薬剤をコーティングすることで薬剤が長期間にわたって徐々に分解されるようにする仕組みです。この技術によって現在商品化されているホルモン剤の中には1回の投与で数か月も体の中で有効濃度を保てる薬もあります。薬の加工技術は年々進化しており、薬を必要な量・必要な部位へ・必要な期間にわたって作用させるための研究が様々な薬で行われています。

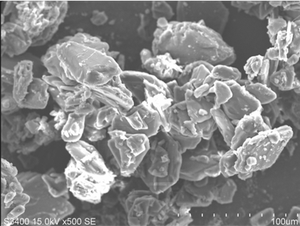

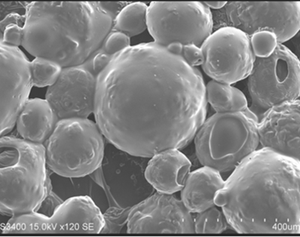

馬の診療でも頻回の投与が大変だったり、目的の部位だけに薬を届けたい場面があり、私の研究では馬で使用している抗菌薬でこのようなことができないか検討を重ねています。下の写真は先ほど説明した、①薬剤を加工する前と②ポリマーで加工した後の電子顕微鏡写真です。結晶構造だった薬がポリマーで包まれて丸くなっている様子がわかると思います。

①加工前の結晶状の抗菌薬

②ポリマーで加工した抗菌薬

この形を見て先日の皆既月食を思い出してしまいました。

いつしかこの薬剤がウマの体のなかで満月のように輝いた効果を発揮できるよう研究をすすめているところです。

2022年10月17日 (月)

乳酸投与と運動

運動科学研究室の向井です。

我々の研究室では、2005年から東京大学の八田秀雄先生のグループと共同研究を行っています。八田先生は運動と乳酸について研究されており、マウスに乳酸を投与させてトレーニングさせると、エネルギー源であるATPを産生するミトコンドリアの酵素活性が高まることを報告しています(Takahashi et al, Physiol Rep, 2019)。

そこで、八田先生と競走馬総合研究所との共同研究で、サラブレッドに乳酸を投与してから運動させると、マウスと同様に筋肉のミトコンドリアを増やそうとする動きが増強されるかどうか調べてみました。

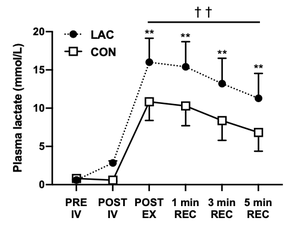

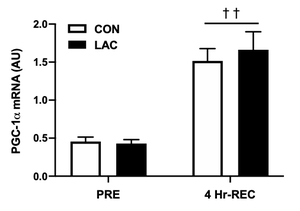

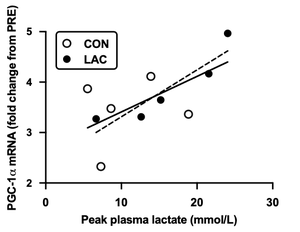

乳酸を投与した群では、運動後の乳酸濃度が有意に高くなりましたが(図1)、ミトコンドリアの調節因子であるPGC-1α遺伝子の発現量には有意な差が認められませんでした(図2)。しかし、運動後の乳酸濃度とPGC-1α遺伝子の発現量には正の相関が認められたため(図3)、乳酸濃度が高まるとミトコンドリアが増加しやすくなることが示唆されました。

今回の研究では、マウスとは異なり、サラブレッドでは乳酸投与の効果が認められませんでしたが、乳酸濃度がミトコンドリアの増加に関連がある可能性が示されました。トレーニング強度を速度だけでなく、乳酸濃度で評価し、トレーニング効果を乳酸濃度の変化で評価していくという考え方は今後もっと加速していくものと思います。

図1 運動前後の乳酸投与群(LAC)と生理食塩水を投与した対照群(CON)の血漿乳酸濃度。乳酸投与直後(POST IV)では血漿乳酸濃度に差はなかったが、運動直後(POST EX)から運動5分後(5 min REC)まで乳酸投与群の血漿乳酸濃度が常に高かった(P < 0.01)。

図2 運動前(PRE)と運動4時間後(4 Hr-REC)のPGC-1α遺伝子の発現量。乳酸投与群(LAC)および対照群(CON)ともに運動4時間後にPGC-1α遺伝子の発現量が増加した(P < 0.01)。

図3 ピーク乳酸濃度とPGC-1α遺伝子の発現量の相関。実線はすべてのデータに対する相関(r = 0.66, P < 0.05)を示し、点線は乳酸投与群に対する相関(r = 0.91, P < 0.05)を示す。

詳細についてはComparative Exercise Physiologyで公表されたこちらの論文(外部リンク)をご覧ください。