Irish Equine Centreを訪問しました

分子生物研究室の川西です。

先月、アイルランドのIrish Equine Centre(IEC)を訪れました。JRA競走馬総合研究所(総研)は、IECと2024年に学術交流協定を締結しています。私は、馬インフルエンザと馬鼻肺炎の調査・研究活動に関する理解を深めるとともに、総研の代表として研究者との交流を通じて今後の協力関係を構築することを目的に訪問しました。また、滞在中に、Irish National Studも見学しました。アイルランドに滞在した4日間について簡単にご紹介したいと思います。

IECについて

IECはキルデア県のネース町に所在し、馬伝染性子宮炎の流行によりアイルランドの馬産業に大きな経済的損失が生じたことをきっかけに1983年に設立された検査施設です。現在は、馬をはじめとする動物(家畜、伴侶動物)、環境(土壌、植物、水)や食物の各種検査や診断業務を行っています。運営費の多くは、検査・診断料金に加え、アイルランド競馬統括団体やアイルランドサラブレッド生産者協会などの組織や団体からの支援で賄われています。

IECのメインエントランス

IECでは、正確な測定・結果を出す能力を証明する国際規格ISO/IEC 17025を30検査項目以上で取得しています。特に馬のウイルス感染症のうち、馬インフルエンザと馬鼻肺炎に関しては、欧州唯一のWOAH(国際獣疫事務局)リファレンスラボラトリーとしての役割を担っています。筆者はVirology Unit(ウイルス部門)の研究者から、馬インフルエンザの血清診断法やウマヘルペスウイルス1型の遺伝子解析法について指導を受けました。

Irish National Stud(アイリッシュ・ナショナル・スタッド)の見学

Irish National Studは、1900年にスコットランド出身のウィリアム・ホール・ウォーカー大佐が購入し、競走馬の生産・育成を始めたのがきっかけです。敷地内には、大佐の日本人庭師により造られた「人間の一生」をテーマとした日本庭園があります。

Irish National Studで特に印象に残ったのは、"The Irish Racehorse Experience"という、競走馬の一生をバーチャルで体験できる施設です。ここでは、タブレット操作で1歳馬の選択、調教メニューや騎手の決定を行い、自分だけの競走馬を育ててレースに出走させることができます。レース時には、体験者自身が騎手として模型の馬に騎乗できるため、初めて競走馬に触れる人でも楽しみながら、その誕生から引退までの軌跡を深く学べるシステムに感銘を受けました。

バーチャルでのレース画面。体験者は木馬に跨いでいます。これからゲートインです。

獣医師による講義に集中する子供たちの面々

獣医師による講義に集中する子供たちの面々 馬の扱い方についての講義

馬の扱い方についての講義 トレッドミル上で馬の走りを実演

トレッドミル上で馬の走りを実演 乗馬体験では事故がないよう細心の注意が払われる

乗馬体験では事故がないよう細心の注意が払われる

(左)会議プログラムと(右)肺オルガノイドに関する講演の様子

(左)会議プログラムと(右)肺オルガノイドに関する講演の様子 (左)オープンディスカッションと(右)懇親会の様子。フランス語と英語が飛び交って交流が交わされた。

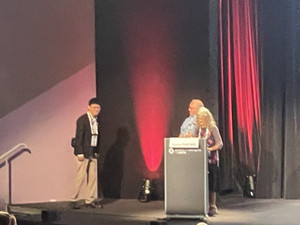

(左)オープンディスカッションと(右)懇親会の様子。フランス語と英語が飛び交って交流が交わされた。 表彰式で演台に呼ばれる筆者

表彰式で演台に呼ばれる筆者