フランスの学会で発表してきました!

企画調整室の川島です。

この度、フランスで開催された世界獣医麻酔・鎮痛学術会議にて、馬ではまだ使われていない新しい麻酔薬;レミマゾラムの効果についてポスターを使って発表してきました。私の臨床時代の成績にちょっと色をつけての発表でした。

その内容は、静脈から投与して使うレミマゾラムがウマの体内でどのように代謝され、濃度が変化していくのかを調べたものでした。そして、私とは別の本会職員がこの新しい麻酔薬の使い方について口頭で発表し、2人で1セットのような形での発表だでした。

結論から言うと、本静脈麻酔でもウマの麻酔はスムーズに実施できそうであること、本麻酔の特徴とも言える麻酔終了後のウマの目覚めの良さが特徴であることがわかり、今後の応用が期待されました。

なんと、私はポスター発表部門で最優秀賞をいただきました。私自身は発表を評価された初めての報告となり、大変な驚きと感動に包まれた瞬間を経験しました。

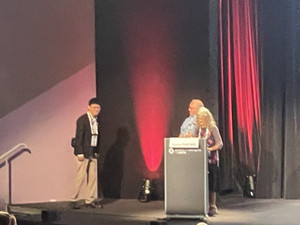

表彰式で演台に呼ばれる筆者

表彰式で演台に呼ばれる筆者

私が配属されている企画調整室は、研究に関する事務を主に担う部署ですので、本来なら海外の学術集会で発表する機会はいただけないのですが、今回は上司の深いご理解により貴重な経験をさせていただきました。大変、感謝しております。

今回の経験は、もちろん希少な薬物に関する情報を国内から発信するという重要な任務でありましたが、それだけでなく、どんどん国際的になっていく競馬事業に獣医師も関わる際の心構えと言いますか、場慣れする意味でもとても重要なものであったと思います。今後は、臨床現場で、この薬物を使ったより安全でスムーズな麻酔方法の確立が研究されることと思います。そこにも関わって行けたら獣医師冥利に尽きることでしょう。

<外部リンク>

<外部リンク>