ノルマンディー生活スタート

Bonjour! 分子生物研究室の上林です。

本年3月から約一年間の研究留学のため、フランス北西部ノルマンディー地方のカーン(Caen)という町に来ています。パリから西へ約200 km、列車で約2時間の距離です。

ノルマンディーといえば、第二次世界大戦時の「ノルマンディー上陸作戦」でその名を知っている方も多いのではないでしょうか。その中心都市でもあるここカーンは、十一世紀にノルマンディー公ウィリアム一世によって築かれた町とされており、たまたまなのですが今年が建都1000周年ということで様々な大規模イベントが開催されるミレニアムイヤーとなっています。

(写真1)十一世紀に設立された町の中心にある男性修道院はカーンの象徴的存在でもあり、現在は市庁舎として利用されている

(写真1)十一世紀に設立された町の中心にある男性修道院はカーンの象徴的存在でもあり、現在は市庁舎として利用されている

ノルマンディー地方はフランス北部でイギリス海峡も近いということでどんよりして寒いというイメージを持っていましたが、実は気候は比較的穏やかで夏は北海道並みに涼しく冬も東京と同程度の寒さのようです。加えて年間を通じて湿度も低いようなので、非常に過ごしやすい地域です。

町の中心は市街地を形成しているものの、少し郊外に出ればカントリーサイドの景色が広がっており、のどかな空気が流れています。

(写真2)カーンの中心にあるカーン城から見た街の眺望

(写真2)カーンの中心にあるカーン城から見た街の眺望

さて、このカーンの地にて、私はLABEOという研究所で馬のウイルス感染症について学ぶこととなります。LABEOは地域における公的研究分析機関としての役割を担っています。検査機関としては馬に限らず家畜や伴侶動物の感染症の診断、あるいは飲料や水中の残留薬物濃度の検査など、人の公衆衛生の面でも大きな役割を担っています。その一方で、馬の感染症領域においても世界のトップランナーの研究機関の一つとしてその名は知られており、地域の大学や企業と緻密なネットワークを築いて今なお発展を続けている研究所です。

(写真3)研究所の敷地内に建つ馬のモニュメントとその後ろの研究施設

(写真3)研究所の敷地内に建つ馬のモニュメントとその後ろの研究施設

LABEOでは馬に発熱、流産、あるいは神経症状を引き起こし、競馬にも大きな影響を与えうる馬鼻肺炎(うまびはいえん)というウイルス感染症について学び、研究を進めていくこととなります。それに向けて、今はまだ職場や実験環境に慣れていく段階ですが、いずれは仕事の面についてもレポートをお届けできればと思います。

それでは!À bientôt!

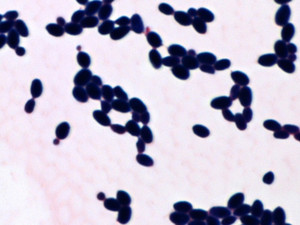

写真1. 馬から検出された酵母。お酒が作れるかどうかは、、、わかりません。

写真1. 馬から検出された酵母。お酒が作れるかどうかは、、、わかりません。 写真2. 満開の桜。この中にもお酒が作れる酵母が隠れているかも。

写真2. 満開の桜。この中にもお酒が作れる酵母が隠れているかも。

AAEPトレードショー

AAEPトレードショー