育成馬ブログ 宮崎④

○初期馴致の目的(宮崎)

11月下旬までは日中に暑いと感じることもあった南国宮崎でも、最低気温が10℃

を下回り、最高気温も15℃を下回る日が徐々に増えてきており、本格的な冬を迎え

ようとしています。とはいえ、北海道の10月上旬ぐらいの気温であり、さらに例年と

比較すると気温が少し高いため、冬は南国で過ごすのが人馬ともに良いと実感して

おります。

写真① 南国宮崎では12月に入っても秋に播種したイタリアンライグラスが繁茂しています。

●育成馬の近況

宮崎育成牧場所属のJRA育成馬の近況をお伝えいたします。9月上旬から騎乗

馴致を開始している1群(牡馬11頭)は、角馬場での速歩およびハッキング、500m

トラック馬場で約800mのハッキングを実施し、その後1600mトラック馬場に場所を

変えて一列縦隊で1200mと1600m、合計2800mのキャンターを実施しています。

スピードはハロン22~24秒程度とゆっくりとしたキャンターですが年内は落ち着いて

真っ直ぐ走行させることを主眼に置いて調教を進めていきたいと考えています。

一方、10月上旬から騎乗馴致を開始している2群(牝馬11頭)は、11月中は

角馬場および500mトラック馬場において速歩中心の調教を実施してきましたが、

12月に入ってからは、1群の牡と同様に1600mトラック馬場でのキャンター調教を

実施できるまでになりました。まだまだ、何かに驚いて走行中にフラフラすることも

ありますが、牡と同様に落ち着いて真っ直ぐ走行させることを第一に調教を進めて

います。

写真② 1600m馬場で隊列を整えたキャンターを実施する1群牡の育成馬。

先頭からエレガントトークの14(牡 父:マンハッタンカフェ)、

スイートピグレットの14(牡 父:クロフネ)、ラブシービルの14(牡 父:サマーバード)、

エーシンブランディの14(牡 父:ヴァーミリアン)。

●初期馴致の目的

JRA育成馬に対する初期馴致は「育成牧場管理指針」に基づいて実施しています。

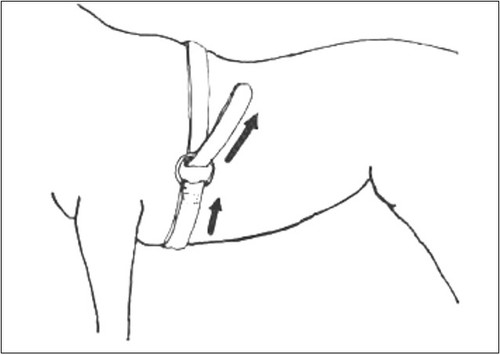

初期馴致のプロセスのなかで重点的に取り組んでいるのはドライビングです。

ドライビングというのは、騎乗せずに2本のロングレーンを使用して、馬車の御者の

ように馬を後ろから制御することです。欧州では競走馬の騎乗に先立って実施されて

います。初期馴致時に実施するドライビングには、後方からの御者の指示と内方の

リードレーンの操作を馬に対して受け入れさせる効用があります。つまり、騎乗前に

馬に「扶助」を受け入れさせるために実施しています。

初期馴致の最終目標は人が馬に騎乗することであるため、可能な限り早く騎乗した

方が効率的であるという考え方が一般的であるかもしれません。しかし、何をすれば

良いかということを理解していない若馬に対して、約束事である「扶助」を一つ一つ

繰り返して確実に理解させることが最も重要であるため、ドライビングを重点的に実施

すべきであると考えています。

ドライビング動画リンク

https://www.youtube.com/watch?v=POrJ6MKYjdQ&feature=youtu.be

本年は9月中旬から10月下旬まで馬場の改修工事が行われたため、工事車両が

往来し、さらに工事が進行するなかでのドライビングの実施となりました。当初は、

馬が驚くために馴致中には工事を中断していただこうと考えていましたが、人と馬との

信頼関係を構築するとともに、工事が行われている環境に慣らしさえすれば、重機の

音や動きに対応することが可能となっていきました。

馬の馴致調教とは、決して人が思い描いたひとつの「型」に馬をはめ込むことでは

なく、馴らすことによって馬が自ら進んで行動するように導くことであるということを

改めて理解することができました。馬の行動は人が導いた結果であるということを

肝に命じ、馬の目線に立って馬の個性を考えながら馴致調教を進めていきたいと

思います。最良のホースマンとは、ひとつの「型」に馬をはめ込んで問題を解決する

のではなく、多くの引き出しを持ったなかで状況に応じて対応できる者のことであり、

さらに、どのような状況下でも、「忍耐強く」馬と接することができる者のことではないか

と思っています。

写真③ 本年は馬場改修工事が行われたため、工事車両が往来するなかでの

ドライビングの実施となりました。