全国の装蹄師さんがその腕を競う!

企画の桑野です。

先日、栃木県宇都宮市にある(公社)日本装削蹄協会の教育センターにて、第75回全国装蹄競技大会が開催されましたのでご紹介します。

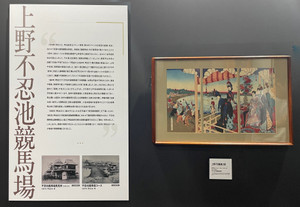

大会パネルと装蹄による歩様改善を検査する馬道;優勝者には農林水産大臣賞が授与される。

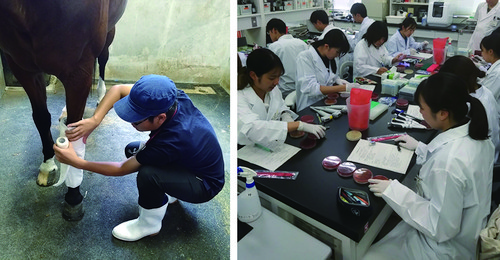

装蹄師は馬の蹄を削って蹄鉄を履かせるお仕事のプロです。

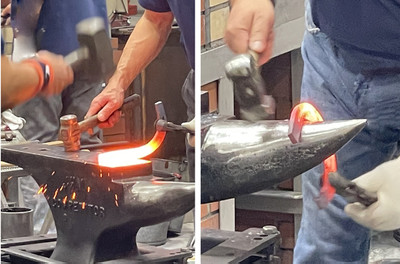

蹄を削ることを“ツメ切り”と呼んだりもしますので、人の爪を切っているようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。されど、その技術は、誰でもできる簡単なものではありません。少し間違えただけで、歩きづらい蹄にしてしまいますし、履かせる蹄鉄の造形や整形は鍛治技術を必要とし、熟練の技が要求されます。全国装蹄競技大会は、日本装削蹄協会の認定資格を取得した装蹄師が各地で予選を勝ち抜き、選ばれた者が参加する権威ある大会です。

焼いた鉄をハンマーで叩きながら蹄鉄に作り上げていく様は迫力あります。

個人開業している装蹄師だけでなくJRAの職員も大会に参加するのですが、今年の優勝者はJRAの職員装蹄師でした。手前味噌ですが、JRAの装蹄師の技術はなかなかのものです。ここ競走馬総合研究所を含め、各地のJRA施設での催しによく職員による装蹄実技が公開されますが、その技術は洗練されていることを申し添えます。ですが、実際に熱した鉄を叩く造鉄技術は競技大会でないと見られないかと思います。お客様に火花が散って火傷なんてことになったら大変ですからね。もし、造鉄技術を見学できる機会にめぐり会えたら、その時は大変貴重な体験をされていると考えていただけると、演じている装蹄師さんも装蹄冥利に尽きるのではないでしょうか。

図1.東京国立博物館の表慶館

図1.東京国立博物館の表慶館