馬インフルエンザのOIEリファレンスラボラトリー

分子生物研究室の根本です。

先日JRA総研の分子生物研究室が、馬インフルエンザのOIEリファレンスラボラトリーに認定されました。

(外部リンク:https://rr-asia.oie.int/en/news/updates-to-oie-reference-laboratories/)(2021年6月17日リンク確認)

OIEとはフランス語のOffice International des Epizootiesの頭文字をとったもので、日本語では国際獣疫事務局、英語ではWorld Organisation for Animal Healthとなります。平たく言えば、動物版のWHO(世界保健機関)となるでしょうか。

OIEのリファレンスラボラトリーとは、認定された病気の診断や制御に関して科学的・技術的支援を国際的に行う研究室になります。すなわち、馬インフルエンザに関してJRA総研が上記の支援を実施できる力量をもっていると、国際的に認定されたと考えています。

馬インフルエンザのリファレンスラボラトリーは、アイルランド、アメリカに各1つずつあり、JRA総研が3つ目、アジアでは唯一となります。

リファレンスラボラトリーに認定されたことに伴い、専門家としての責任が重くなり肩が外れそうですが、馬インフルエンザの制御に貢献し、日本のみならず海外も含めた馬産業に少しでも貢献できるよう今後も努力してまいります。

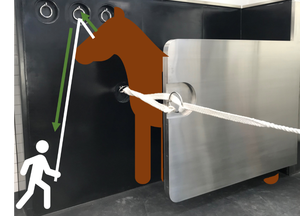

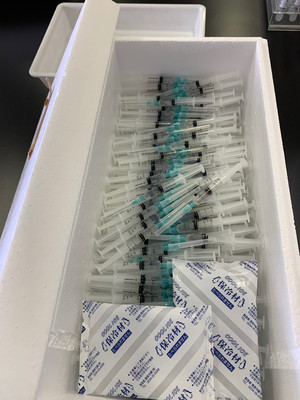

↑接種に向けて冷蔵保管された馬インフルエンザワクチン

↑接種に向けて冷蔵保管された馬インフルエンザワクチン

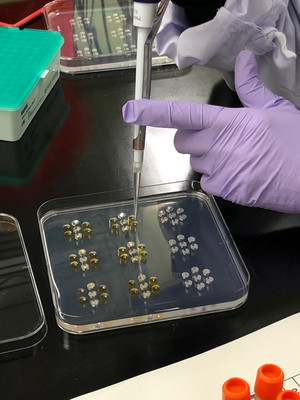

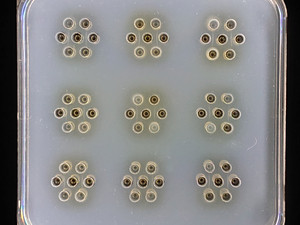

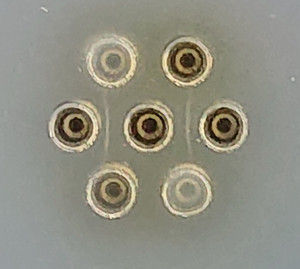

↑採取された血液から血清を分離し、専用のチューブに保管

↑採取された血液から血清を分離し、専用のチューブに保管