床反力

運動科学研究室の高橋です。

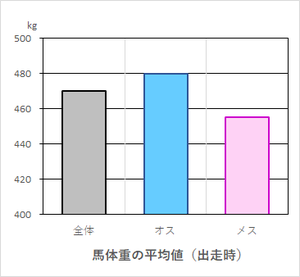

先月、当研究室長吉田の記事で競走馬の平均体重が470kgだということをご紹介しました。 成人男性の6倍以上はある重さを4本の肢で支えていることになりますが、1本の肢にはどのくらいの力がかかっているのでしょうか。

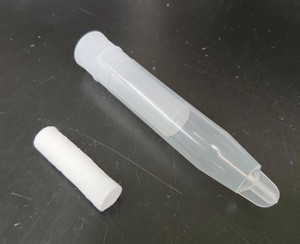

止まっているときは、体重計の上で測ればよいのですが、動いているときはなかなか難しそうです。 動作中の肢にかかる力は写真のような機械で測ります。 フォースプレートという機械で、60×90cmの大きさです。

歩いているときにこれを踏ませるということですね。 そして、このときに肢にかかる力を床反力と呼んでいます。 床反力を測定するときに一番難しいことは何でしょうか??

答えは、上手にフォースプレートの上を歩かせるということです。 ちなみに500kgのウマの、前肢における常歩の床反力最大値はおよそ300kg、速歩では550kg程度です。 常歩では5回に1回くらい、速歩になれば10回に1回くらいの成功率になってきます。 言葉が通じない動物を使う難しさですね。。。