育成馬ブログ 生産編⑨

第12回JRAブリーズアップセールを終えて

本年のJRAブリーズアップセールも、上場馬全頭をご購買いただき、

盛況のうちに終了することができました。

この場を借りて、ご購買者の皆さま、

セールにご来場いただいた購買関係者の皆さまに厚く御礼申し上げます。

さて、当セールの魅力は、多くのご購買者にとって分かりやすい運営、

レポジトリー(医療情報公開)を通した市場の信頼性、

ご購買直後に即戦力となる鍛え上げられた上場馬など多々あります。

これらの魅力を維持、

向上させるために様々な部署の職員が一丸となって

当セールの運営にあたっています。

今回の育成馬ブログでは、

BUセール開始当初からその運営に携わり、

本年1月に56歳の若さで急逝された

故坂本浩治氏について触れたいと思います。

坂本氏は、昭和60年にJRAに入会し、

日高育成牧場での育成調教業務、

アイルランドにおける2年に及ぶ研修、

厩舎関係者や育成牧場関係者などに対する技術普及など、

JRAの生産育成業務に深く携わり、

我が国の強い馬づくりに対して長年に亘り尽力してきました。

また、セールに関しては、市場の透明性確保、

そして、馬に対する躾やトリミングなどを通して

お客様に馬を魅せる姿勢にも強い信念を持って取り組んでいました。

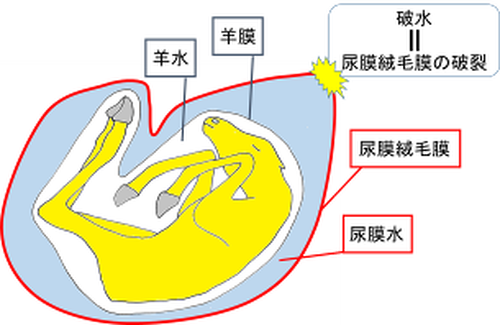

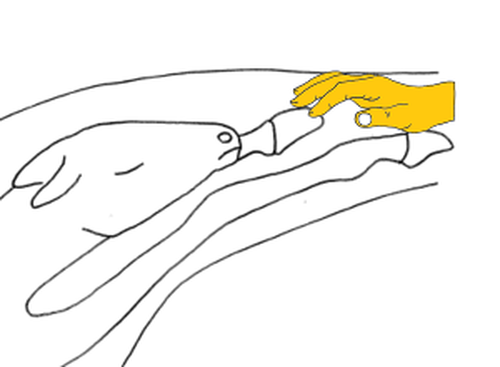

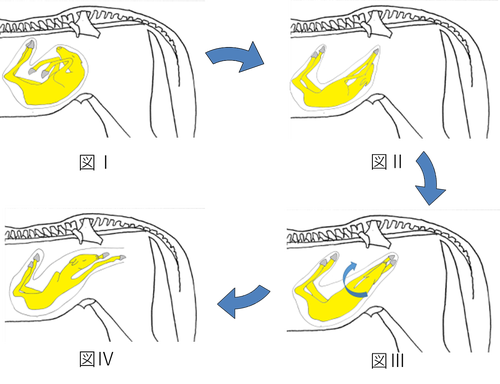

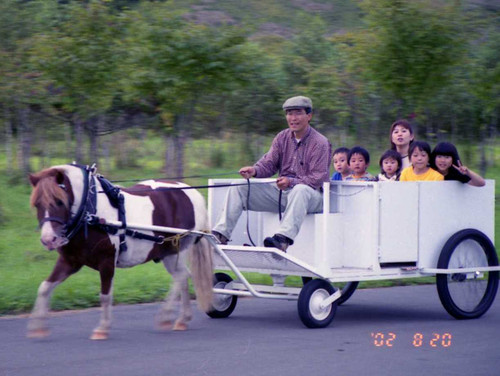

市場での購買検査風景

トレードマークであったハンティング帽をかぶる坂本氏(右端)

坂本氏の馬に対するアフィニティ(親和性)やリーダーシップは、

多くのホースマンの心に深く刻まれた。

育成牧場の現場においては、

馬に対するアフィニティ(親和性)やリーダーシップなど、

アイルランドで学んだ技術や精神を日高育成牧場で実践し、

多くの人に伝えてきました。

この坂本氏の考え方に感化されたのは、

一緒に働いた我々JRA職員にとどまらず、

JRA調教師などの厩舎関係者、

民間育成牧場の関係者など枚挙にいとまがありません。

また、アイルランドのトップ・トレーナーのエイダン・オブライエン師も

「浩治は現在の私の厩舎における

馬の管理方法をいくつか確立していくうえで、

キーパーソンの1人でした」

と話すように、

欧米でも十分通用するホースマンであったともいえます。

これらの坂本氏の精神は、「JRA育成牧場管理指針」

(http://jra.jp/ebook/ikusei/nichijo/#page=2)などの

普及冊子としてまとめられており、

現在も日高育成牧場のみならず、

多くの民間育成牧場スタッフのためのテキストブックとして、

若馬の騎乗馴致やセリ展示など多くの場面で活用されています。

民間牧場の関係者を対象とした講習会で講師を務める坂本氏

坂本氏が常日頃から願っていたのは「日本競馬の民度向上」でした。

ヨーロッパの大レースのパドックで見られる華やかな雰囲気、

正装して馬を引く厩舎関係者、

躾ができており、人を信頼し、指示に従って落ち着いて歩く出走馬。

日本競馬が、競走成績のみならず、

馬の取り扱いや関係者の服装などについても、

欧米の競馬先進国に追いつくことを願ってやみませんでした。

現在G1競走を中心に行われている「ベストターンドアウト賞」は、

その願いが形になったものの1つです。

ベストターンドアウト賞 審査の様子(平成28年 皐月賞)

このように,坂本氏の生涯は生産育成業務をとおして

我が国における強い馬づくり、

日本競馬の民度向上に捧げられたと言って過言ではありません。

国内外を問わず

多くのホースマンに大きな影響を与えてくれた

坂本氏の素晴らしい人生に感謝して,

心よりご冥福をお祈りします。