馬の歯と歯擦りについて

企画調整室の山﨑と申します。

馬の歯は全て、成馬になるまでに生え替わって永久歯となります。ですが、人間と違って永久歯に生え変わっても、臼歯だけは日々少しずつ伸び続けます。そのため、若い競走馬だと年に3、4回、年齢が高い乗馬でも年に2回は臼歯を擦ってあげないと、上顎の臼歯は外側が、下顎の臼歯は内側が伸びて尖ってしまいます。尖った歯は口粘膜を傷つけて口内炎ができたり、そうでなくても餌の食いつきが悪くなったり、またハミが当たると馬にとっては違和感があるので手綱操作が思うようにできなくなったりと悪いことばかりです。アニマルウエルフェアの観点から、不快な思いを馬たちがしないように、JRAでは馬の歯擦りを定期的に実施することを推奨しています。

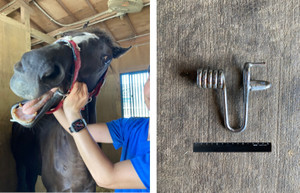

さて、歯擦りには馬の口を開けさせる金属製の道具が必要なのですが、JRAでは、かつては片手開口器(写真1)が最もよく使われていました。ただ、片手開口器は小さな道具で手軽なのですが、片方のそれも尖った奥歯だけで金属を噛まされる馬にとっては、フィット感が悪く嫌がることもしばしばです(写真1)。嫌がるだけならまだしも、届きもしないのに立ち上がってこの開口器を前足で叩き落とそうとする馬も…。その場合は、人馬ともに危険な状態となることもあります。

写真1. 左:片手開口器を噛ませると、馬は少し嫌々します。

右:片手開口器(矢印)と各種歯擦り道具(歯鑢)

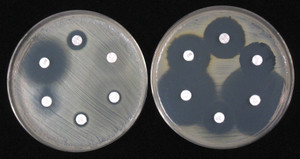

馬の不快感を軽減し、かつ安全をより確保する目的で、近年フルマウス型開口器(写真2)が開発され、本会の競走馬診療所ではこれを主に使うようになりました。フルマウス型開口器は大造りではあるものの、しっかり噛ませれば外れることがなく、また尖っていない前歯に噛ませるタイプのため口へのフィット感が良く、嫌がる馬が少ないというメリットがあります。写真2は、ハミ受けが悪くなるほど臼歯が尖っていた乗用馬で、フルマウス型開口器で口を開けて歯鑢(シロ)と呼ばれる歯擦り器を使って臼歯を擦っているところです。嫌々の素振りもなく、落ち着いて作業をさせてくれました。

一般の方々にフルマウス型開口器を見ていただくと、「大きいので危険だ」という印象を持たれることがありますが、正しい使い方をする限りとても安全な器具です。このように、アニマルウエルフェアの観点からだけでなく、人馬の安全といった意味からも歯擦り道具は改良され進歩しているのです。

写真2. 左:フルマウス型開口器を噛ませたところ

右:歯鑢を奥まで挿入しても、ちゃんと受け入れてくれています。

体験乗馬。これができるのは、JRAならではです。

体験乗馬。これができるのは、JRAならではです。