菌の名前のはなし

微生物研究室の丹羽です。

今回は、身近にいるのに目に見えない細菌について小話をします。

細菌には、動物に対して害を及ぼす病原菌だけでなく、乳酸菌やビフィズス菌、納豆菌のように生体に有益だったり人の生活に役立ったりする細菌もいます。また、人間が立ち入ることができない海底火山の噴出孔では、超高温という極限の環境でも生息できる特殊な細菌もいます。実に様々な種類の菌がそれぞれの能力を生かして生存していますが、人類には知られていない未知の細菌も数多く存在しています。

知られている細菌には、2つのラテン語による単語の組み合わせで学名が付けられています。言ってみれば、人の苗字と名前のようなものです。すなわち、前半が分類上の「属」を、後半が「種」を表します。現在「種」として知られている細菌種だけでも15,000種以上に達します。そして、これらの名前には由来があります。

例えば炭疽菌;Bacillus anthracisのBacillusはラテン語で“小さな杖”という意味でその形状から、またanthracisは炭疽と言う病名であるanthraxからそれぞれ付けられた名前です。稀に、細菌学に貢献した人物にちなんで名付けられていることもあります。例えば、大腸菌;Escherichia coliのEscherichiaは、大腸菌を初めて分離したTheodor Escherich氏にちなんで名付けられました。赤痢菌のShigellaは、赤痢菌を発見した志賀博士の名字を由来としています。お恥ずかしながら筆者の名前もNocardia niwaeなる細菌に反映されています。

(外部リンク: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20348315/)

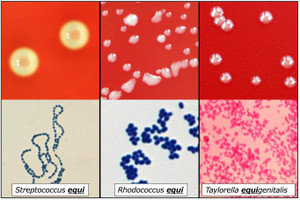

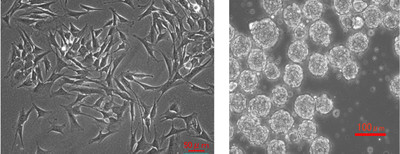

これは、私のアメリカの友人が記念に私の名前をつけてくれたものでした。また、動物の名前に由来する学名もあります。馬に病気を起こす細菌の一部には、ラテン語で馬を意味する“equi”が入っているものがあります。子馬の肺炎の原因となるRhodococcus equiや、腺疫の原因菌であるStreptococcus equi、馬に不妊を引き起こすTaylorella equigenitalisなどがそれにあたります(図1)。菌の名前は、原則その菌を発見した研究者が自由につけることができます。

馬には上記のequiが付く細菌以外によっても様々な病気がみられます。当研究室では日常的に細菌検査を行う中で、ごくまれに知られているものとは異なる特徴を持つ細菌に遭遇します。岐阜大学の林博士の研究の結果、それらの中から新菌種となる可能性がある細菌が報告されました(第53回嫌気性菌感染症研究会)。最終的に新たな菌種として登録されるためには国際原核生物分類命名委員会で承認されることが必要ですが、いったいどんな名前になるのか、今から大変楽しみです。

図1. 馬を由来とする名前がつけられている細菌たち。 同じ由来の名前であっても、その性質には大きな違いがあります。

図1. 馬を由来とする名前がつけられている細菌たち。 同じ由来の名前であっても、その性質には大きな違いがあります。

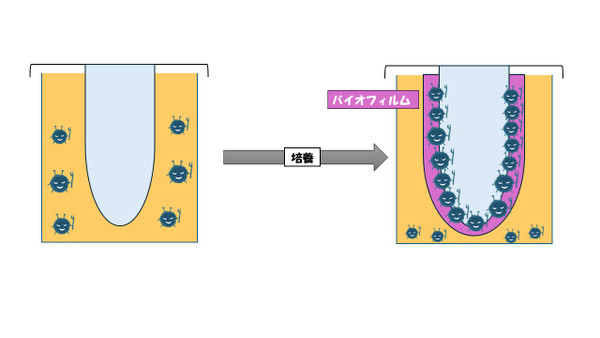

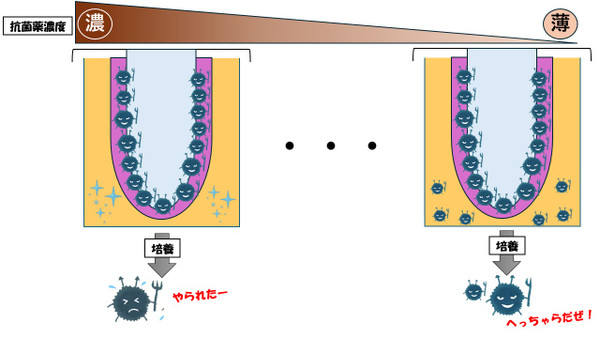

図2 測定風景

図2 測定風景

」

」

写真1.ピクルスと玉ねぎの付け合せは王道

写真1.ピクルスと玉ねぎの付け合せは王道 写真2. あと100個は食べられたかも

写真2. あと100個は食べられたかも

来年もよろしくお願いします!

来年もよろしくお願いします!

図3.馬の背腰に取付けられたモーションキャプチャ・マーカー

図3.馬の背腰に取付けられたモーションキャプチャ・マーカー