能登被災地からあの名元調教師が帯広に立つ

企画調整室の桑野です。

2024年9月、北海道の帯広の “とかちプラザ”にて馬についての市民公開講座が開催されました。これは、帯広畜産大学が主催する日本獣医学会学術集会の一環として開催されたものでした。JRAが本学会をサポートしていたこと、帯広は“ばんえい競馬”の開催地であることなどから、馬というテーマが選ばれたようです。そこに呼ばれたシンポジストの一人が、かく言わん牝馬でダービーを優勝するという離れ技を成し遂げた元JRA調教師の角居勝彦氏(現;ホースコミュニティ代表)でした(写真1)。角居氏は石川県輪島市のご出身で今でもご実家が輪島にあり、さらに、同県珠洲市に人と馬の共生環境を整え、引退競走馬を受け入れる目的で設立した珠洲ホースパークを運営されております。

写真1.優しい語り口調が印象的な角居氏

写真1.優しい語り口調が印象的な角居氏

「日本馬を世界に押し上げた調教師は今」と題したご講演では、引退競走馬のセカンドライフ、馬を用いた社会福祉への貢献について熱く語られていました。中でも本年元旦に被災した石川県の復興にどうにかして馬を用いた支援活動が組み込めないものか模索している姿には感銘を受けました。

現時点での被災地の問題として、仮設住宅に移住した市民の生活レベルが思うように向上しないこと、引きこもりになりがちなこと、行政レベルでは人の生活がままならない状況で馬施設に投資することに消極的なこと、道路状況が改善されないため輸送手段の断絶があること、台風や豪雨などの新たな災害に対応する力を失っていることなどがあり、総合して各種支援団体からの申し出に答えられないさまざまな悪環境に頭を悩ませていました。しかしながら、語る氏の目には諦めの曇りは感じられず、まだまだやる気がみなぎっており力強さを感じました。

今回の豪雨を含めて被災された方々には心からのお悔やみを申し上げます。どうか、豊富な人脈と馬を調教する技術を持った角居氏が石川県の復興を成し遂げられますよう、心からお祈りいたします。

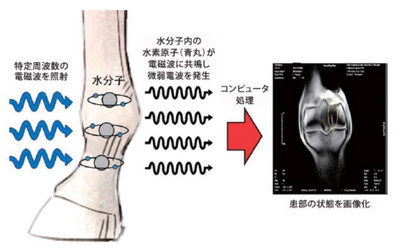

図2 MRI検査の原理

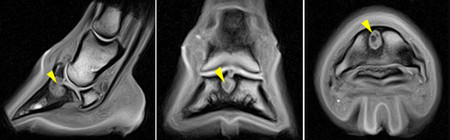

図2 MRI検査の原理 図3 蹄のMRI検査結果(左から縦断面、前額断面、水平断面);

図3 蹄のMRI検査結果(左から縦断面、前額断面、水平断面);

写真1. オープニング・セッションの様子

写真1. オープニング・セッションの様子

写真3. フラッグセレモニー;JRAの吉田理事長(左)と後藤総括監(前JRA理事長;中)の見守る中、

写真3. フラッグセレモニー;JRAの吉田理事長(左)と後藤総括監(前JRA理事長;中)の見守る中、 (写真1. 本年7月の会議風景)

(写真1. 本年7月の会議風景)

会場のエントランス 会期中に観察された皆既日食

会場のエントランス 会期中に観察された皆既日食 学会のエントランス・ボード

学会のエントランス・ボード 日本軽種馬協会の上野副会長(左)JRA総研の辻村室長(右)のスピーチ

日本軽種馬協会の上野副会長(左)JRA総研の辻村室長(右)のスピーチ

内視鏡検査

内視鏡検査 エコー検査

エコー検査 パドック見学

パドック見学