7月セールの購買馬が入厩(日高)

本年売却したJRA育成馬達は6月中旬から開始されたメイクデビューに続々と出走しています。本年売却したJRA育成馬は、9月10日現在、6頭が勝ち上がり、その内メイクデビュー勝ちが4頭(写真1)となっています。秋競馬に向けて、さらに頑張ってほしいと願っています。

写真1.左:3回東京競馬4日目第5Rメイクデビュー(芝:1800m)に優勝したトーセンレディ号、右:2回中京競馬5日目 第5Rメイクデビュー(芝:1400m)に優勝したサウンドリアーナ号

さて、7月に行われたセレクトセール、北海道セレクションセール、および八戸市場の各1歳せりで購買した10頭(セレクト1頭、セレクション8頭、八戸1頭)が日高育成牧場に入厩しました(写真2)。また、購買馬の入厩に合わせて、日高育成牧場で生産したJRAホームブレッドの牡3頭も繁殖厩舎から育成厩舎へと移動しました。

写真2.入厩時には購買馬と生産者やコンサイナーの方々との絆の深さを再認識することができます。

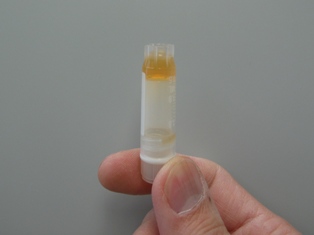

近年、生産者あるいはコンサイナーの方々からの引き渡しの際に感じることは、“セリ馴致”と呼ばれるコンサイニング技術の向上に伴い、ヒトとの良好な関係が構築されている馬が大半を占めているということです。そのために、購買後も昼夜放牧を経て、ブレーキング(騎乗馴致)へとスムーズに移行することが可能となっている印象を受けます。輸送していただいた生産者あるいはコンサイナーの方々の立会いのもと、購買馬の個体識別、馬体検査およびアナボリックステロイド(AS)検査のための尿検体の採取を行った後に、生産者あるいはコンサイナーの方々からの引き渡しが完了します。その後、落ち着く間もなく、5頭以下のグループに分けて放牧します。セリに向けた舎飼中心の個体管理が行われていた馬達は、自身が馬であることを再確認するかのように放牧地内を疾走します(写真3左)。

写真3.セリに向けた舎飼中心の個体管理が行われていた馬達は、自身が馬であることを再確認するかのように放牧地内を疾走し(左)、馬らしさ(右)を表現します。

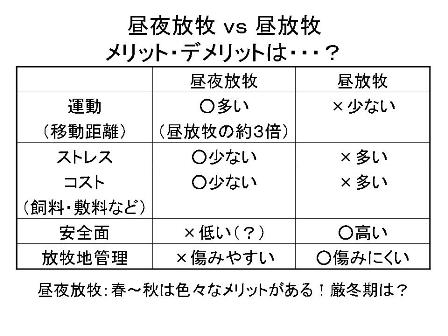

放牧直後の牡の群れにおいては、群れの中での順位づけのための争いが繰り広げられるために(写真3右)、他馬に蹴られたり、その他のアクシデントによるケガも少なくはありません。このようなリスクを承知の上で、翌日からは昼夜放牧を実施します。その理由は、ブレーキングが始まるまでの間に成長を待つとともに、草食動物として “馬”らしく行動させることが、非常に重要であると考えているからです。競走馬という“経済動物”を取り扱う上で忘れてはならないことは、馬は草食動物であり、人を乗せるためにこの世に誕生したのではないということを理解することなのかもしれません。例えれば、馬の主食は燕麦ではなく“草”であり、馬房にいることが自然ではなく、放牧地にいることが自然であるということです。欧州では調教後に、ハミを装着したまま、放牧地の草を食べさせることも珍しくはありません(写真4)。青草だけを食べさせる目的であれば、刈り取った青草を馬房で食べさせれば良いようにも思われます。しかし、地面に生えている草を摘んで食する行動そのものによって、草食動物としての本能が惹起され、メンタル面を安定させる効果を期待しているようにも思われます。つまり、欧州においては、馬は草食動物であるということを常に念頭に置いて、馬と接しているように感じられます。この意識を持つことは、ホースマンにとって重要であるように思われます。

写真4.欧州では草食動物としてナチュラルな生理状態を維持するために、調教後にピッキングを行うことも珍しくありません。

8月末には我が国で最大規模のセリとなるHBAサマーセールの購買馬が入厩する予定です。馬の購買に際して、JRAでは発育の状態が良好で、大きな損徴や疾病がなく、アスリートとして適切な動きをする馬を選別するようにしています。上場されるすべての馬が候補馬であるために、セリ前にコンサイナー牧場を中心に6日間の日程で事前検査を実施しています。検査にあたっては、競走馬の臨床経験が豊富な獣医・装蹄職員を含めた複数名で実施し(写真5)、意見交換を行いながら候補馬を選定します。この事前検査を通じても、前述いたしましたコンサイニング技術の向上を感じることができます。

サマーセールの購買馬が入厩すると、9月上旬からブレーキングを開始します。次号ではブレーキングの様子をお伝えしたいと思います。

写真5.獣医・装蹄職員を含めた複数名による事前検査の様子