○ 育成馬展示会を開催しました(日高)

4月に入り、日高地方にも春が訪れています。育成馬の冬毛は抜け、騎乗者の服装も防寒服から薄手のジャンパーにかわり、繁殖厩舎では産まれたばかりの当歳馬が元気に跳ねまわっています。1600mダートコースを覆っていた雪が解けるのも早かったため、今年の馬場開きは例年よりも少し早い3月31日となりました。北海道には最高のシーズンが訪れています。

●育成馬展示会の概要について

日高育成牧場では4月14日(月)に育成馬展示会を開催しました。10時過ぎから57頭の比較展示を行い、その後1600m馬場にて43頭の騎乗供覧をご覧いただきました。当日は天候に恵まれたこともあり、馬主・調教師・生産者をはじめ210名のお客様が来場されました。

この展示会、以前は生産者の皆様にその成長ぶりを見ていただくという趣旨が強かったのですが、近年はBUセールでのご購買を検討していただいている馬主・調教師の皆様が多く来場されます。各馬の担当者は普段から展示や併走調教のしつけを行い、1人でも多くのお客様に足を止めてみていただけるよう、頑張ってきました。

比較展示では57頭の育成馬を5班に分けてじっくりご覧いただきました。

また、この展示会には軽種馬育成調教センター(BTC)が行っている育成調教技術者養成コース31期生21名も参加しました。彼らは育成馬を用いた初期馴致や実践騎乗研修を行い、育成馬とともに立派に成長してきた今後を担う若者たちです。21名全員が比較展示や騎乗供覧を通して立派に成長した姿を披露してくれました。今後、立派なホースマンとして飛躍することを期待しています。

BTC 31期研修生が行う比較展示の様子を見学する32期研修生たち。1年後の自分の姿を思い描く、良い機会になったのではないかと思います。

●育成馬の紹介

さて、ブリーズアップセール(BUセール)が近付いてきましたので、注目の育成馬6頭の紹介をさせていただきます。

育成馬展示会の騎乗供覧1組目からはメモリーズオブユーの12(牡、父:アドマイヤジャパン、BUセール上場番号:20番)とニシノボナリーの12(牡、父:バゴ、BUセール上場番号:22番)をご紹介します。メモリーズオブユーの12は入厩した頃はやや華奢で幼いところをみせていましたが、乗り込むにつれて動きの良さが目立つようになり、春になって垢抜けてきた印象がある馬です。性格も前向きで、今回の騎乗供覧でも負けん気の強さを前面に出した走りを披露してくれました。ニシノボナリーの12は、普段は大変穏やかで扱いやすい馬で、BTC研修生を最も多く乗せた育成馬の 1頭です。しかし、併走で調教を行うと相手の馬に対して気の強さをみせ、スピード感溢れる走りをみせてくれます。今回の騎乗供覧では、持ったままでラスト2ハロンを13.3-12.3(2ハロン合計25.6秒)で馬体をしっかり併せて駈け抜けました。

迫力のある併走調教を披露することができたメモリーズオブユーの12(外)とニシノボナリーの12(内)。

騎乗供覧2組目からはピサノアリュメールの12(牝、父:ハービンジャー、BUセール上場番号:31番)とゴールドデイの12(牝、父:マンハッタンカフェ、BUセール上場番号:35番)をご紹介します。ピサノアリュメールの12の2代母はマーメイドステークスなどを制したシャイニンレーサーです。入厩時にはやや小ぶりな印象だった同馬は、母系の良さからか春になって馬体の充実が目立つようになりました。今回の騎乗供覧では、しなやかで素軽い走りを披露してくれました。ゴールドデイの12は父 マンハッタンカフェから譲り受けた皮膚の薄さと伸びのある背中が目をひきます。今回の併走調教では一瞬で加速する瞬発力とストライドの大きい走法を見せてくれました。騎乗供覧では、抑えきれない手応えのなかラスト2ハロンを14.1-12.2(2ハロン合計26.3秒)の走破タイムで競うように駈け抜けていきました。

ピサノアリュメールの12(内)とゴールドデイの12(外)の併走調教。

騎乗供覧3組目からはアドマイヤアイドルの12(牝、父:バゴ、BUセール上場番号:33番)とアラデヤの12(牝、父:タイキシャトル、BUセール上場番号:53番)をご紹介します。アドマイヤアイドルの12は父 バゴに似た皮膚の薄い好馬体の持ち主です。騎乗者の指示に従順で前向きな扱いやすい馬で、騎乗供覧では柔らかさとスピードを兼ね備えた軽快な走りを見せてくれました。アラデヤの12はニュージーランドトロフィーなど重賞2勝の活躍をしたマイネルスケルツィを兄に持ちます。本展示会でも前向きな気性と鋭く切れる走りを披露し、威風堂々と存在感を示していました。騎乗供覧では、ラスト2ハロンを13.1-12.4(2ハロン合計25.5秒)で駈け抜けました。

アドマイヤアイドルの12(内)とアラデヤの12(外)の併走調教。

なお、当日の調教映像はこちらのアドレスでご覧いただけます。

今年のブリーズアップセールは4月29日(祝)に中山競馬場で開催されます。多くのご来場者の皆様に楽しんでいただけるよう、育成馬の調整に全力で取り組んでまいります。

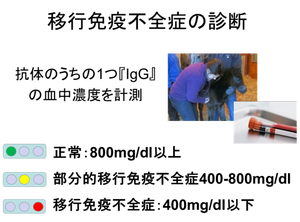

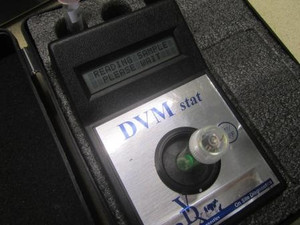

DVMstat:短時間での血清IgG濃度の測定が可能

DVMstat:短時間での血清IgG濃度の測定が可能