Steward Clogsによる蹄葉炎の装蹄療法

流産後に蹄葉炎を発症してしまった繁殖牝馬。すでに2か月弱が経過しているが、ローテーションが進行してきたので、深屈腱切断術を実施したとのこと。

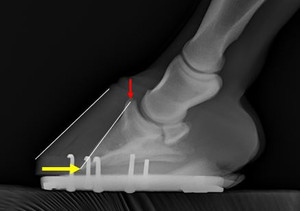

レントゲン検査では、蹄壁と蹄骨の角度の開離(ローテーション)により反回ポイントが後ろに下がっていることが分かる(黄矢印)。蹄骨伸筋突起も沈下しているため(赤矢印)蹄冠部は指が入るほど陥凹していました。

歩く際には疼痛も認められるため、Clogを使用した装蹄療法を試みるとのことで見学させてもらいました。

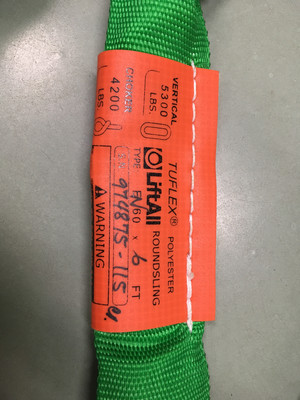

Clogとは木靴の意味。これを装蹄することで反回を容易にし、反回ポイントも後ろに下げられます。蹄底の膨隆部が当たらないように窪みもあるが、さらに加工を施しました。

蹄又の部分には軟らかいタイプのACSを施し、ネジで挟み込むように固定しました。

コブラソックスを細断してエクイロックスに混ぜたもので固着して完成。

反回が良くなることで蹄の葉状層への負担も減る。Clog装着後の歩様はとても楽になりました。

今後の経過も追っていきたいと思います。