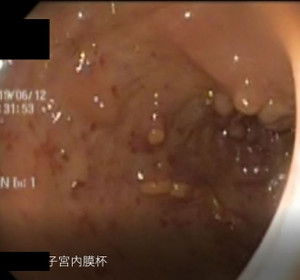

子宮内膜杯

今年度の繁殖シーズンは、10頭の繁殖牝馬が受胎しました。

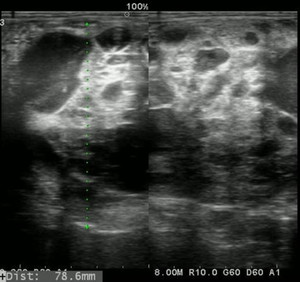

しかし、その内の1頭は、6週目の受胎確認で妊娠維持が確認されていたものの、8週目の検査で胚が無くなっていました。8週目と云えば、エコー検査で雌雄鑑別が可能となる時期ですが、残念ながら流産してしまいました。

馬の受精卵は、受精後1週間程度で卵管から子宮に侵入します。その後、3週までに子宮に固着し、5週以降にようやく着床することになります。その頃、子宮内膜の絨毛膜と接している一部分は、輪帯細胞へと変化し子宮内膜杯(endometrial cup)が形成されます。この子宮内膜杯からは、妊馬血清性性腺刺激ホルモン(PMSG)が分泌され、黄体の維持と副黄体の形成が促され、妊娠が維持されることtなります。

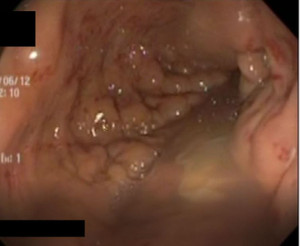

今回、この繁殖牝馬の子宮の中を内視鏡で検査すると、子宮内膜杯の跡が確認できました。反対側の子宮角には、死滅したと思われる胎胞も認められました。

白く膨隆した部分が子宮内膜杯(子宮粘膜に赤い出血斑も認められる)