携帯URL

最近の記事

繁殖

2022年1月12日 (水)

2021年2月25日 (木)

2020年10月12日 (月)

ouch!!

血統登録審査は馬の戸籍に相当する生まれた最初の登録であり、競走馬を目指すサラブレッド にとっては決して避けて通ることはできません。競馬に関わるサラブレッドには様々な登録が存在しますが、この血統登録審査は、生まれて初めての登録になります。

血統登録審査は、書類審査、実馬審査および毛根採取の順に行われます。書類審査は、母馬の身分を証明する繁殖登録証明書と父馬を証明する種付証明書を元に記載事項に間違いがないか確認されます。その後、実馬検査として実際の子馬をみながら、その特徴を一つ一つ確認したり首のマイクロチップ を読み取る作業が続きます。最後にDNA型で親子判定をするためのタテガミを抜いて審査が終了します。ちょっと痛くて思わずouch!!って叫んじゃったけど、競走馬になるためだもんね、仕方ないよね。

2020年8月21日 (金)

別れ・・・

8月も残りわずかとなりましたが、北海道らしくない蒸し暑い日が続いています。

日高育成牧場では、今週から当歳馬の離乳が始まっています。離乳は、母馬が翌年の出産に万全の態勢で望めるよう授乳を断ち切る目的のほか、子馬側にも飼料給与で成長をコントロールする目的があります。野生の馬では分娩数ヶ月前にあたる年明け頃(子馬は9〜10ヶ月齢)で離乳がみられますが、生産牧場における離乳の適期は、体重が220kg程度まで成長して1〜1.5kgの飼料摂取が可能となる、5〜6ヶ月齢とされています。また、離乳時期の決定には、これら栄養面の要因のほかに母子の精神面への影響も考慮する必要があります。

離乳の方法については様々な方法が試行されていますが、少し前までは母子の厩舎から子馬を一斉に離れた厩舎に移動させる方法が一般的でした。しかし、この方法だとストレスから子馬の発育に悪影響が現れたり、母馬や子馬が大騒ぎして怪我をすることがある点が問題でした。この問題を解決するため、日高育成牧場では数年前から「間引き法」を導入しています。間引き法とは、離乳に先立って母子の群れに子なしの乳母を混ぜることで予め群れに慣らしておき、数週間かけて数頭づつ数回に分けて母馬を間引いていく方法です。この方法でも母馬がいなくなった子馬は母馬を探して騒ぎ出しますが、群の大半を占める他の仲間は落ち着いているため、比較的早く子馬が落ち着くようになります。最終的に群れには子馬と乳母だけが残る形となりますが、乳母がいることで子馬もとりあえず安心感を覚えているようです。

今年の1回目の離乳を行ったこの日、長い間子馬たちを見守ってくれていたスタッフの一人が育成牧場から旅立って行きました。新天地でのご活躍をお祈りしています。

2020年2月28日 (金)

ホームブレッド第一号が誕生しました

まだまだ朝晩の寒さが残りますが、日高育成牧場では2020年のホームブレッド(JRA日高育成牧場生産馬)の第一号が誕生しました!お母さんは元JRA育成馬のアイハヴアジョイ(母父アイルハヴアナザー)、お父さんは今年本邦初年度産駒がデビューするマクフィという血統で、順調に育ってくれればお母さん同様にJRA育成馬になる予定です。

虚な瞳と額の大きな流星がとっても印象的ですが、生まれて40分でしっかりと自分の足で立ち上がった元気な女の子です。日高育成牧場には、分娩を控えた繁殖牝馬があと8頭在厩していますが、まずは順調に生まれてくれることを祈るばかりです。

この子が産まれた今日は、今まで一緒に働いてきた仲間とのお別れの日でもありました。新天地でのご活躍を祈ります。

2020年2月15日 (土)

2020・2・14 暖冬

昨日は2.14、バレンタインデーでした。

2月14日は、サラブレッドの生産地にとって「愛の告白日」ならぬ「種付けの解禁日」となります。交配から分娩までの平均期間が340日にも及ぶサラブレッドの妊娠期間ですが、前後30日程度の誤差もあります。そのため、年明け早々の分娩を計画する上で、種付け開始はバレンタインデーを目安とするのが良いのです。しかし、例年2月上旬の日高地方は雪に覆われる真冬日です。この時期に種付けを行うためには、ライトコントロールを行い、馬服を着せ寒冷の保護、BCSを保つ栄養管理などの様々な飼養管理の工夫が必要になるのです。

しかし、今年の冬は暖冬でした。雪が降るのも少なく、積雪は全くない状況でした。放牧地には茶色い牧草があり、放牧中の馬たちは茶色くなった牧草をタラフク食べていました。

雪が無いとは言っても、放牧地は硬く凍てついた地面となります。そのため体重の重い繁殖牝馬や柔らかい1歳馬の蹄はボロボロになりました。蹄壁と蹄底の境目となる白線の部分が乖離して泥や砂が入ってしまうのです。

その様な場合、白線が乖離した部分がそれ以上広がらないように、括削してしまう必要があります。

私も日高に来て10年が経ちましたが、このような暖冬、積雪の無い冬は初めての経験です。年々温暖化してきている地球環境ですが、北海道もいづれは雪の降らない地域なってしまうのかも知れませんね。

このような環境の変化が、繁殖牝馬や生まれてきた子馬にどのような影響を及ぼすのか、生産育成研究室では自ら軽種馬の生産を行うことで調査を継続していきたいと思います。

2019年12月 5日 (木)

2019年6月15日 (土)

子宮内膜杯

今年度の繁殖シーズンは、10頭の繁殖牝馬が受胎しました。

しかし、その内の1頭は、6週目の受胎確認で妊娠維持が確認されていたものの、8週目の検査で胚が無くなっていました。8週目と云えば、エコー検査で雌雄鑑別が可能となる時期ですが、残念ながら流産してしまいました。

馬の受精卵は、受精後1週間程度で卵管から子宮に侵入します。その後、3週までに子宮に固着し、5週以降にようやく着床することになります。その頃、子宮内膜の絨毛膜と接している一部分は、輪帯細胞へと変化し子宮内膜杯(endometrial cup)が形成されます。この子宮内膜杯からは、妊馬血清性性腺刺激ホルモン(PMSG)が分泌され、黄体の維持と副黄体の形成が促され、妊娠が維持されることtなります。

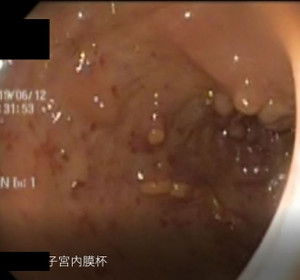

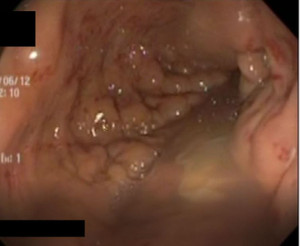

今回、この繁殖牝馬の子宮の中を内視鏡で検査すると、子宮内膜杯の跡が確認できました。反対側の子宮角には、死滅したと思われる胎胞も認められました。

白く膨隆した部分が子宮内膜杯(子宮粘膜に赤い出血斑も認められる)

2019年6月 6日 (木)

立位腹腔鏡手術による馬顆粒層細胞腫の摘出

顆粒膜細胞腫 Granulosa Cell Tumor(GCT)とは、卵胞を裏打ちする顆粒層細胞が増殖する卵巣の腫瘍です。増殖した顆粒層細胞からは、インヒビンが過剰分泌されるため下垂体からのFSH分泌が抑制され、反対側の卵巣は静止し萎縮してしまいます。GCT は良性腫瘍に分類されていますが、内分泌学的な異常により無発情や持続性発情となり、交配することができなくなるため繁殖分野で問題となる病気です。有効な内科療法はなく、外科的な卵巣摘出が必要となります。

今回、当場繋養の繁殖牝馬に発症したGCTを立位腹腔鏡下で摘出手術したので、その様子を紹介します。

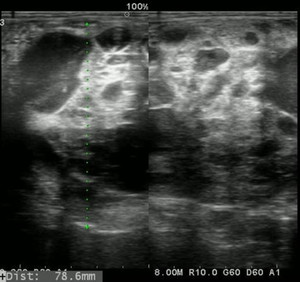

症例は12歳の繁殖牝馬。一昨年分娩後より左卵巣の肥大を認め、エコー検査では蜂巣状の小卵胞が多数確認されていました。顆粒膜細胞腫の診断マーカーである抗ミューラー管ホルモン(AMH)の値は、20.38pg/mLと高値でした(正常馬の場合は1.0以下)。

手術は、帯広畜産大学の動物医療センターに搬入して実施しました。

腹腔鏡、鉗子、超音波凝固切開器(リガシュア)を挿入し、卵巣を間膜から切り離す

腹腔鏡、鉗子、超音波凝固切開器(リガシュア)を挿入し、卵巣を間膜から切り離す

手術時間は約2時間でしたが、鎮静および鎮痛剤による処置のみなので、終了とともに馬運車に乗り込むことが可能でした。

立位腹腔鏡下における顆粒膜細胞腫の摘出手術は、装置と熟練した手技が必要ではありますが、馬にとって侵襲が少ない手術です。

学生さん達にとっても非常に良い経験になったのでは無いでしょうか?

2019年4月 2日 (火)

あて馬による繁殖牝馬の試情検査

日高育成牧場では繁殖牝馬の交配適期を見極めるために「あて馬」による試情検査を実施しています。

先ずは、検査の様子をご覧ください。

ここで見られる繁殖牝馬の発情行動とは...

1 尾の挙上

2 陰唇の開口による膣粘膜および陰核の露出(ライトニング)

3 尿あるいは粘液の排出

4 排尿姿勢

5 あて馬を許容し、攻撃的な行動(蹴る、威嚇)を示さない

といったものになります。

これらの行動を表す指標として試情スコアというものがあります。

試情スコア(点数が高いほど、良い発情徴候を表す)

0:当て馬を受け入れるしぐさを見せない。あて馬に対して、蹴る、いななく、などの攻撃的な行動をとる。

1:あて馬に対して、攻撃的な行動は見せない。

2:あて馬に対して、興味を示す。近づき、尾の挙上や陰唇の開閉を見せる。

3:あて馬に対して、強い興味を示し、尾の挙上、陰唇の開閉、排尿姿勢、排尿を見せる。

4:あて馬に対して、さらに強い興味を示し、腰を向けて受け入れる(その場から離れようとしない)。

このスコアの推移を観察することで、発情徴候を客観的に把握することができる様になります。あて馬は、獣医師が居なくてもできる検査になりますが、最終的には、獣医師による直腸検査やエコー検査、膣検査により総合的に交配適期が判断されることになります。