当歳の離乳について

馬事通信「強い馬づくり最前線」第313号

春に生まれた子馬たちはすくすくと成長していますが、夏には越えなければならないイベントである「離乳」が待ち構えています。

野生環境下では、出産の1~2ヶ月前になると、徐々に母子の距離が離れていき、子馬の哺乳が見られなくなるといわれています。このことは、離乳は母馬が次の出産準備を行うためであり、離乳の目的は、胎子成長のための母体の十分な栄養確保、および乳房の母乳分泌機能の一定期間の休養によって、次の出産に備えることであることを意味していると考えられています。今回は、JRA日高育成牧場で実際に行っている例を踏まえて離乳について概説します。

離乳時期

一般的な離乳時期は4~6ヶ月齢が目安となりますが、1歳馬の売却状況による放牧地や空き馬房の関係から、牧場によっては7~8ヶ月齢と遅い場合もあるようです。離乳の時期を決めるうえで、子馬の「栄養面」と「精神面」の2点を考慮しなければなりません。

「栄養面」としては、子馬の多くは離乳に伴うストレスにより、体重の減少や成長停滞が認められます。その後の発育や健康に及ぼす影響はほとんどありませんが、発育停滞後の代償的な急成長がOCD(離断性骨軟骨症)などの骨疾患発症の誘因となるため、前号で概説した子馬が離乳前に固形飼料である「クリープフィード」を一定量(1~1.5kg)摂取できるようになっている必要があります。「クリープフィード」の給与開始時期は、母乳量が低下し始める2~3ヶ月齢が目安とされますが、固形飼料に馴れるまでの時間が必要となります。一般的に養分要求量を満たす量を子馬が摂取できるようになる時期は16~18週齢前後と考えられています。しかしながら、各牧場の飼育環境や個体管理等を考慮した際に、栄養面のみの観点からは、十分なクリープフィードを摂取できていれば、より早期に離乳させることは可能ともいえます。

「精神面」としては、15~16週齢以降に放牧地で子馬は母馬から適度に離れ、子馬同士の距離が接近していることから、この時期の子馬は群れの中で、精神的に自立し始めていると推測されます(図1)。つまり、精神面の観点からは、16週齢以降に離乳を迎えることが望ましいと考えられます。

図1.16週齢ごろには母馬から離れ、子馬同士の群れでも精神的に安定する

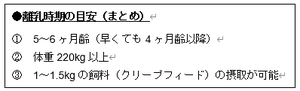

以上のことから、「精神面」と「肉体面」の両方を考慮した場合には、離乳の時期は早くても「4ヶ月齢以降」が望ましいと考えられます。また、「成長面」を考慮すると、体重が「220kg以上」であることも離乳の条件の一つともいわれており、さらに、動物福祉の観点からも早すぎる離乳に警鐘が鳴らされていることも考慮すると、離乳の適期は「5~6ヶ月齢」と考えられます(図2)。

なお、「7月中旬から8月中旬まで」は気温が高く、アブなどの吸血昆虫が多いため、離乳後のストレスを考慮すると、この時期を避けることが望ましいかもしれません。

このように、離乳は子馬の健康状態、成長速度、気候や放牧草の状態などを総合的に判断する必要があり、さらに、離乳は個体毎ではなく群で実施することからも、毎年の離乳時期は適宜判断しなければなりません。

図2.離乳時期の目安

離乳方法

JRA日高育成牧場では「間引き法」と呼ばれる「放牧地の母子の群れを一斉に離乳せずに、放牧地から母馬を数頭ずつ複数回に分けて群れから引き離していく」離乳方法を採用しています。また、それに加えて「コンパニオンホース」を導入しています。

方法としては、離乳に先立ち、母子の放牧群の中に「穏やかな性格の子育て経験豊富かつ今年は出産していない牝馬(穏やかな性格のセン馬でも可能)」を「コンパニオンホース」として、離乳前から母子の群に混ぜて馴らしておきます(図3①)。その後、離乳は段階的に2、3組ずつ複数回に分けて、最終的に子馬とコンパニオンホースだけになる状態まで行います(図3②③、写真1)。子馬の状態が落ち着いたことを確認してから最後にコンパニオンホースを群れから引き離して、離乳を完了します(図3④)。

このように母馬を段階的に除くことによって、群の中でコンパニオンホースや離乳していない母子、すでに離乳した子馬が平常でいることができるため、離乳直後の子馬がパニックになって興奮状態を長続きさせないことが可能になるなどの効果があります。

図3.一斉に離乳せずに母馬を数頭ずつ複数回に分けて群れから引き離していく「間引き法」

写真1.離乳後の当歳馬とコンパニオンホース(矢印)

離乳に伴うリスク

離乳を実施するうえで考慮しなくてはならないリスクとして、先にあげた発育停滞の他、悪癖の発現、疾病発症(ローソニア感染症など)、放牧地での事故などがあります。

特に、隣接する放牧地に他の馬がいる場合、母馬を探し求める子馬が柵を飛越するリスクがあるため、牧柵や周辺環境を含めた放牧地の選択、離乳直後の子馬の監視など、事故防止策を講じる必要があります。つまり、離乳を安全に実施するためには、周辺環境のストレス要因の軽減に努めるとともに、あらかじめ危険要因を排除する必要があります。

最後に、不適切な離乳方法を行った場合には、成長阻害、大きな事故、将来の取扱いに支障をきたすような心傷などが懸念されることから、牧場の放牧地や厩舎などの施設環境に応じた離乳方法の選択が重要です。

日高育成牧場 業務課 久米紘一

コメント