厳冬期における当歳馬の管理

馬事通信「強い馬づくり最前線」第322号

季節が移り変わり、寒さが本格化してきました。本稿では、世界的に見ても稀な積雪が継続する馬産地である北海道の厳冬期において、当歳馬を管理する上での課題となる点、および日高育成牧場におけるその対策について概説します。

●厳冬期における飼養管理の課題

①運動量の減少

1つ目の課題は「運動量の減少」です。昼夜放牧(放牧時間17時間)を行っていたとしても、冬期の放牧地における移動距離は、秋期の「8~10km」から「4~6km」にまで減少することが明らかになっています。運動は筋骨格系や心肺機能を発達させる上で重要となることから、運動量の減少は、健常な発育に影響を及ぼします。

②発育停滞

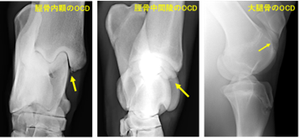

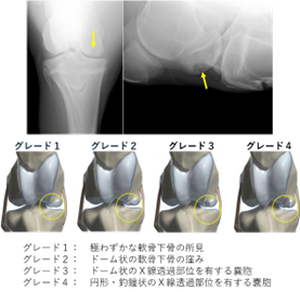

もう1つの課題は「発育停滞」です。米国ケンタッキーやアイルランド等の他国の馬産地で飼育されている馬と日高地方で飼育されている馬との冬期における増体量を比較すると、日高地方の馬は、体重の増加が停滞するということが明らかになっています。このような発育停滞後には、代償性に急成長することがあり、この急成長がDOD(発育期整形外科疾患)などの発症要因となることが問題となっています。

つまり、この2つの課題を克服することが、寒い北海道において他国に負けない強い馬づくりを行う上での重要なポイントになります。JRA日高育成牧場では、当歳から明け1歳における厳冬期においても、「運動量の減少」と「発育停滞」への対策について、試行錯誤しながら、昼夜放牧を実施しています。その中でも、特に注意している点を以下に示します。

●「運動量の減少」への対策

①ウォーキングマシンの利用

運動量の減少を補うためには、「ウォーキングマシン」の使用が最も容易にその目的を達成できます(写真1)。ウォーキングマシンは運動時間のみならず、速度も人為的にコントロールできることから、計画的に運動量を確保することが可能となります。

写真1 厳冬期の運動量確保のために実施しているウォーキングマシン

②複数箇所への乾草の配置

しかしながら、当場においても、ウォーキングマシンを利用できない環境下においては、運動量の減少を補うための対策として、馬が同じ場所に滞留しない環境、つまり移動しやすい環境を整備することを心掛けています。例えば、放牧地にロール乾草を1箇所だけに置いた場合、馬は移動することなく、その場所に留まることで「エサ」を確保できるため、結果的に、馬の運動を抑制してしまうことになってしまいます。一方、乾草を放牧地の複数箇所に置き、さらにそれぞれの場所の距離を離すことによって、馬は1箇所目の乾草を完食した後には、「エサ」を確保するために、離れたもう1箇所の乾草が置かれた場所まで移動しなければならなくなります。つまり、放牧地の複数箇所に乾草を置くことによって、自発的な運動を促進させることが可能になります(写真2)。この際に注意すべきことは、乾草を置く場所を変えると、馬が気付かないことがあるため、毎日同じ場所に乾草を置くことが推奨されます。このように毎日、複数箇所に乾草を置くことは、多大な労力が必要となりますが、一方でロール乾草を設置するよりも、「乾草の消費」という側面では、節約が可能になるというメリットもあることから、試していただく価値はあると感じています。

写真2 放牧地の複数箇所に置かれた乾草を摂取する馬たち

③除雪等による移動通路の確保

その他、運動量の減少を補うための対策として、放牧地内の移動を容易にすることを目的として、除雪を実施しています。除雪によって通路が確保された放牧地内の馬を観察していると、除雪された通路を好んで歩く姿を見ることができます。さらに、除雪によって地面に現れた牧草を食する姿も見ることができます(写真3)。一方で、除雪後に思わぬ降雨に見舞われると、路面が凍ってしまうというデメリットも生じるため注意が必要です。この対策としては、完全に除雪することなく、少し圧雪するだけでも馬の移動を容易にすることが可能となりますので、状況に応じた対応が不可欠となります。

写真3 除雪された通路の牧草を食する馬たち

●「発育停滞」への対策

発育停滞への対策は、「エネルギー摂取量」と基礎代謝や発育のための「エネルギー消費量」を適切に維持することといえます。つまり、発育に必要なエネルギー蓄積量を不足させないように、心掛けなければなりません。そのためには、「冬毛」と「十分量の乾草給餌」がポイントとなります。

①「冬毛」の効果

まずは「冬毛」の効果について触れてみます。寒冷環境下では、体温を維持するための基礎代謝エネルギー消費が高まります。体温は外気温よりも高いため、常に熱エネルギーは体の外へ失われています。そのため、体は代謝熱として、熱を産生し続け、熱産生が高まることによって、エネルギー不足となり、発育停滞、削痩、さらには免疫低下といった弊害が起こることが考えられます。この寒冷環境に対する動物の適応方法の最たるものが「冬毛への換毛」です。冬毛は毛が立っているため、「セーター」のように空気の層を形成することが可能となり、これによって体温が保持されます。このため、冬毛の上に雪が積もっても、馬はそれほど寒さを感じることはありません。つまり、冬毛は基礎代謝エネルギー消費量を減少させて、発育に必要なエネルギー蓄積量を不足させないためには、必要不可欠であると考えられます。一方、冬毛の状態の馬は、雨によって皮膚まで濡れてしまった際には、乾燥するまでに時間を要するため、雨に濡れた後に、気温が低下した場合には、タオルで乾かすなどの対応が必要となります。

このように、冬毛への換毛は、寒冷環境に対する動物の生理的な反応であるため、厳冬期にも昼夜放牧を継続している当場では、冬毛への換毛は不可欠であると考えています。一方、春を迎えると早々に行われるセリやクラブ会員に向けた「写真撮影」が控えている馬に対しては、冬毛は極力伸ばしたくないという事情があることも理解できます。それらの馬に対しては、厳冬期の放牧時に防水性の馬服の着用が不可欠であり、馬服の着用は、冬毛と同様に保温効果を有しており、基礎代謝エネルギー消費量を減少させる効果があるのみならず、馬体を綺麗に維持することも可能になります。しかしながら、馬服に起因する不慮の事故が起こることもあるため、注意が必要です。

②「十分量の乾草給餌」の効果

続いては「十分量の乾草給餌」の効果について触れてみます。馬は、摂取した「エサ」を腸内で発酵し、さらに分解・吸収しています。その際に、大きな発酵熱を産生しており、これを体温維持に利用しています。「牧草」は「濃厚飼料」よりも熱産生量が多いため、厳冬期の体温維持には、十分量の乾草を摂取させることが重要と言えます。一方、当歳馬は乾草だけでは十分な微量栄養素を摂取できないため、配合飼料も給与しなければなりませんが、厳冬期には可能な限り「十分量の乾草給餌」を心掛けなければなりません。また、飲水量が減少すると、特に乾草の採食量が低下すると言われています。特に厳冬期は、飲水量が減少しやすい時期であることから、十分量の乾草の摂取を促すためにも、十分量の飲水を確保できる環境を用意することが極めて重要となります。そのためにも、電熱線入りのウォーターカップを設置するなど、水桶の凍結防止措置が不可欠です。

③その他の対策

その他、睡眠中に成長ホルモンの分泌を促進することを目的として、放牧地内に「シェルター(写真4)」や「風除け」を設置し、夜中に快適に眠れるような環境を整備することによって、発育停滞の改善に効果が期待されます。

写真4 シェルターで休息する馬たち

●さいごに

JRA日高育成牧場では、厳冬期における昼夜放牧管理で大きなトラブルは、今までありませんでしたが、本稿で概説したように、冬期においては夏期よりも、細やかな管理が必要となりますので、皆様方の飼育管理の参考にしていただければ幸いです。

日高育成牧場 業務課 久米紘一