JRA育成馬の輸送と輸送熱

JRAでは冬期の寒さが厳しい日高育成牧場と冬期は穏やかな気候の宮崎育成牧場の南北2か所で育成調教および後期育成に関する研究を行っています。宮崎育成牧場で管理している育成馬は九州1歳市場で購買した馬の他、大半は北海道のセリで購買し、宮崎へと輸送している馬たちです。

北海道から宮崎への長距離の輸送で問題となるのは輸送熱です。輸送熱は、長距離輸送後におこる発熱のことで、多くは呼吸器の炎症を伴います。特定の病原菌が引き起こすのではなく、馬運車内環境の悪化や輸送ストレスの増加により馬の免疫力が低下すると、常在菌が活発に活動するようになり、結果、輸送熱を発症すると考えられています。通常、数日の加療で回復しますが、一部は肺炎などの重篤な病気になることから、軽んじられない病気です。輸送熱は輸送時間が延長すると増加しますが、20時間以上の輸送では発症率が急上昇することから長時間輸送では特に注意が必要です。

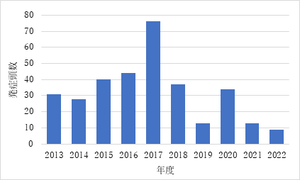

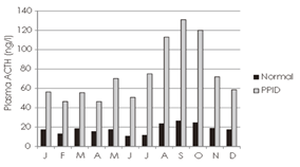

例年では7月にJRAホームブレッドと八戸市場購買馬、9月にサマーセル購買馬とセプテンバーセール購買馬を合計4台の馬運車で輸送しています。日高育成牧場と宮崎育成牧場間の馬運車での輸送距離は2,600kmです。以前は、北海道出発後、直接宮崎まで輸送していましたが、その時の輸送時間は馬運車内での休憩も含めて約45時間でした。近年、動物福祉の観点から24時間以上の連続輸送は推奨されないことから、日高育成牧場と宮崎育成牧場の中間地点であるJRA新潟競馬場で育成馬たちを馬運車から一旦降ろして、厩舎の馬房内で1日休憩をとる行程に変更しました。ストレスの指標である血中コルチゾール濃度を調べたところ、休憩の前後でコルチゾール濃度は下がり、馬にかかるストレスが減少していることが分かりました。

2020年から2023年までの4年間で、新潟競馬場において休憩をとる新しい輸送行程で81頭の1歳馬を輸送しました。輸送前に抗生剤の投与等の輸送熱予防処置は行っていませんでしたが、輸送熱を発症した馬は2頭(2.4%)でした。この2頭は新潟到着時点ですでに発熱を認めていましたが、抗生剤による治療により早期に回復しました。輸送した1歳馬は調教を行う前のストレスに曝されていない状態でしたが、新潟競馬場の馬房内において十分な休憩を取ることで長距離輸送の負担が低減したものと考えられました。

過去の研究では、インターフェロン・アルファという人や動物の免疫機能活性化作用を持つ薬剤の経口投与や、馬運車内の環境改善のため微酸性次亜塩素酸水という消毒薬の空間噴霧等を検証し、輸送熱予防に対して一定の効果があることを確認しています。輸送熱予防に関わる研究はこれからも続けていきますので、新たな知見が得られれば報告していきたと思います。

日高育成牧場 業務課 水上寛健

図:日高育成牧場から宮崎育成牧場までの輸送経路

写真:新潟競馬場での滞在の様子