日本と欧州の競馬場の馬場について

初めて日本調教馬が海外のG1を制したのは、1998年のシーキングザパールで、フランスのモーリス・ド・ゲスト賞を制しました。それから26年たち、近年では日本の競走馬が海外競馬に積極的に参戦し、目覚ましい活躍をするようになってきています。これまでに実に55個の海外G1競走での勝利を挙げており、その中には、アメリカのブリーダーズカップやドバイワールドカップなど、世界でも最高峰のレースも含まれており、日本競馬のレベルが非常に高いところにあることが実感できます。

一方、欧州競馬での日本馬の成績に絞ると、それほど伸びていないというのが現状です。イギリスで2勝、フランスで5勝していますが、2014年以降の直近10年では、それぞれ1勝ずつしかできていません。欧州以外の国では計33勝もしています。この最も大きな理由は、地理的な遠さにあります。日本から欧州各国に遠征するには、飛行機を乗り継いで長い時間輸送する必要がありリスクがあるため、そもそも遠征する馬が少ないということが大きいと思われます。

しかし、日本競馬の悲願ともいえる凱旋門賞には、毎年のように日本のトップクラスの馬たちが参戦していますが、なかなか勝つことができないでいます。今年もシンエンペラーが参戦しましたが、前哨戦は素晴らしい走りで善戦しましたが、本番の凱旋門賞では残念な結果となってしまいました。凱旋門賞後に語られる日本馬の敗因の一つに、「馬場の違い」があることを聞いたことがある方も多いかと思います。本稿では、日本と欧州の馬場の違いについて簡単にご紹介したいと思います。

激しいアップダウンのあるコースが多い欧州競馬

まず一つ目は、コース形態の違いです。昨年の英国ダービーに関する記事(第244回 「英国ダービーを観戦して」)でも少し触れましたが、日本の競馬場と比べて急な上り坂や下り坂がある競馬場が多くなっています。英国ダービーが行われるエプソム競馬場は最たる例で、ダービーのコースでは、スタート後高低差42mの長く急な坂を上った後に高低差30mの下りを走り、最後には再び上ってゴールします(QR参照)。日本の競馬場では考えられないほどタフなコースです。これは欧州の競馬場が自然の地形をそのまま利用しているところが多いためで、日本のように馬が走りやすいように整備されたコースと大きく異なるのは当然といえます。ある程度急な上り坂については、日本の馬も普段「坂路コース」で調教をしているので慣れていると思いますが、特に下り坂での走行は、日本の馬はあまり経験したことがないと思います。上り坂と下り坂で走っている馬では、使う筋肉が違うと言われているので、日本からの遠征馬が慣れない環境で走るとうまく走れなかったりバテてしまうのかもしれません。

日本と欧州の芝の違い

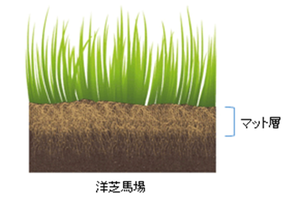

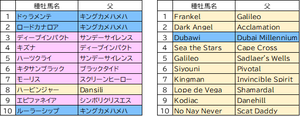

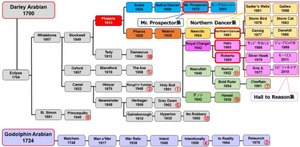

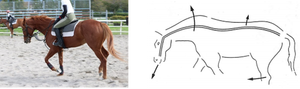

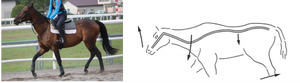

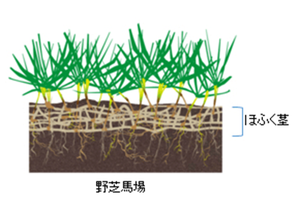

もう一つは、芝の品種の違いです。日本の競馬場の芝コースでは「野芝」という品種が主体で使われています。この品種の特徴は、地表のあたりに「匍匐茎(ほふくけい)」という茎をもっていることです(画像①)。この「匍匐茎」があるおかげで、走行している馬の肢が踏み込んだ際に耐久性が高く、グリップの効きやすい馬場となるため、走りやすく速いタイムの出る馬場となっています。

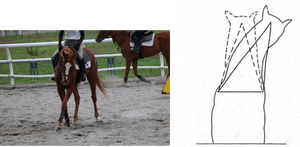

それに比べて欧州の馬場では異なる品種が用いられています。いわゆる「洋芝」と呼ばれるペレニアルライグラスやケンタッキーブルーグラスなどが多いのですが、これらは「匍匐茎」を持たない品種です(画像②)。「匍匐茎」を持たないため、野芝に比べて耐久性がやや低くグリップが効きづらいため、速いタイムが出にくい馬場となります(写真)。また、これらの品種は細い根が密集した「マット層」という層を形成するのが特徴で、この層には水分が保持されやすい(含水率が高い)ことも相まって、特に雨が降った際には深くえぐれるような馬場となってしまいます(写真)。2022年の凱旋門賞ではレース直前に激しい雨が降りました。この時には記載したような馬場の変化が起こったことが考えられ、日本馬が慣れていない条件になってしまったと予想されます。

以上のように、日本と欧州の馬場には大きな違いがあります。こうした違いを克服して、日本馬が凱旋門賞や英国ダービーなどで勝つには何が必要なのでしょうか。一つは現地の環境に長期間滞在して心身を慣れさせる、ということがあるでしょう。過去10年で唯一、英国のG1ナッソーSを制したディアドラは、この方法で成功した例と言えるのかもしれません。もちろん、馬場の問題以外にも多くの要因があると思いますので、今後も色々な角度から検討していきたいと思います。

JRA日高育成牧場 調査役 竹部直矢

QR.3D Bird’s-eye Viewによる英国ダービーのコース

画像①

画像①