馬のMRI検査

下肢部の運動器疾患は、騎乗調教を開始する後期育成期以降に増加し、現役競走馬では常に発症のリスクを抱えています。まさに競走馬の職業病とも言える運動器疾患ですが、下肢部に対する検査としてどのようなものを思い浮かべるでしょうか。骨折の診断であればレントゲン検査、腱・靱帯炎の診断であればエコー検査というイメージが一般的かと思いますが、それら以外にも有用な検査法は存在します。今回は比較的新しい検査法であるMRI検査についてご紹介します。

馬医療ではあまり馴染みのないMRIですが、人医療では一般的に使用されており、検査を受けたことがある方もいらっしゃるかもしれません。MRIとはMagnetic Resonance Imaging(磁気共鳴画像法)の略であり、原理の詳細は難しいため割愛しますが、強い磁気と電磁波を用いる検査法です。もちろん原理そのものは人用でも馬用でも変わりません。レントゲン検査の様なX線の被ばくもないため人馬にとって安全な検査法であることがメリットの一つですが、磁気を使用するため金属の取り扱いには注意が必要です。

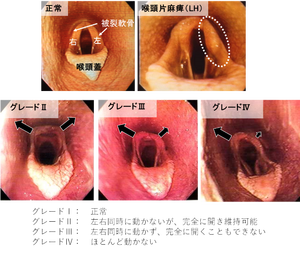

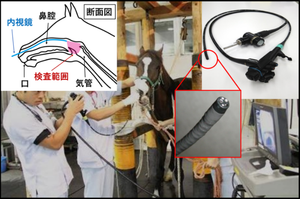

馬用のMRI装置は1997年に英国で開発されました。当時の装置では、高磁場を使用することにより高解像度で質の良い画像を撮影できる一方で、検査を行うためには全身麻酔が必要でした。下肢部の跛行原因が特定されていない馬では、全身麻酔の倒馬・覚醒によって原疾患が悪化してしまうリスクが考えられます。そのようなリスクを軽減するため、2002年に英国で馬用立位MRI装置が開発されました(写真1)。この装置の大きな特徴は、鎮静下で馬を立たせたまま検査可能であるという点です(検査時間:約1時間/1か所)。低い磁場のため画像の解像度がやや劣る、体動により画像がブレやすい、撮影可能部位が下肢部に限定される(腕節以下)という制限はありますが、全身麻酔のリスク、コスト等を考慮すると、非常に簡便で利便性に優れる検査と言えます。馬用立位MRI装置は、2014年に栗東トレーニング・センターにて国内で初めて導入され、2019年には美浦トレーニング・センターにも導入されました。

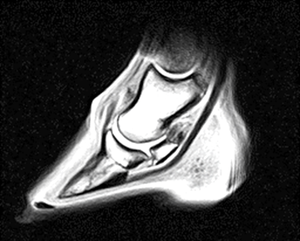

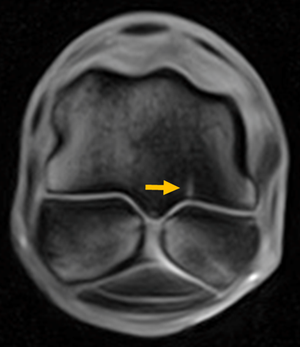

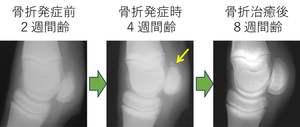

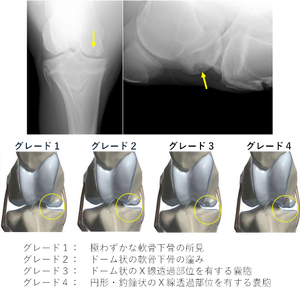

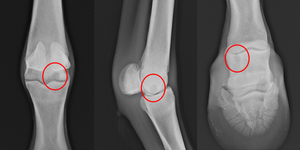

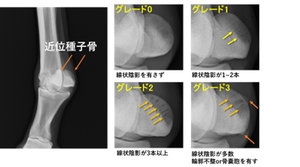

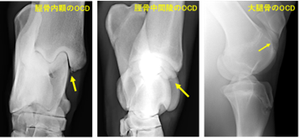

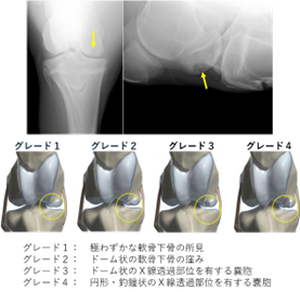

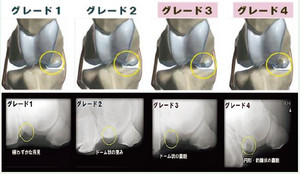

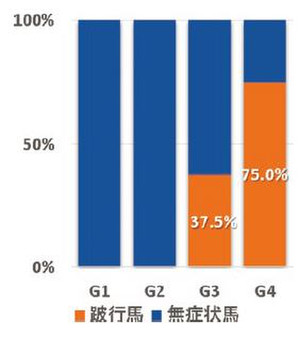

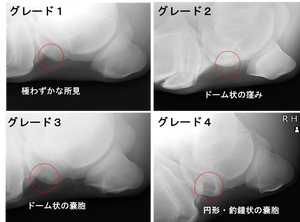

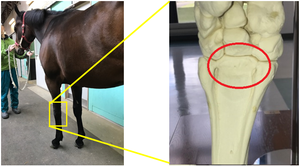

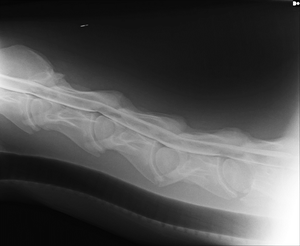

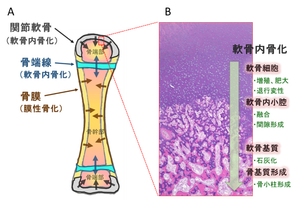

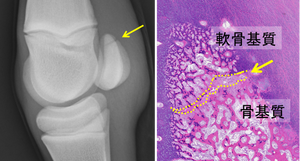

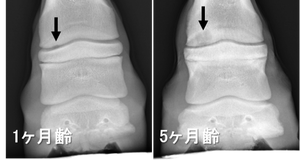

立位MRI装置で撮影した馬の蹄部がこちらです(写真2)。蹄は硬い蹄壁で覆われているため、エコー検査による精査は難しく、レントゲン検査でも診断に悩むことが多いです。MRIでは、蹄内部の骨、関節、腱・靱帯や蹄壁、蹄底の構造を明瞭に描出することができ、前後・内外・上下のあらゆる断面を観察することで限局した病変を見つけることができます。次に、球節の検査画像を示します(写真3)。球節を構成する第3中手骨と近位種子骨を下側から見た断面で、矢印は第3中手骨に描出された骨折線です。大きな骨折であればレントゲン検査ですぐに診断できますが、このような微妙な骨折線の場合、一般的なレントゲン検査で見つからないことが多々あります。骨折を見逃してしまうとさらなる重症化や休養期間の長期化を招きかねません。一部の国では、大レース出走前の馬に下肢部のMRI検査を課し、出走可否を判断しています。馬におけるMRI検査は、正確な診断に加え、事故防止の観点でも有用な検査として重要な役割を担っています。

JRA日高育成牧場 業務課主査 原田大地