本年の日高育成牧場での学生研修について

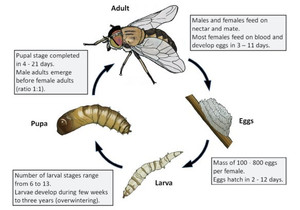

日高育成牧場では毎年3月中旬(本年は3月18~22日)にスプリングキャンプ、8月末(8月26~30日)にサマーキャンプと題して獣医大学生の研修を実施しています(募集は家畜衛生・公衆衛生獣医師インターンシップVPcampが窓口となっています)。ともに5日間の日程で、スプリングキャンプではちょうど繁殖・出産シーズンにあたるため夜間の分娩監視を含めた生産地獣医師の仕事を中心に体験していただき、本年は運よく出産に立ち会うこともできました(写真①)。サマーキャンプでは馬の取り扱いから臨床検査実習まで幅広く行っており、当歳馬のX線検査等を体験していただきました(写真②)。

対象は3~5年生で定員は6名ですが、毎回定員を大きく超える応募をいただいております。本年の応募者はスプリングキャンプが21名、サマーキャンプが20名でした。どのような学生が応募したのか、志望動機を読んでいくと一番多かったのは「馬の獣医師に興味があるから」でした。また、「大学では馬に触れる、学ぶ機会がないから」という動機も多く、現在の獣医学教育が将来の進路として馬の獣医師を考えている学生にとっては不十分であることが垣間見えました。

日高育成牧場の研修ではこのような状況を考えて、馬に触れたことがない学生でもスムーズに参加できるように、基本的な馬の取り扱いの講義・実習から始まり、繁殖学や外科疾患、内科疾患の講義、各種臨床検査の実習等、馬の獣医師の基礎的な内容となるように意識してカリキュラムを組んでいます。実際に研修を終えた学生からは「馬に実際に触れて基本的な内容から学ぶことができ、馬の獣医師の具体的なイメージができた」、「馬の獣医師になりたいという気持ちが強くなった」という感想が多く、日高育成牧場での研修が馬の獣医師という将来像を明確にする一助になっていることは間違いありません。また、これまでにも多くの参加者が大学卒業後に馬の獣医師の道に進んでいます。

近年の人材確保の問題は馬の獣医師に関しても他人事ではなく、自身の将来像を明確にしていない学生に実際の仕事を体験していただく機会の重要性は増しています。JRAでは獣医学生向けの研修として、馬の様々な研究のエキスパートが集う競走馬総合研究所でのサマーセミナーや競走馬診療の最前線である美浦・栗東トレーニング・センター競走馬診療所での研修も行っております。一言で馬の獣医師と言っても対象となる馬の用途により求められる働き方は様々です。百聞は一見に如かずとの言葉通り、様々な場所で馬の獣医師の仕事を体験し、やりがいの持てる職場を見つけてほしいと思います。

日高育成牧場 生産育成研究室 国井博和