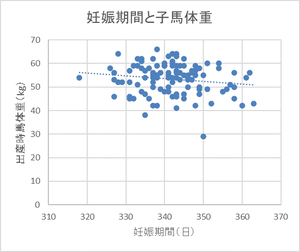

当歳馬の近位種子骨々折について

JRA日高育成牧場では、生産馬(JRAホームブレッド)を用いて様々な疾病の調査・研究を行ってきました。離断性骨軟骨症(OCD)や骨軟骨下嚢胞(SBC)などの発育期整形外科疾患(DOD)や喉頭片麻痺(LH:ノド鳴り)などの上気道疾患の発症状況と競走期への影響については、各種講習会を通じて競馬関係者の皆様にご紹介してきたところです。これらの疾病の発症状況を調べる中で、症状を示さない近位種子骨々折が離乳前の当歳馬に高頻度に発生していることが明らかになりました。今回は当歳馬に発生する近位種子骨々折についてご紹介していきたいと思います。

当歳馬の近位種子骨々折

近位種子骨は球節の掌側(後側)に位置する骨であり、繋靭帯や種子骨靭帯と繋がることで球節を支える保定機能の構成要素として重要な役割を担っています。調教を実施する育成期や競走期のサラブレッドでは、球節が地面すれすれまで沈み込むこんだ際に、繋靭帯によって強く引っ張られることによって近位種子骨に大きな力がかかり、骨折を発症することがあります。育成期や競走期の馬に骨折が発生すると、球節の支持機能が損なわれるため、重度の跛行となるだけでなく、場合によっては競走能力を喪失することもあります。

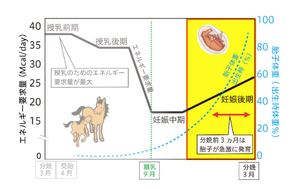

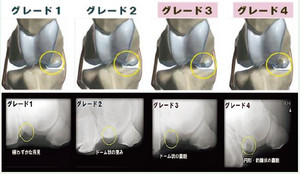

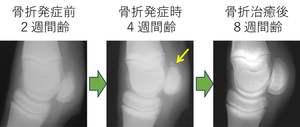

当歳馬の球節を生後直後から定期的にレントゲンを用いて検査したところ、生後1~3ヶ月齢の時期に近位種子骨々折が発生していました。しかしながら、これらの骨折は先ほど述べた育成期や競走期の馬に発生するものとは異なり、跛行などの症状を示さず定期検査によって偶然発見されたものでした。そのため、これらの当歳馬たちに対しては特に治療や休養を行わなくても、概ね1ヶ月程度で骨折線が消失して治癒することを確認しています(図1)。当歳馬において生後1~3ヶ月齢に多く発生しているのは、広い放牧地に放牧されて、母馬と一緒に放牧地を駈け回る時期であることと関係していると考えられます。また、跛行などの症状を示さない点については、当歳馬の体重が軽いため、骨折を発症しても球節の機能に大きな影響を与えないためであると思われます。

図1 当歳馬に発生する種子骨々折

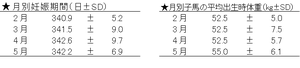

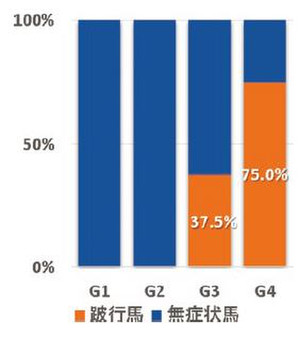

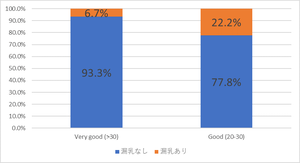

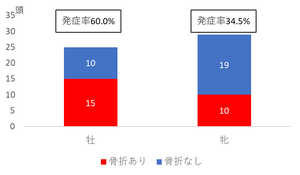

それでは、当歳馬における近位種子骨々折はどの程度の頻度で発生しているのでしょうか。2014~2020年に生まれたJRAホームブレッド54頭(牡:25頭、牝:29頭)に対して調査を行ったところ、生後1~3ヶ月齢の間に四肢の中で1か所でも近位種子骨々折を発症していたのは25頭(46.3%)でした。性別ごとの発症率を比較したところ、牡(60%)は牝(34.5%)に比べて発症率が高いことが明らかになりました(図2)。この結果は、牡の方が活発に放牧地を駈け回っていることを示しているのかもしれません。このように、当歳馬においては症状を示さない近位種子骨々折が高頻度で発生していることがお分かりいただけたと思います。

図2 性別ごとの近位種子骨々折の発症率

競走期への影響

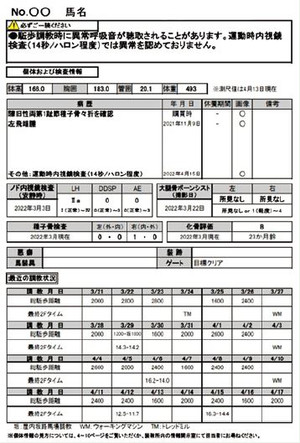

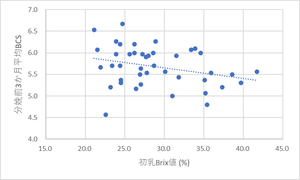

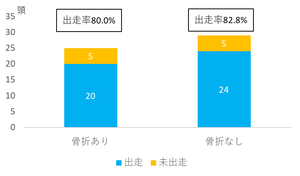

これまでご紹介してきたように、放牧を開始した当歳馬には近位種子骨々折が発生していますが、これらの骨折は競走期に何らかの影響を与えるのでしょうか。先ほど調査したJRAホームブレッドを対象に、競馬への出走率を比較したところ、当歳時に近位種子骨々折を発症した群(80%)と発症していない群(82.8%)との間に大きな出走率の違いは認められませんでした(図3)。また、競走期の出走回数や獲得賞金についても比較を行いましたが、これらについても大きな差は認められませんでした。これらの結果から、当歳馬に発生する症状を示さない近位種子骨々折は、競走期に大きな影響を与えることはないと言えそうです。

図3 近位種子骨々折の有無による出走率

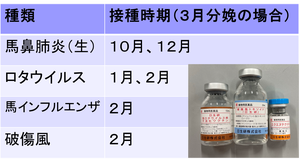

近位種子骨々折の予防

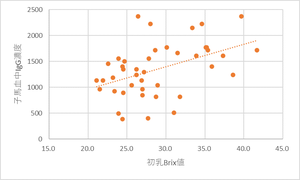

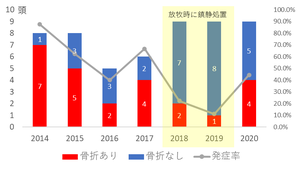

当歳期の近位種子骨々折は競走期への影響は大きくないことを示しましたが、発症しないのであればそれに越したことはありません。骨折を予防するためにはどのようなことを実施する必要があるのでしょうか。骨折を発症する要因の1つとして、広い放牧地を駈け回ることが考えられます。特に、母馬が広い放牧地に放たれて全速力で走り回った際に、子馬が必死に付いていくことによって種子骨に大きな力がかかることで骨折が発症していると思われます。実際に、初めて広い放牧地に放す際に母馬に鎮静処置を実施した年は、当歳馬の近位種子骨々折の発症率が低い結果となりました(図4)。この結果から、当歳馬の近位種子骨々折を防ぐためには、放牧地を走り回らない対策を講じることが重要であると思われます。しかしながら、生産牧場においては、母馬に気軽に鎮静処置を実施することは難しいと考えられます。そこで、広い放牧地を使う際には段階的に広い放牧地に移していくことや同じ管理をしてきた母馬同士を一緒に広い放牧地に移すといった対策を実施するのが良いと考えられます。

図4 年ごとの近位種子骨々折の発症率