寒さとお産の関係性

競走馬の繁殖シーズン真っ只中の4月、生産牧場の皆様は寝不足の日々を過ごされているかと思います。筆者の勤めるJRA日高育成牧場でもまだお産を控えた繁殖牝馬がおり、気を引き締めて準備をしているところです。

生産牧場の皆様はご存知のとおり、馬の妊娠期間は340日前後と言われています。前の年に種付けし受胎確認ができた際、「分娩予定日」が計算によって決まります。すなわち、種付け日または排卵確認日から起算して340日後が「分娩予定日」と定められ、その日が近くなってくると警戒態勢が敷かれるわけです。JRA日高育成牧場では、種付け翌日に直腸検査で排卵確認を行うので、排卵確認日を妊娠0日目として分娩予定日を計算しています。

この分娩予定日は大まかな目安にはなりますが、実際には馬の正常な妊娠期間は320~360日とレンジが大きく、分娩予定日からずれることがほとんどです。ちなみに320日未満の場合は早産と見なされ、未熟子のリスクがあると一般的には言われています。

筆者は英国の牧場での研修期間中、夜間の分娩兆候を監視する仕事(ナイトチェック)を経験しました。ちょうどその牧場では、予定日を過ぎても生まれない馬が例年よりも多くおり、いつ生まれるのかやきもきしながら監視をした記憶があります。その時に同僚達から、「今年の冬は寒いから分娩が遅れている」という話を聞きました。「寒い=気温が低いと分娩が遅くなる」、これは同様に日本の生産地でも一般的に考えられている事象であると思います。この原因は、馬は日照時間が長い時期に繁殖を行う「長日繁殖動物」であることから、日が短く気温がまだ低い1月、2月には分娩が起こりづらいという考えや、気温が低いと体熱産生に母馬のエネルギーが奪われることで、胎子への栄養供給が少なくなり、胎子の成熟が遅れることが原因であるという説などがあります。

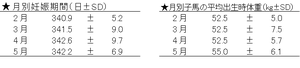

実際のところはどうなのでしょうか?過去の海外の報告をいくつか調べてみると、例外もありますが通説と同様「寒い時期は分娩が遅くなる」という結果が多く見られました。そこでJRA日高育成牧場で生産してきたホームブレッド108頭のデータを用い、2月~5月生まれの馬における妊娠期間の長さを、生まれ月ごとに解析してみました。その結果は表の通りで、生まれ月によって差はないことがわかりました(表1)。さらに、出生時の子馬の馬体重についても生まれ月毎に調べてみたところ、これも生まれ月による差はありませんでした(表2)。つまり、分娩時が寒い時期か暖かくなってからかに関わらず、胎子は同じくらい成長し、同じくらいの妊娠期間で生まれてくるという結果となりました。

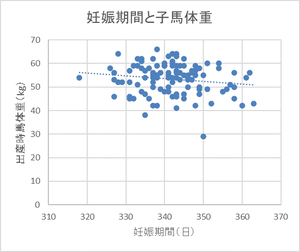

また、そもそも妊娠期間の長さによって子馬のサイズに違いはあるのでしょうか?これについてもJRA日高育成牧場のデータを調べてみました。上記と同じデータを使用して分析したところ、妊娠期間は318日から363日まで(平均341.8日)、体重も29kg(母馬が重篤な蹄葉炎に罹患した例)から66kgまで(平均53.3kg)と幅広かったのですが、両者に相関関係は認められませんでした(図1)。

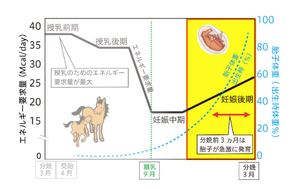

今回の結果はJRA日高育成牧場のデータのみのため、全ての分娩に当てはまらないかもしれませんが、分娩が遅れる原因は気温の低さではなく、まだ胎子が生まれてくる準備をしているだけなのかもしれません。分娩3か月程前から胎子は急激に成長することが分かっており、母馬が必要とするエネルギー量も増加します(図2)。JRA日高育成牧場では、この時期に妊娠馬への増し飼い(燕麦換算で約2㎏)を推奨しており、BCS(ボディコンディションスコア)を確認することで母馬の栄養状態をこまめにチェックし、胎子の正常な成長をサポートしています。分娩が遅れていると心配になってしまいますが、これらの準備をした上で元気な子馬が生まれるのを待ちましょう。