28歳の繁殖を引退した高齢牝馬への泌乳処置と乳母付け

昨年度、門別と浦河で開催された強い馬づくり講習会にて、空胎繁殖牝馬への泌乳処置とPGF2α製剤を用いた新しい乳母付け法を紹介させていただきました。その際のアンケートの中で「何歳までなら泌乳処置が可能なのか?」という質問が多数あり、私自身も答えを持てていない部分でありました。今回は民間牧場にて28歳の繁殖を引退した高齢牝馬への泌乳処置と乳母付けを実施しましたので所感とともに内容をお伝えいたします。

子馬は分娩後4日で母馬が急性心不全で亡くなったため乳母が必要となり、その候補として牧場内で繋養中の2頭が挙がりました。

まずは15歳の空胎馬で約2週間の泌乳処置後、2回の乳母付けを実施しましたが、性格の問題か、子馬を許容せず失敗に終わりました。

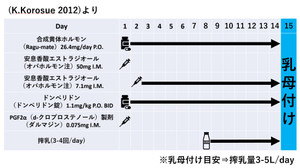

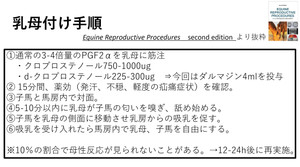

2頭目は今回の子馬の祖母にあたる28歳の繁殖を引退した高齢牝馬で、最後の分娩は7年前でした。泌乳処置プロトコルは図1に従って行いましたが、高齢が大きく影響しているためか、搾乳量は泌乳処置12日目でも1日当たり600ml程度で、頭打ちとなってしまいました。教科書的には泌乳処置した空胎馬を乳母付けするタイミングとして、1日当たりの泌乳量が3L以上と記載されています。圧倒的な泌乳量不足から乳母付けの実施自体も悩みました。しかし、子馬の馬社会性形成の観点からパートナーになるだけでも、という生産者の希望から乳母付けを実施してみました。乳母付けは図2に従い、PGF2α製剤のみを用いた方法で実施しました。乳母の子馬への攻撃性は全くなく、吸乳も許容していましたが、乳母側の母性行動の発現(子馬を嗅ぐ、舐める)が弱い点、そして子馬の意識がどうしても近くにいる人間に向かってしまう点が気になりました。そこで、馬房よりも少し広い外パドックに2頭を入れ、私達は2頭から距離をとることにしました。人が見えるとまずは人に近寄ってきていた子馬も、乳母と2頭だけの空間になったことで乳母に興味を示すようになり、徐々に2頭の距離感が近くなりました。そして半日後には本当の親子のような関係となり乳母付け自体は成功となりました。

乳母付け翌日以降は、やはり懸念点であった乳量不足が影響し、子馬の体重が減少しました。そのため、バケツで人工乳を給与することと早めのクリープフィードの開始で対応したところ、子馬は満足に吸乳できるようになったことで精神面が落ち着きました。また、興味深いことに28歳の乳母も子育ての使命に燃え始めたのか、以前より目の輝きが増したそうです。後は、子馬の吸乳刺激で多少なりとも泌乳量が増えることを願うばかりです。

今回の経験から、28歳という高齢な牝馬への泌乳処置は効果が乏しいことが分かりました。また乳母の適性としてその馬の性格がとても大事なのだなと改めて学ばせていただきました。そして子馬の栄養源が母乳だけに依存しない時期であれば、乳量の少ない乳母であってもパートナーとしての意義は十分にあり、繁殖を引退した牝馬の活用法の1つとなりうるのではないかと感じました。

日高育成牧場 生産育成研究室 浦田 賢一