当歳馬の腸内細菌叢の形成について

はじめに

私たちヒトの腸内には莫大な数と種類の細菌が生息し、この腸内の細菌の集合体は腸内細菌叢(腸内フローラ)と呼ばれます。近年、この腸内細菌叢のアンバランス(特定の腸内細菌の過度な増減)は、循環器系疾患、リウマチ、うつ病、癌など様々な疾患の発症と関連していることが報告され、腸内細菌叢の健康に及ぼす影響が非常に大きいことが分かっています。

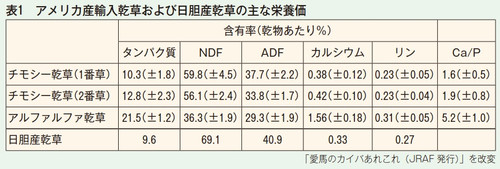

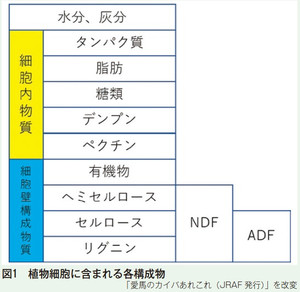

一方、草食動物であるウマの主食となる植物繊維はウマの消化酵素で分解できず、大腸内に生息する腸内細菌が植物繊維を発酵させ、消化管から取り込める物質(揮発性脂肪酸)につくり変えてくれることで栄養として取り込むことが可能となっています。そのため、ウマにとっても腸内細菌叢の健康に及ぼす影響は大きく重要と考えられています。

また、当歳馬は免疫機能が十分に発達しておらず、成馬に比べて病原菌等への防御力は脆弱であるとされています。腸内細菌には、体外から消化器官に侵入した病原菌やウイルスを攻撃する免疫的な役割があることも知られています。このことから、当歳馬にとって免疫機能としての腸内細菌叢の役割は大きいと考えられます。

しかしながら、ウマの腸内細菌に関する研究の歴史は浅く、未だに多くのことが解明されていいないのが現状ですが、今回は、出生直後の当歳馬(新生子馬)の腸内細菌叢の形成に関する情報をまとめてみることとしました。

新生子馬の腸内細菌叢

新生子馬の腸内には腸内細菌が存在しているのでしょうか? 出生から10~20分以内に肛門から直接採取した胎便(胎児期に蓄積した糞)中には、細菌がいることが報告されています。子宮内の胎子は無菌状態(感染などがない場合)にあり、羊水や羊膜には細菌が存在しないと考えられています。そのため胎便中の腸内細菌は、産道や馬房内から経口で取り込んだ細菌に由来すると考えられています。しかし、近年の研究においてウマの羊水中には細菌が存在し、胎便の腸内細菌叢と羊水内の細菌叢が類似していることから、腸内細菌の一部は胎子期に獲得された可能性があると考察されています。ちなみに細菌叢の類似は、細菌叢内の細菌の種類や全体に対するそれぞれの細菌の存在割合などから統計的に解析されます。ヒトでも胎児は子宮内で無菌状態であるとされていましたが、最近の研究で羊水や羊膜に細菌が生息していたとの報告もあり、子宮内が無菌であるか否かは意見が分かれているようです。このように細菌の獲得経路は不明なものの、出生の早い段階で子馬の腸内において細菌叢が形成されていることは確かなようです。

腸内細菌叢と母乳の関係

新生子馬の腸内細菌叢は、非常に短期間で変化することが知られています。母乳および乳房には様々な細菌が存在しており、それらを母乳と共に摂取することで新たな腸内細菌叢が形成されていくと考えられています。特に生後24時間の腸内細菌叢の変化が大きく、初乳は子馬に免疫グロブリンや多量の栄養を供給するだけではなく、含まれる細菌により新たな腸内細菌叢形成に貢献していると考えられています。その後も徐々に腸内細菌叢は変化していき、1~2週齢の子馬の腸内細菌叢は、母乳中の細菌叢と類似していることから、この時期の腸内細菌叢は母乳中の細菌の影響が大きいと考えられています。また、母乳に由来した栄養分を腸内細菌が利用することも、腸内細菌叢が変化する要因のひとつであるとされています。

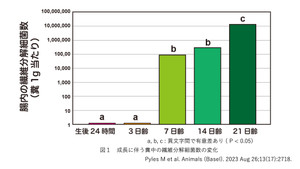

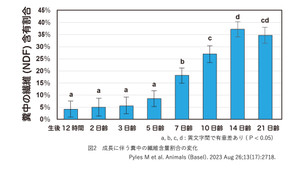

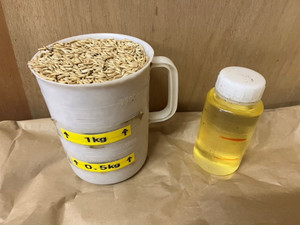

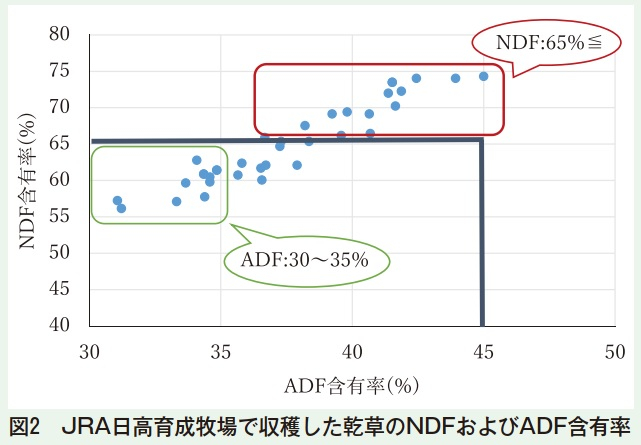

食糞行動

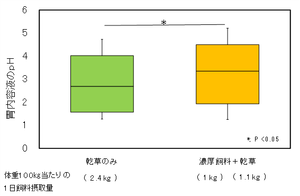

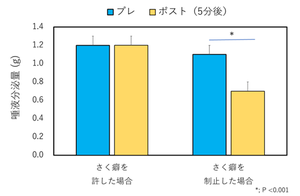

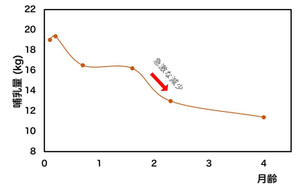

生産者の皆様は、子馬が母馬の糞を食べる場面を何度か目にしたことはあると思いますが、食糞行動は当歳馬が腸内細菌を獲得する方法の一つであるとされています。食糞行動はおおよそ3日齢から開始され、徐々に回数が増加していき14日齢で最も多くなることが報告されています。食糞行動の開始時期や回数などは個体により異なり、全ての個体が必ず食糞行動をしているのかは分かっていません。しかし、食糞行動を観察した試験では対象となる全ての子馬が、食糞行動をしていたことが報告されおり、ほとんどの子馬は食糞行動をすると考えられます。母馬の糞中には繊維分解する機能を有する細菌が含まれており、それを摂取することで腸内に繊維分解細菌を定着させるとされています。海外の研究において生後12時間、3日齢、7日齢、14日齢、21日齢における糞中の繊維分解細菌数を調べたとき、7日齢から急激に繊維分解細菌数が増加し、21日齢にはさらに増加したことが報告されています(図1)。図2には、同じ研究における成長に伴う糞中の繊維(NDF:中性デタージェント繊維)含量の変化を示しましたが、糞中の繊維含量は牧草に由来するものであり、繊維含量が高いほど牧草の採食量が多いことが分かっています。糞中の細菌は腸内細菌を反映するとされており、7日齢以降に腸内の繊維分解細菌数が増加したことが示されました。この研究では、同時に食糞行動も観察されており、全ての子馬で食糞行動が2から5日齢から開始されていたことから、7日齢から腸内の繊維分解細菌の増加は食糞行動によるものであると考察されています。そして腸内の繊維分解細菌が増加することに伴い牧草採食量、すなわち植物繊維の摂取量も増加し、その後さらに腸内の繊維分解細菌が増加したと考えられています。このように当歳時の食糞行動は、牧草を主食として摂取するウマにとって重要な行動であると考えられます。

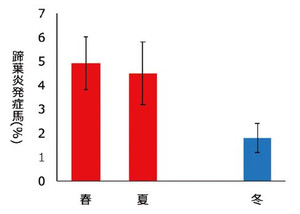

発情下痢

多くの子馬において5~15日齢頃に見られる一過性の下痢は、発情下痢として知られています。発情下痢は、母馬の分娩後の初回発情と時期が被ることが多く、かつては母馬の発情と関連して母乳成分が変化することによる下痢ではないかと考えられていたそうです。しかし、この下痢は母馬の発情とは無関係であり、母乳以外の飼料などが原因であると考えられています。早い個体であれば1日齢くらいから母馬の真似をして、牧草や敷料などを口に入れるなどの行動を開始します。この時期の子馬は、飼料として牧草などを口に入れているわけではありませんが、一部は飲み込んでしまい腸内に達した結果、細菌叢に影響を及ぼし下痢を発症するのではないかと考えられています。感染性の下痢でなければ、発情下痢は数日で治まることから、下痢止めなどの処置は不要とされています。発情下痢は成熟した腸内細菌叢が形成される一つの過程であるという見解から、発情下痢を緩和させるために生菌を含むサプリメントなどを処方することは、適正な腸内細菌叢形成の妨げになるのでは?という意見もあるようです。

おわりに

子馬は出生直後から体の成長だけでなく、接する様々な新しい環境に適応できるように腸内細菌叢も変化していきます。腸内細菌は消化器官の発達にも関与しており、腸内細菌が健常に活動することが健康な発育につながると考えています。腸内細菌は難しい分野であり不足している情報も多いですが、腸内細菌を理解することが「つよい馬づくり」の一助になることを期待しております。