飼養管理が馬の胃潰瘍発症にもたらす影響

はじめに

免許証のない人(車を運転しない人)に比べて、免許証の保持者のほうが胃潰瘍を発症している割合が多いそうです。私たちは、自覚のないストレスでも簡単に胃潰瘍を発症しているのかもしれません。胃潰瘍を発症する競走馬が多いことから、ストレスが原因であるかのような記事もみられますが、馬にストレスが原因となる胃潰瘍があるのかどうかはよく分かっていません。人は胃内のピロリ菌が胃粘膜を傷つけ、そこが胃酸に侵されることによって胃潰瘍が発症することがよく知られています。馬の胃内にはピロリ菌がいませんが、胃潰瘍を発症している馬が非常に多いことが知られています。

馬の胃潰瘍

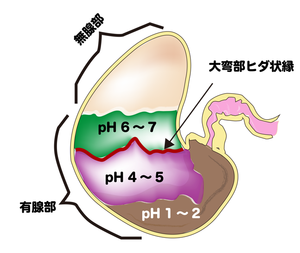

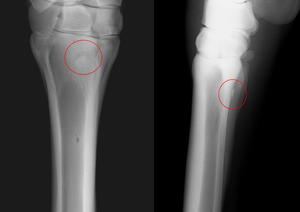

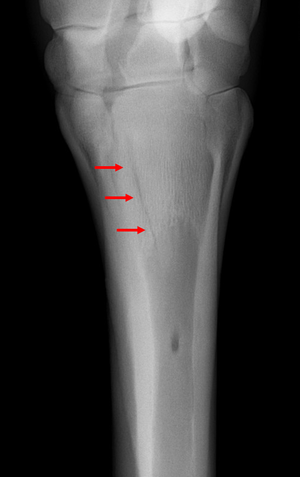

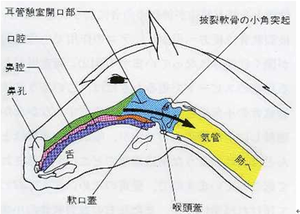

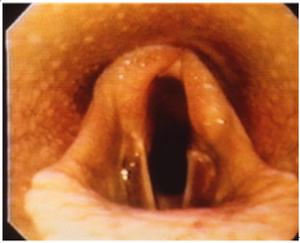

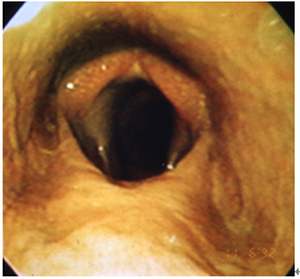

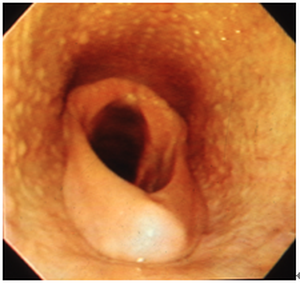

馬の胃は、構造的に有腺部と無腺部の二つの部位に区別することができます(図1)。胃の下部3分の2を占める有腺部には、塩化水素、ペプシン(酵素)、重炭酸塩と粘液を分泌する腺があり、その表面の粘膜は酸に浸食されない構造になっています。一方、胃の上部3分の1を占める無腺部の粘膜は強い酸により浸食されます。この無腺部の粘膜が胃酸(塩化水素など)に侵され、炎症をおこすことにより胃潰瘍が発症します。有腺部と無腺部は大弯部ヒダ状縁(タイワンブヒダジョウエン)といわれる組織により仕切られていますが、胃潰瘍はこの境界部位に沿った無腺部側に多く発症します。

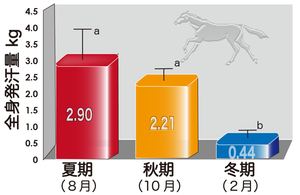

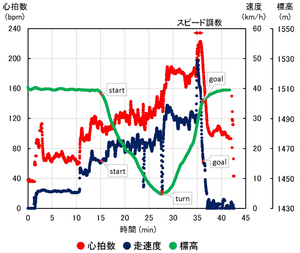

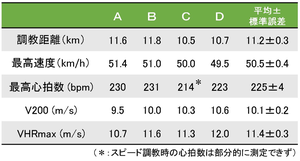

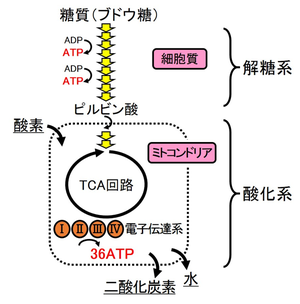

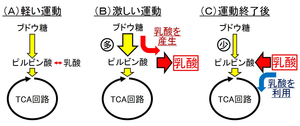

競走馬など強い運動が負荷されている馬や子馬は、胃潰瘍が発症しやすいとされています。競走馬の場合、強い運動により胃内部が攪拌され、無腺部が胃酸に晒されることによって発症する場合が多いとされています。一方、子馬の胃潰瘍の発症は、濃厚飼料の過剰摂取に起因するとされています。胃内において、濃厚飼料由来の炭水化物(主にデンプン)が微生物によって発酵されることにより揮発性脂肪酸が生成されます。多量に揮発性脂肪酸が生成された場合、無腺部の粘膜の保護作用が弱まり、胃酸に侵されやすくなると考えられています。

胃潰瘍が発症しても臨床症状を示さない場合も多いようですが、成馬の場合、食欲の減退、体重減少、被毛の劣化、虚脱、歯ぎしりなどの症状を示すとされています。子馬の場合、上記の他に、下痢、哺乳欲減退、流涎症(涎の多量流出)などの症状が知られています。

舎飼いと胃潰瘍の関係

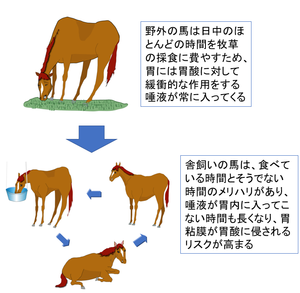

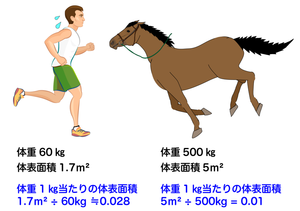

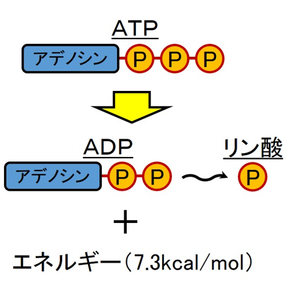

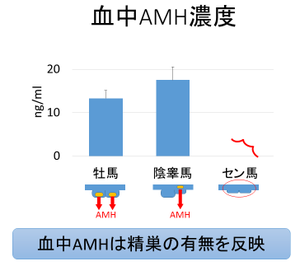

唾液はアルカリ性であり、食塊と一緒に胃内に入ることにより胃酸を緩衝(酸を弱める)します。馬が一日中野外にいるとき、24時間中14~16時間は草を食べ続けます。これは、馬本来の自然な行動であり、馬は“不断食の動物”とも言われます。一日中草を食べ続けるということは、胃の中にも常に唾液が入り続けていることになります(図2)。

馬が家畜として飼養管理されている場合、燕麦など高カロリーの飼料が給与されるため、常に草を食べ続けなくても、必要なカロリーを摂取することが可能となります。その一方で、食べている時間が短くなるということは、唾液によって胃酸が緩衝されない時間帯も多くなってしまします。そのため、放牧を中心に管理されている馬に比べて、舎飼い時間の長い馬は、胃潰瘍を発症しやすくなります。飼養管理において、胃潰瘍の発症リスクをなるべく減らすためには、採食時により多く咀嚼させ、多くの唾液を分泌させることが望ましいと考えられています。同じ量の乾草を摂取する場合でも、切草よりも長いままの乾草のほうが飲み込むまでに、より多く咀嚼する必要があります。この点において、馬房において、長いままの乾草を馬に与えることが推奨されます。

タンパク質も胃酸に対して緩衝的に働くとされており、その給与が推奨されています。穀類は胃内の微生物によって揮発性脂肪酸を発生させ、胃粘膜の保護作用を弱らすことが懸念されることから、タンパク質が多く含まれたアルファルファの給与を推奨する報告がいくつかあります。

日高育成牧場・主任研究役 松井 朗