「空胎繁殖牝馬を用いた泌乳誘発と乳母付けの実践」

~はじめに~

乳母とは母馬に代わって子馬を育てる存在であり、母馬が出産直後に死亡してしまった場合や育子拒否の場合に乳母の導入を検討され、通常は乳母牧場から1シーズンレンタルという形で利用します。

2年前の「強い馬づくり講習会」にて、乳母レンタルをしなくても空胎繁殖牝馬を乳母として利用できるということを日高育成牧場における実例を通して、紹介させていただきました。そのため、昨シーズンから民間牧場にて本乳母付け法を試みたり、相談されるケースが増えてきました。本稿では、今シーズン民間牧場にて実施した乳母付けの1例の概要について所感を交えて紹介させていただきます。

~乳母付け例の概要~

子馬の母馬は分娩後1か月目に腰痿を発症、起立困難となり、安楽死となりました。乳母レンタルも検討しましたが、昨年度まで繁殖として供用し、今年度から離乳した当歳の面倒を見るリードホースとして活用予定であった空胎繁殖牝馬(11歳、4産、BCS5.5)が牧場内にいたため、性格の大人しい同馬を乳母候補として泌乳誘発できないかとの依頼を受けました。

~泌乳誘発と乳母付け~

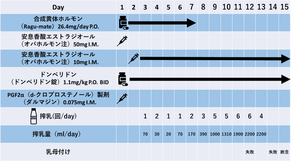

泌乳誘発は図1のプロトコルに従って行いました。泌乳量は開始11日目の時点で日量2L弱となり、12日目(搾乳刺激5回/日)に乳母付けを実施しました。乳母付けは子宮頚管マッサージ法に高用量プロスタグランジン(PG)投与を組み合わせた方法(参考1)で行いました。

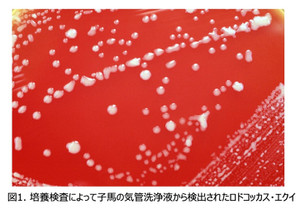

しかし、乳母候補馬に子馬の匂いを嗅いだり舐めたりといったような母性行動は惹起出来ず、子馬に対して攻撃的な場面も見られ、1回目の乳母付け失敗となりました。海外の教科書では1回目の乳母付けに失敗した場合、翌日以降に乳母付けを再実施してみることで母性惹起ができる場合もあるとの記載もあるため、翌々日に高用量PG法(参考2)で再度乳母付けを実施しましたが、状態は変わらず、母性惹起は出来ませんでした。その後、鎮静、保定(鼻ねじ、前足上げ)下での授乳を試みたり、徐々に保定を緩めて様子を観察したり、馬房内を畳と馬栓棒で区切り、乳母候補と子馬を共同生活させるなど、手はつくしましたが、子馬を受け入れることはなく、子馬への攻撃性も増してきてしまったため乳母付けは諦め、乳母牧場からの乳母レンタルに切り替えました。無事に乳母はついたとのことです。

~本症例から学んだこと~

泌乳誘発については、私が経験した中では今回が最も泌乳量が多くなりました。しかし、既報よりも泌乳量が伸び始めるタイミングが数日程度遅いと感じております。人での研究ではプロゲステロンがプロラクチン産生を抑制するといった泌乳誘発におけるマイナス要素も報告(Zinger, 2003)されています。今回の泌乳誘発プロトコルで振り返ると、1~7日目まで投与しているRegu-Mate(合成プロゲステロン類製剤)を投与しなければドンペリドンによるプロラクチン分泌がより活性化されプロラクチンによる泌乳分泌がより早く立ち上がるのではないかと考えており、今後調査していきたい部分です。より早く乳母作成ができるように検証を重ねたいと思っています。

次に1回目の乳母付けで母性惹起できない場合、乳母供用はかなり厳しいということを再確認できました。1回目の乳母付けでうまくいかなかった場合は乳母の交代や今回であれば乳母レンタルへの切り替えを早期に決断するべきだと感じました。

そして最後に、人に対する態度(特に搾乳時)と子馬に対する態度は全くの別物だと改めて学びました。理解しているつもりではいましたが、今回、泌乳誘発の搾乳中にあまりにも乳母候補馬が大人しいので、乳母付けもきっとうまくいくだろうと安易に考えていました。現状だと以前に他の子馬の吸乳を許容していたなどの確定的なイベントがない限り、乳母適性の判断が非常に難しくなっています。今後、乳母適性を見極める客観的な指標を見つけていきたいなと感じた実践例でした。

日高育成牧場 生産育成研究室 浦田賢一

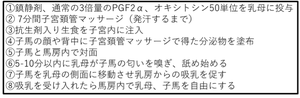

参考1 乳母付け法(子宮頚管マッサージ+高用量PG)

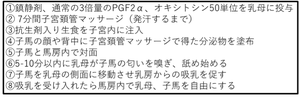

参考2. 乳母付け法(高用量PG法)