子馬の発育と屈腱および繋靭帯の成長について

No.43 (2011年11月1日号)

日高地方では晩夏から早秋の風物詩ともなっている「離乳」の時期も終わりを迎えています。離乳直後の子馬が母馬を呼ぶ「いななき」を耳にすると、胸を締め付けられる思いになりますが、数日後には子馬同士が楽しくじゃれあう姿を見ることができます。その一人前になった姿を見ていると、出生直後には弱々しく映った子馬の成長を実感することができるのではないでしょうか?それもそのはずで、健康な子馬の出生時の体重は50~60kgですが、6ヶ月齢頃には約250kgにまで増加します。このように、生まれてから一般的に離乳が行われる6ヶ月齢までの子馬の成長速度は、それ以降と比較すると著しく速いために、骨、腱、靭帯および筋肉の成長のバランスが崩れることによって、発育期整形外科的疾患(DOD:Developmental Orthopaedic Disease)に代表される疾患が誘発されることも珍しくありません。特に3ヶ月齢頃までの肢勢の変化は著しく、この時期にはクラブフットや球節部骨端炎など下肢部の疾患の発症が多く認められます。さらに、この時期には繋が起ちやすく、この「繋の起ち」が経験的にクラブフットをはじめとする下肢部疾患に先立つ症状とも考えられています。

今回は、当歳馬に認められる「繋の起ち」に着目し、日高育成牧場で実施している調査データを基に屈腱および繋靭帯の成長について触れてみたいと思います。

子馬の体重と体高の成長

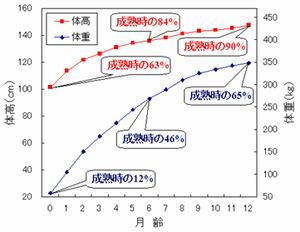

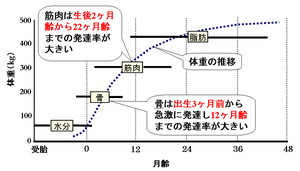

本題に入る前に、子馬の成長について少し触れてみたいと思います。前述のように子馬の成長速度は速く、成馬の体重を500kgと仮定すると、出生時には成馬の体重の約10%でしかないのに、わずか半年間で成馬の体重の約50%にまで急成長します。一方、子馬の出生時の体高は約100cmで、6ヶ月齢頃には約135cmに達します。成馬の体高を160cmと仮定すると、出生時に既に63%に達しており、6ヶ月齢時には84%にまで達します。この体重と体高の成長速度の相違(図1)は、骨の発達は胎子期にあたる出生3ヶ月前から盛んであるのに対して、筋肉の発達は生後2ヶ月齢以降から盛んになるという報告(図2)に一致しているように思われます。この各組織における発達時期の相違が様々な運動器疾患を誘発する原因である可能性も否定できません。

当歳馬の屈腱および繋靭帯の成長

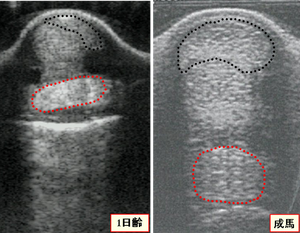

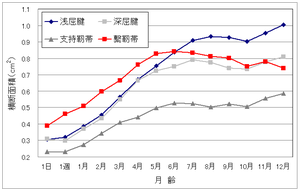

日高育成牧場ではJRAホームブレッド(生産馬)を用いて、生後翌日から屈腱部エコー検査を定期的に実施し、屈腱および繋靭帯の成長に関する調査を行っています。成馬では浅屈腱と繋靭帯の横断面積はほぼ同程度なのですが、当場での調査の結果、5ヶ月齢までは繋靭帯の方が浅屈腱より横断面積が大きく、特に2ヶ月齢までは1.3倍程度も大きいこと、一方、7ヶ月以降は浅屈腱の方が繋靭帯より横断面積が大きくなることが明らかとなりました(図3)。このように腱や靭帯の成長速度は異なっており、子馬と成馬の腱および靭帯の横断面積の比率は同じではないことが分かりました(図4)。

図4.生後1日齢(左)と成馬(右)の屈腱部エコー検査画像の比較。生後1日齢では成馬と比較して繋靭帯(赤の破線)が浅屈腱(黒の破線)より大きいのが特徴です。

図4.生後1日齢(左)と成馬(右)の屈腱部エコー検査画像の比較。生後1日齢では成馬と比較して繋靭帯(赤の破線)が浅屈腱(黒の破線)より大きいのが特徴です。

球節の機能

「繋の起ち」に関係する球節の機能について触れてみます。「形態は機能に従う」という言葉があります。つまり形をよく観察すれば、その働きが解るという意味ですが、馬の体にもその言葉が当てはまる構造が少なくありません。馬の肢を横から見ると球節から蹄までが地面に対して45°程度の角度がついていること、また球節の後ろにある種子骨が2個存在していることは、まさに「形態は機能に従う」という言葉が当てはまります。馬は肉食動物から逃げることで生き残ってきた進化の歴史が示すとおり、ストライドを伸ばすために中指だけを長くし、一本指で走るという特異な骨格を獲得してきました。そのなかで、全力疾走した際に1本の肢にかかる1トンともいわれている衝撃を吸収するクッションの役割を担うために球節には角度がついていると考えられています。また、球節の後方にある種子骨は、球節の過度な沈下を防ぐ役割を果たしている腱や靭帯が球節後方を通過する際に生じる摩擦を緩和する働き、および種子骨が圧力の低い方向に僅かに移動することによって、球節の沈下時に生じる衝撃を直接腱や靭帯に伝えることなく、その衝撃を軽減する働きがあります。また、球節の形状が示すように、馬は速く走るために関節の内外への自由度を犠牲にして、前後方向の屈伸動作による衝撃を吸収させるように進化してきました。しかし、予期せぬ左右方向の衝撃を少しでも緩和するために種子骨は内外に2個並んで存在しています。このように球節の形状および種子骨の数には進化のための理由が存在しています。

球節の角度を保ち、さらに過伸展を防ぐ構造は「懸垂器官(Suspensory Apparatus)」と呼ばれており、主に繋靭帯、近位種子骨(球節の後方にある種子骨)および種子骨靭帯により構成され、浅屈腱と深屈腱もその働きの一端を担っています。これらの腱や靭帯が「ハンモック」のように球節の角度を維持しています。

当歳馬の「繋の起ち」

前述の調査において、特に2ヶ月齢までは成馬と異なり、繋靭帯の方が浅屈腱より横断面積が1.3倍程度も大きいという結果は、成馬と異なり球節後面をサポートする懸垂器官としての繋靭帯の役割が成馬のそれよりも大きいことを意味しているように推測されます。また、出生時には成馬の体重の約10%であること、および筋肉の発達は生後2ヶ月齢以降から盛んになるという報告(図2)からも、新生子は体重を軽量化するために筋肉を発達させず、さらに未発達な筋肉を補うために、強靭な結合組織で構成され、体重負荷という張力によって伸展および収縮するエネルギー効率の良い靭帯が担う役割を成馬よりも高めていることが推察されます。これらのことから、新生子は球節の動きを機能させるために、エネルギー効率に優れている繋靭帯が担う役割を成馬よりも高めているように思われます。3ヶ月齢までの子馬に種子骨々折が多く認められるという報告があるのも、繋靭帯と結合している種子骨にもストレスがかかりやすいためであると考えられます。

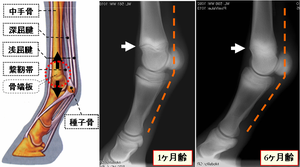

それではなぜ「繋の起ち」が起こるのでしょうか?新生子が初めて起立した時には、初めて重力という負荷を支えるために、ほとんどが球節の過伸展した「繋がゆるい(ねている)」状態ですが、体重の負荷が繋靭帯にかかることによって、球節を牽引するように機能し始め、球節の過伸展を防ぎます。その後、繋靭帯は子馬の体重を支えるには十分すぎるほどの牽引力を獲得するために、「繋が起つ」状態へとなっていくのでしょう。「繋が起つ」状態に先立って、軽度の腕膝(腕節がカブッた状態)が認められることも少なくありませんが、おそらくこの状態は体重を支える負荷によって腱や靭帯の緊張が増加している状態であり、その後に「繋が起つ」状態へと向かっていくことが多いように思われます。自然界では「繋が臥している」状態では疾走することはできないので、球節を機能させるために繋靭帯が担う役割を高め、効率的に体重を支え、外敵から身を守るために疾走できるように進化してきた結果、4ヶ月齢頃までは「繋が起つ」状態になりやすいのではないかと推察されます。一方、体重が200kgを超える頃から「繋の起ち」が徐々に治まるようにも見受けられますが、これは体重の増加によって、重力と繋靭帯の強度とのバランスが適切な状態に近づいているためだと考えられます。また、「繋が起ち」やすい4ヶ月齢頃までは、ちょうど管骨遠位(球節部)の骨端板が成長する時期、すなわち球節部の骨端炎が起こりやすい時期と一致しているという点に着目し、「形態は機能に従う」という言葉を当てはめてみると、子馬は自ら成長するために、生理的に「繋を起てて」、骨端板にストレスがかからないようにしているのではないかとさえ考えられます(図5)。一方、「繋を起てる」ことによって蹄尖への体重を支える負荷が高まってしまい、蹄尖部が虚血状態に陥りやすくなる結果、この時期にはクラブフットも発症しやすいのではないかとも考えられます。これらの推測は、「自然現象には必ず理由が存在する」という前提にたったものです。筋肉の発達が盛んになる前の2~3ヶ月齢までの子馬は、体重こそ軽いものの骨や靭帯にかかる負担は成馬以上であると考えられるので、この時期の子馬の肢勢の変化や歩様の違和には注意を払わなければなりません。

図5.1ヶ月齢と6ヶ月齢時のX線画像による繋ぎの角度の比較。骨端板が成長している1ヶ月齢では「繋ぎが起ち」、骨端板が閉鎖した6ヶ月齢では「繋の起ち」が治まっています。

図5.1ヶ月齢と6ヶ月齢時のX線画像による繋ぎの角度の比較。骨端板が成長している1ヶ月齢では「繋ぎが起ち」、骨端板が閉鎖した6ヶ月齢では「繋の起ち」が治まっています。

(日高育成牧場 専門役 頃末 憲治)

コメント