装蹄師の養成について2

ちょうど1年前、この馬事通信で、『装蹄師になるためにはどうしたら良いのか?』についてお話させていただきました。今回はその続編ということでお話させていただきたいと思います。まず前回のお話を少し振り返ります。

現在、装蹄師になるためには、栃木県宇都宮市にある装蹄教育センターにて1年間、全寮制のもと、専門的な知識と技術を学び、装蹄師認定試験(2級認定試験)に合格して装蹄師の資格(※1)を習得する必要があります。募集定員は16名。まずはこの講習会に入講することが条件です。この認定講習会での講習内容については前回、お話させていただきましたので、今回は卒業後の進路についてお話させていただきます。

認定講習会や認定試験を無事通過し、晴れてスタートラインに立った後は、競走馬・乗馬・生産地のいずれかの世界で働くことになります。ここでは、生産地を進路に選んだ場合を例に、その仕事内容を紹介させていただきます。

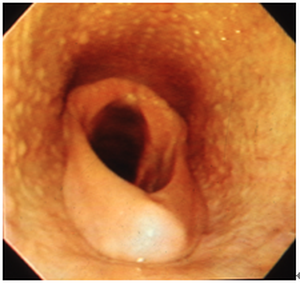

装蹄師の仕事は、伸びたヒヅメを切って蹄鉄を装着することだけではありません。

生産地では主に、育成馬、繁殖牝馬、子馬の肢元のケアをすることとなります。

育成馬では馴致を開始し、調教が進んでくると肢元にも様々な変化が起きます。馬が産まれて初めて蹄鉄を装着するのも、ほとんどがこの段階です。繁殖牝馬も運動をしないからと、肢元のケアを疎かにすると、産まれてくる子馬にも大きな悪影響を与えます。繁殖牝馬は子馬を作る道具ではありませんからね・・・。子馬はヒヅメの伸びがとても早く、肢の成長も早いため、少しでもヒヅメのバランスが崩れると肢が曲がってしまう(肢軸異常)こともあります。つまり、生産地の装蹄師は、牧場の馬管理者や獣医師と連携を取りながら、これら一つ一つの問題に的確に対応しているのです。もちろん競走馬や、乗馬の装蹄師も生産地の装蹄師同様、様々な問題を解決しているのです。装蹄の仕事は奥が深いのです!!

以前もお話したとおり、この装蹄師という資格を取得しても、すぐにプロとして仕事を依頼されることは皆無です。しかし将来、多くの経験を積み、様々な馬の肢元をケアできるようになった頃には、多くの喜びを味わうことが出来るに違いありません。

いかがでしょう?装蹄教育センターで1年間、しっかり基本的な知識と技術を学び、一緒に競馬サークルを盛り上げ、強い馬づくりに参加しようじゃありませんか!

もし、少しでも興味をお持ちの方は、日本装削蹄協会のホームページを検索してみてください。ブログや公式フェイスブックで1年間の講習会の様子もわかりますし、入講に関わる情報入手や資料請求などもできます。さらに装蹄教育センターでは装蹄の一部工程や蹄鉄造りや、講習中のカリキュラム内容を体験できる『オープンキャンパス』や馬管理者・ライダーの方に、蹄の管理方法を学んでいただく『フットケアセミナー』なども行われています。

もちろん、これら以外に個人的に講習会の見学もできます。

馬が好き、競馬が好き、馬にかかわる仕事につきたい人、それ以外でも理由はなんでも構いません。ぜひ一度、体験してみませんか?? 同じ装蹄師として、夢を追う仲間が増えるのを心からお待ちしています。

(※1)2級認定資格を取得後4年以上経過したら1級試験の試験を、さらに1級取得後9年以上経過したら指導級の試験をそれぞれ受験できます。その昇格試験に合格すると上級の資格に昇給します。

※来年度に関しては定員に満たないため、H30年1月16日(火)に2次試験を行います。

出願受付 H29年12月17日(日)まで

受験資格 H30年4月1日の時点で満18歳以上の者

日高育成牧場 専門役 竹田和正