乳酸を利用した育成トレーニングの評価 ②

今回は、育成馬における血中乳酸値の応用方法を紹介します。

乳酸値の測定方法

筋肉内で産生された乳酸は“モノカルボン酸輸送担体”の作用により血流に入るので、血液中の乳酸値を測定すれば筋肉でどれぐらい乳酸が産生されたかを評価することができます。測定には専用の機器が必要で、以前は100万円以上する高価なものでしたが、近年は比較的安価でポータブルな機器が利用されています(写真1)。この機器は、毎回センサーチップを交換する必要がありますが、先端にわずかな血液を付着すれば10数秒で乳酸値を測定できるので、調教現場でも利用できる便利なものです。このような乳酸測定器は、現在多くのスポーツ現場や競走馬調教で利用されています。

写真1 乳酸測定器と測定方法

A:ポータブル乳酸測定器(アークレイ社製・ラクテートプロ2)とセンサーチップ、B:走行直後の採血、C:チップの先端にわずかな血液を付着するだけで測定可能(Aの機器では0.01ml)。

血中乳酸値の評価法-運動負荷

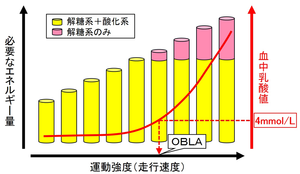

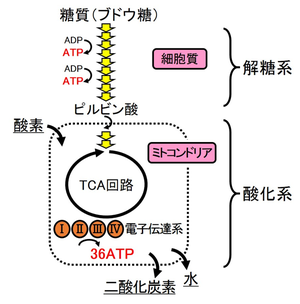

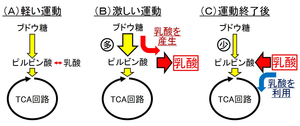

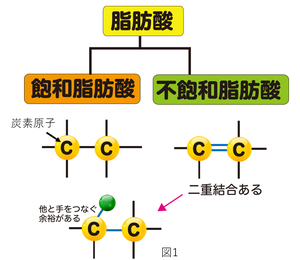

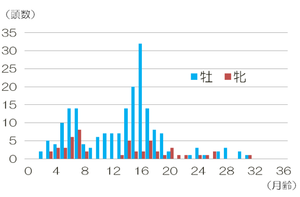

前回紹介したように糖質のエネルギー代謝には解糖系と酸化系があり、運動強度が弱いと両者がバランスよく働き、乳酸はほとんど産生されません。しかし、運動強度が強くなると解糖系の方が多く働いて乳酸が産生され、血中乳酸値が上昇します(図1)。この上昇は運動強度に応じて大きくなるため、乳酸値を見れば馬にどれくらい負荷をかけることができたかを評価することができます。ここで一つの基準となるのが“乳酸蓄積開始点(OBLA)”です。OBLAは血中乳酸値が4mmol/Lになる運動強度を表しており、この辺りから血中乳酸値が上昇し始めることから、人や馬で無酸素性運動の基準強度として利用されています。

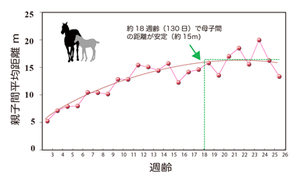

図1 調教時の運動強度と必要なエネルギー量・血中乳酸値との関係

運動強度に比例して必要なエネルギー量が増加し、ある強度以上になると血中乳酸値が上昇する。OBLAは乳酸が上昇し始める運動強度を表している。血中乳酸値の評価法-運動能力

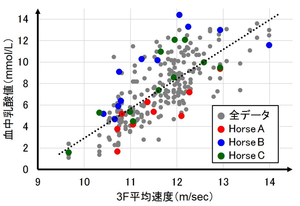

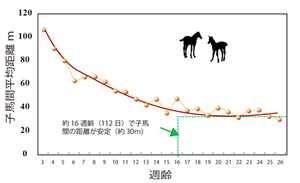

次に、JRA育成馬で測定したデータから運動能力の評価法を考えてみましょう。図2は、屋内1000m坂路調教後に測定した血中乳酸値と3ハロンの平均速度との関係を示しています。この図を見ると、概ね速度に比例して乳酸値が上昇していることがわかります。この関係を利用して標準直線(回帰直線)を引き、それを基準に評価することで乳酸が産生されやすいかどうか、つまり馬の有酸素性運動能力が高いか低いかを評価することができます。図2を見ると、Horse Aはほとんどの点が直線より下、Horse Bは逆に直線より上にあり、Horse Cは多少ばらつきがあるものの直線近くにあることが分かります。これらのデータから、Horse Aは有酸素性運動能力が高いため乳酸の産生が少なく、Horse C-Horse Bの順に能力が低いと評価できます。このように、乳酸値と速度との関係から得られた標準直線を利用することで、育成馬の有酸素性運動能力を評価することができます。

図2 屋内1000m坂路走行後の血中乳酸値と走行速度との関係

JRA育成馬で坂路走行1~2分後に採血を行い、ラクテートプロ2で乳酸値を測定。

血中乳酸値で競走能力を評価できるのか?

有酸素性運動能力は競走馬にとって重要な能力の一つであるため、血中乳酸値は競走能力の一部を反映していると言えます。一方、図2のHorse A-CはすべてJRA2歳戦の勝馬で、Horse Aのような乳酸値が低い馬が勝ち上がるのは理解できますが、Horse Bのような乳酸値が高い馬が勝つことができたのはなぜでしょうか?それには、馬の体質が関係していると考えられます。Horse Aはスマートな馬でしたが、Horse Bはがっちりした体格をしていました。筋肉量が多いと瞬発力には優れているものの、多くの乳酸が産生されやすいため、長距離よりは短距離向きだと考えられます。実際、Horse Aは1800m戦、Horse Bは1000m戦で勝利しており、Horse Cがその中間1400m戦の勝ち馬であることもこの考えを証明しています。これらのことから、血中乳酸値は馬の有酸素性運動能力だけではなく、距離適性とも関連があるのかもしれません。また、育成馬の場合はその後の成長が競走能力に影響を与えるので、その点も考慮する必要があるでしょう。

乳酸値の測定で注意すべきこと

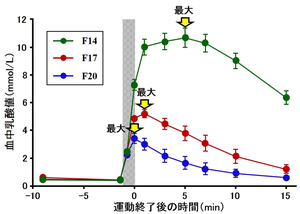

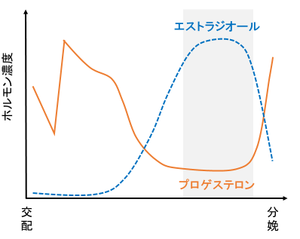

乳酸値は便利な運動指標ですが、測定時に注意すべき点がいくつかあります。その一つが調教メニューです。調教馬場や距離が変われば筋肉への負荷が変わるので血中乳酸値が変わり、ウォームアップもエネルギー代謝に影響を与えるため値が変動する可能性があります。したがって、乳酸値を利用する場合は基本的に同じ馬場・同じパターンで調教することが重要です。もう一つは採血のタイミングです。図3はトレッドミル上で1000m走を行ったときの血中乳酸値の変化を表しています。乳酸値が10mmol/Lを超える運動を行った場合は5分後まで高値で維持されますが、3~6mmol/Lの場合は1分以内に最大値になり10分後には最大値の1/2以下まで低下します。したがって、この影響を小さくするためには、調教終了後できるだけ早く毎回同じタイミングで採血することが重要です。また、採血管を利用する場合は、採血管内での糖質代謝を防ぐためフッ化ナトリウム入り採血管の使用をお勧めします。

図3 調教後の血中乳酸値の変化

サラブレッド実験馬を用い、傾斜7%のトレッドミルにおいて3段階の速度で1000m走(網掛け部)を実施し、その後の15分間常歩運動を行った。

最後に

乳酸は、採血が必要で注意事項が多いことから難しそうに感じますが、坂路調教など一定距離の調教時に利用すれば非常に便利な指標です。興味がある育成関係者は、一度乳酸測定にチャレンジしてはいかがでしょうか?乳酸のことをより詳しく知りたい方は、東京大学・八田秀雄教授の著書で勉強されることをお勧めします。

日高育成牧場・生産育成研究室 室長 羽田哲朗(現・美浦トレーニングセンター 主任臨床獣医役)