モンゴル在来馬の調教中心拍数について ②

前回に引き続き、モンゴル在来馬についてご紹介いたします。今回は、その調教内容と測定した心拍数データについてです。

モンゴル競走馬の調教中心拍数

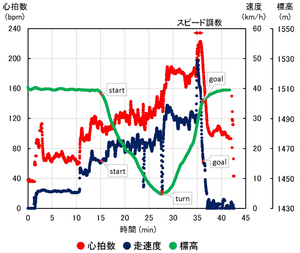

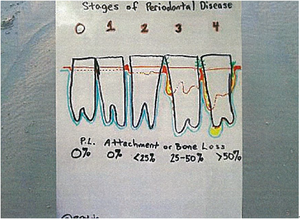

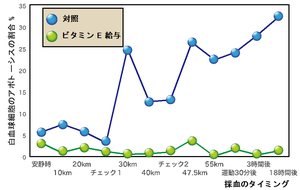

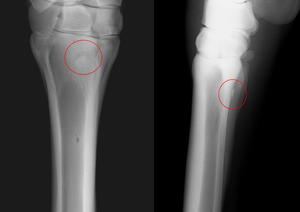

前回紹介したように、モンゴル競馬はトラックではなく草原の中で行われるレースなので、調教も草原で行います。今回初めてモンゴル競走馬の調教を見学させていただきましたが、私からすれば何もない場所を闇雲に走っているように見えましたが、Davaakhoo調教師いわく草原内にいくつかの調教コースが存在し、レース日程に合わせて調教メニューを決めているそうです。図1はその調教データの1例で、この馬の場合、片道5kmのコースを往復して調教を実施し、前半の下り区間は遅めのキャンター、後半上り区間で速度を上げ最後の700mでスピード調教を実施していました。スピード区間の傾斜は約2%、最高時速は約50km/hでした。

図1 モンゴル競走馬における調教中心拍数および走行速度変化の一例

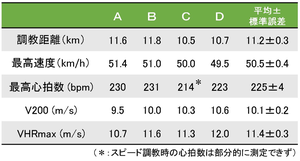

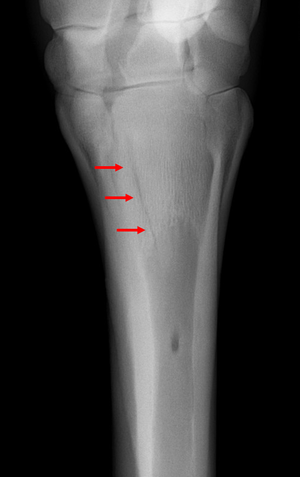

同じパターンで調教を行った4頭について、測定データを表2にまとめました。どの馬も約11km調教を行ったにもかかわらず、最後のスピード区間は50km/h前後で走っており、モンゴル在来馬は小さな体でもスピードとスタミナを両方持ち合わせていることがわかりました。また、最高心拍数は平均225bpm、走行中の心拍数と速度との関係から算出した指標V200とVHRmaxは10.1m/sおよび11.4m/sでした。

モンゴル競走馬とサラブレッド競走馬との比較

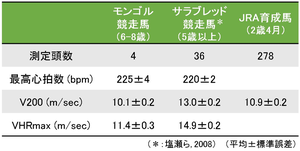

モンゴル競走馬の心拍データについて、日本で測定したサラブレッド競走馬のデータと比較してみましょう。モンゴル競走馬の最高心拍数は、同世代のサラブレッドよりもやや高い値を示しました。一般的に小型の動物の方が心拍数が高いので、この差は体のサイズの違いが影響しているのかもしれません。次に、心肺機能の指標であるV200とVHRmaxですが、モンゴル馬では現役のサラブレッド競走馬よりも低値を示しました。5歳以上のサラブレッド競走馬は競馬という生存競争を勝ち残ってきた比較的優秀な馬たちなので当然の結果だとは思います。一方、日高・宮崎育成牧場で測定したデビュー前のサラブレッド育成馬と比較すると、モンゴル競走馬の方がやや低いものの大きな差は見られませんでした。これは、モンゴル競走馬はポニーのような小さい体であるにもかかわらず高い運動能力を有していることを示唆しています。また今回は示していませんが、運動後の回復期の心拍数を解析した結果、今回調査した全てのモンゴル馬において調教後2分から5分で心拍数が100bpmを切り、強調教を実施したにもかかわらず心拍数の回復が早いことがわかりました。これらのデータも、モンゴル競走馬が高い心肺能力を有していることを示しています。

表2 モンゴル競走馬とサラブレッド競走馬との運動生理学的指標の比較

再びモンゴルへ

昨年に引き続き、本年度も国際協力機構(JICA)からの依頼でモンゴル競走馬の心拍数測定のためモンゴルへ行ってきました。今回は、ナーダムレースに向けて実施された約15kmの模擬レースで心拍数を測定することができました。まだデータを公表することはできないのですが、スタート直後からほぼ最高速度(約50km/h)で走行し、徐々に速度が落ちてゴール地点では30-35km/hまで低下していました。一方、心拍数はスタート直後から200bpmを超え、模擬レース中は常に高値で維持されていました。本番のナーダムでは毎年レース中に数頭突然死する馬がいるそうなので、モンゴル競馬は馬の心肺機能に大きな負荷をかける過酷なレースだと感じました。

最後に

ナーダムに代表されるモンゴル競馬は世界的にも有名ですが、これまで運動生理学的報告はほとんどなく、心拍数を調査した研究はありませんでした。今回の調査で初めてモンゴル競走馬の調教中心拍数を調査することができ、非常に貴重な経験ができたと感じています。今後も調査を継続しモンゴル競走馬の運動能力の一端を明らかにすることで、モンゴル競馬の発展に寄与できれば幸いです。その際は、改めて本誌でご紹介させていただきますので、お楽しみに。

日高育成牧場生産育成研究室 室長 羽田哲朗(現・美浦トレーニングセンター 主任臨床獣医役)