哺乳期子馬のクリープフィード

はじめに

子馬が生まれて初めて摂取する食餌は母乳であると同時に、母乳は唯一の栄養源でもあります。やがて、子馬は母馬を真似て放牧草や乾草を食べるようになりますが、哺乳期の子馬の消化器官や腸内細菌は、まだ粗飼料を栄養源として利用できません。競走馬として育種改良されてきたサラブレッドの哺乳期子馬に対しては、生来供給される母乳や粗飼料以外にも必要な栄養を確実に給与することが望まれます。

クリープフィードとは?

哺乳期の子馬だけが食べられる方法で与える飼葉を“クリープフィード”と呼びますが、これは飼葉の中身を示すのではなく給与の目的を示す言葉です。例えば、同じ燕麦でも子馬だけが食べられる方法で給与すれば、その燕麦はクリープフィードであると言えます。一般的なクリープフィードは、子馬だけが這ってくぐり抜けられる高さの柵や壁の向こう側に置かれることから、“這う”(creep)が語源とされています(図1)。

図1 クリープフィードの語源は、英語の“這う”(creep)であると言われている。

哺乳期の子馬にクリープフィードを与える必要性

哺乳期の子馬にクリープフィードを給与する目的は、母乳や牧草のみでは不足する栄養素を補い、子馬が離乳後の固形飼料に馴れさせることにあります。

一般に動物は、摂取するエネルギーが不足している場合に食欲を示します。したがって、哺乳期の子馬はエネルギーの需要に応じて母乳や牧草を自発的に摂取できます。しかし、動物は塩分以外のミネラルおよびビタミンの不足に対してはこの摂取欲求が無いものと考えられています。例えば、ある子馬の体内のカルシウムが不足していたとしても、特にその子馬が放牧草の中からカルシウムを多く含むクローバーを優先的に食べるようなことはありません。一方で、母乳中のミネラルやビタミン濃度は分娩後から徐々に減少しており、子馬が牧草からこれら不足するミネラルやビタミンを摂取できているかどうかは分からないということになります。ここでクリープフィードの出番となるわけですが、このクリープフィードは通常の飼葉のようにエネルギーを給与するのではなく、ミネラルやビタミンを補うことを目的として給与されます。

母乳および牧草からのミネラル摂取

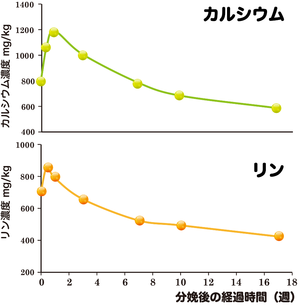

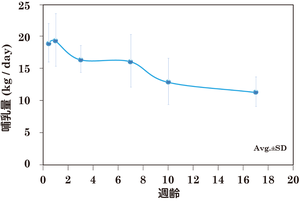

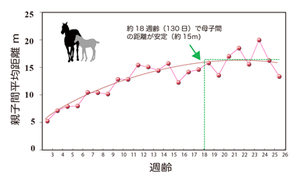

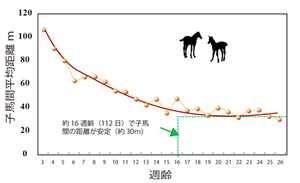

カルシウムとリンは、どちらも骨の発育にとって重要なミネラルですが、前述のとおり母乳中の両者の濃度は分娩後の時間経過とともに減少していきます(図2)。一方、軟骨形成に重要な亜鉛と銅の母乳中の濃度は初乳を除いて大きく変化しません。しかし、子馬の母乳摂取量は成長に伴って減少するため(図3)、子馬が摂取する両者の絶対量も徐々に減少することとなります。

これとは逆に、子馬における放牧草の摂取量は増加しますが、放牧草は優良なミネラル供給源である一方、その含量は草種、土壌および時期など様々な要因に影響されるため、安定した供給源とは言えません。銅と亜鉛の摂取不足は、骨軟骨症(OCD)など成長期における骨疾患の発症に繋がりますから、決して軽視することはできない問題です。

図2 分娩後からの母乳中カルシウムおよびリン濃度の変化

分娩3日~1週後をピークに母乳中カルシウムおよびリン濃度は経時的に減少する。

図3 出生後からの子馬の哺乳量の変化

1週齢をピークに哺乳量は子馬の成長とともに減少する。

養分要求量を満たすためのミネラルの給与

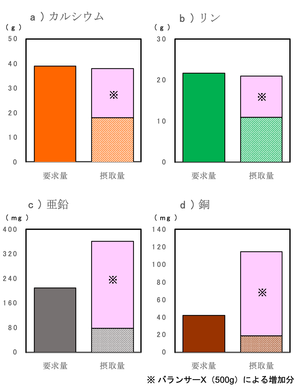

養分要求量とは、馬が健康かつ最低限のパフォーマンスを維持するための栄養摂取の基準量です。全米研究評議会(NRC)が刊行した『馬養分要求量』(我々はこの冊子もNRCと呼んでいますが)には、4ヵ月齢の若馬のカルシウム、リン、亜鉛および銅の養分要求量が記載されていますが、母乳および牧草由来の摂取量と比較してみるとNRCの要求量を下回っていることがわかります(図4)。このような場合、クリープフィードからこれらのミネラルを補充してやる必要がでてくるわけです。

近年、バランサーと呼ばれる飼料が多くの牧場で利用されるようになってきました。バランサーは、炭水化物や脂肪などのエネルギーの基質を供給するのではなく、アミノ酸、ビタミンおよびミネラルを高濃度に含んだ飼料です。例えば、図4で示す4ヵ月齢の若馬におけるカルシウム、リン、銅および亜鉛の要求量に対する不足については、表1のバランサー500gを給与することにより解消できます(図5)。これらのミネラルの要求量は2ヵ月齢頃から母乳および牧草からのみの摂取では不足するため、この時期からクリープフィードを開始することが推奨されます。

図4 4ヵ月齢(哺乳期)子馬のミネラル要求量と摂取量の比較

NRC(2007年版)における4ヵ月齢子馬のa)カルシウム、b)リン、c)亜鉛およびd) 銅の要求量と母乳および放牧草由来の各ミネラル摂取量を比較したところ、全てのミネラルにおいて摂取量が要求量を下回っていた。

図5 4ヵ月齢(哺乳期)子馬にクリープフィードを給与したときのミネラル要求量と摂取量の比較

4ヵ月齢子馬にクリープフィードとして表1のバランサーXを500g給与したところ、a)カルシウム、b)リン、c)亜鉛およびd) 銅の摂取量は要求量を概ね満たした。

さいごに

クリープフィードには、離乳後を見据えて予め固形飼料に馴らしておくという目的もありますが、子馬によってはなかなかクリープフィードを食べてくれないこともあります。このような場合は、手で少量ずつ子馬の口に運んでやったり、母馬と同じ飼葉桶から一緒に食べさせる方法が効果的です。

日高育成牧場 生産育成研究室 主任研究役 松井 朗