若馬の昼夜放牧管理について:その1

はじめに

サラブレッドは約2世紀に渡る歴史の中で、速く走るための育種改良が行われてきました。したがって、血統的に優れた馬の子孫は走る確率は高く、競走馬の生産において交配理論が重要であるのは否めない事実です。一方、国内の生産現場においては、イギリスやアイルランド、フランス、アメリカ、カナダなどの競馬先進国から競走馬の生産・育成技術を導入し、飼養管理技術の向上を図ることで、競走馬の質が大きく向上してきました。この飼養管理技術の向上による競走馬の資質の向上とは、サラブレッドが本来持っている遺伝的な潜在能力を環境要因により上手く引き出した結果であると云っても過言ではありません。競走馬の生産において、誕生から競走馬としてデビューするまでの育成期における飼養管理や馴致、調教などの重要性が益々見直されるようになってきているのが現状です。

そこで今回は、育成期の若馬の健全な発育に最も重要である放牧管理の中で、最近、多くの牧場で行われるようになってきた昼夜放牧について検討して行きたいと思います。

放牧の重要性

競走馬の一生の中で、最も馬体の成長が著しい時期は、誕生からブレーキングの行われる1歳の秋までの初期から中期育成の時期となります。この時期の若馬にとって大事なことは、大きく分けて、ブレーキングや調教(後期育成)に繋がる「基本的な馴致」と「健康な体づくり」となります。ここでは「健康な体づくり」について話を進めていきたいと思います。

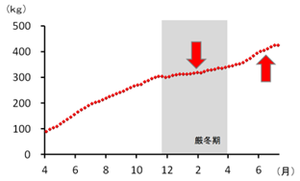

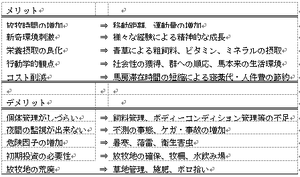

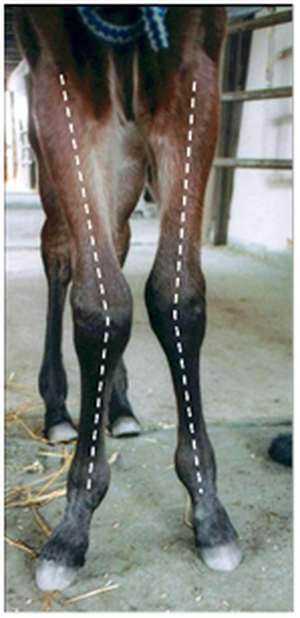

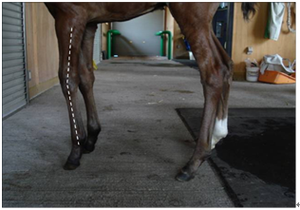

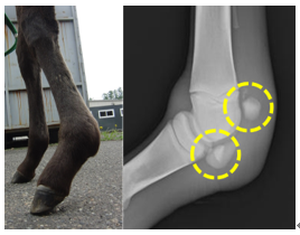

若馬の「健康な体づくり」とは、具体的に云うと、腱靭帯・骨・筋肉・心肺機能・神経、内分泌・免疫などの健全な発育を促すこととなります。この健全な発育に欠かすことのできない要因の1つが放牧となるのです。サラブレッドの子馬は、早ければ生まれた翌日から母親と伴に放牧が開始されます。放牧時に行う自発的な運動は筋肉や骨、心肺機能の発育にとって重要な役割を果たすことが知られています。また、放牧地に生えている牧草は発育に重要な栄養素を提供してくれる飼料であり、天気の良い日には寝たりリラックスしたりできる休息場所でもあるのです。さらに、同年代の若馬と同じ放牧地に放牧されることにより、競走馬として必要不可欠な群れへの順応性の確立にも役立つと思われます(写真1)。

写真1 放牧地は「運動」、「栄養補給」、「休息」、「社会性」を提供してくれる場所となる

写真1 放牧地は「運動」、「栄養補給」、「休息」、「社会性」を提供してくれる場所となる

放牧の馬体に及ぼす効果

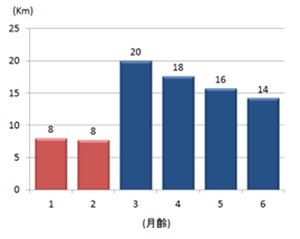

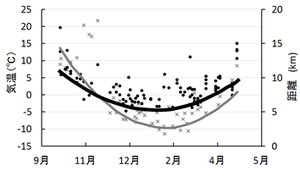

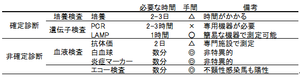

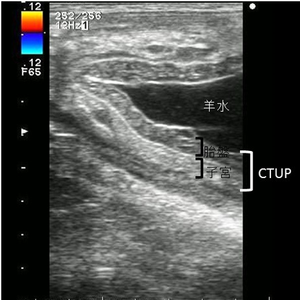

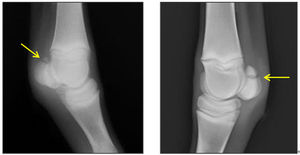

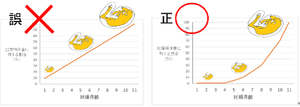

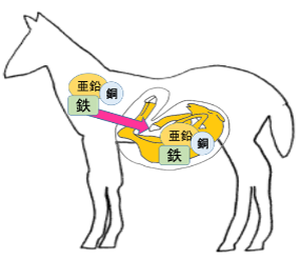

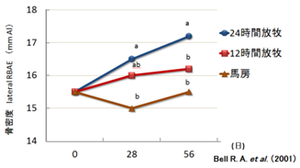

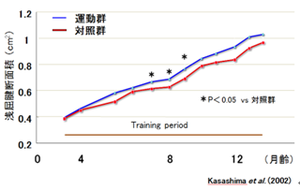

骨の発育にはカルシウムを多く摂取するだけでは十分ではありません。適度な運動をすることにより骨芽細胞が活発化し、骨形成のための効率良いカルシウムの利用が行なわれます。若馬において放牧時間が長い程、骨密度が増加するとの報告もあります(図1)。さらに、実験的に当歳馬に毎日トレッドミルによる常歩運動を加えると、小パドックで1日4時間のみ放牧されている馬に比べて腱の発育が早かったことが報告されています(図2)。これらのことから、放牧による運動は若馬の骨や腱の健全な発育にとって不可欠だと考えられます。

図1 放牧が骨密度に及ぼす影響 (Bell R. A. et al. 2001 改変)

図1 放牧が骨密度に及ぼす影響 (Bell R. A. et al. 2001 改変)

図2 子馬における浅屈腱横断面積の変化 (Kasashima et al. 2002 改変)

図2 子馬における浅屈腱横断面積の変化 (Kasashima et al. 2002 改変)

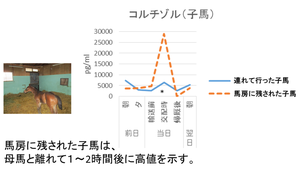

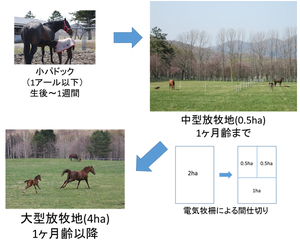

昼夜放牧

国内の生産地では、生後3ヶ月齢を過ぎると、母馬と一緒に昼夜放牧を行う子馬の姿が認められるようになります。放牧中の移動距離をGPSで測定すると、2ヶ月齢までの昼放牧を行っている期間は1日平均8kmであるのに対して、3ヵ月齢以降に昼夜放牧を開始すると、その移動距離は2倍以上に増加している様子が観察されました(図3)。また、1歳馬の昼夜放牧中の食草行動に関する報告では、16時から0時までの食草行動比率は82.7%と高く、夕方から夜間にかけての食草が活発なことが窺えます。群れの中で草原の草を1日中食べながら生活しているのが馬という動物の本来の姿であるとすると、放牧地にいることは馬にとって健康的であると思われます。成長期の若馬にとっても、運動と栄養、精神面や社会性の獲得など様々な観点から昼夜放牧の有効性が注目されているのです。

JRA日高育成牧場 生産育成研究室

研究役 佐藤文夫