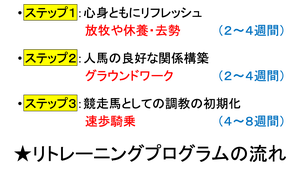

飼養管理が馬の行動に及ぼす影響

いきなりですが、馬の飼養管理がその行動にまで影響を及ぼすということはご存知でしょうか? 馬は“不断食の動物”と呼ばれるように、1日24時間のうち14-16時間を採食に費やすのが生来の習性です。しかし、こうした馬の生来の生活リズムも家畜化されたことによって、管理する側であるヒトの影響を大きく受けることになります。このヒトの影響を受けた生活リズムと生来のものとのズレが大きいと、 “異常行動”が発現することになります。

さく癖について

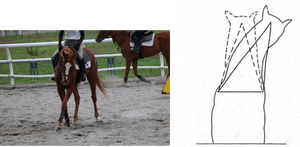

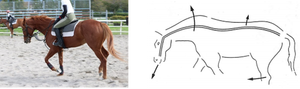

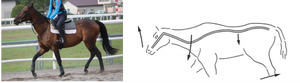

さく癖とは馬が前歯を柵などの固定物に引っ掛けて頭頸部を屈曲させ、独特のうねり声を出しながら食道に空気を吸い込む悪癖(図)のことを言い、前述の異常行動の一つに分類されます。日本では一律にさく癖と表現されることが多い口に関する悪癖も、欧米ではさらに細かく“crib-bite(クリッブ・バイト)”、“wind- sucking(ウインド・サッキング)”および” wood-chewing(ウッド・チューイング)”と使い分けられ、それぞれ別の動作を表しています。簡単にその違いを紹介すると、クリッブ・バイトは物を支点に空気を嚥下する動作、ウインド・サッキングは支点とする物を必要としない空気の嚥下動作、ウッド・チューイングは空気の嚥下はしないで単に物を齧る動作を指すという違いだそうです。

さく癖が悪癖とされる理由の一つに、疝痛の原因になりやすいことが挙げられます。その理由は未だ明らかにされていませんが、消化器官に大量の空気が入り込むことが関連していると考えられています。

(図)

さく癖とストレスとの関係

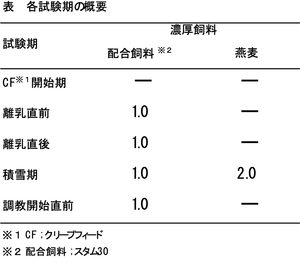

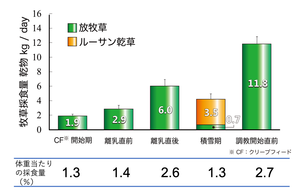

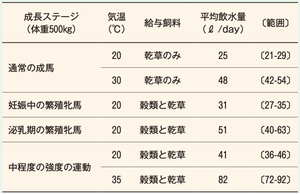

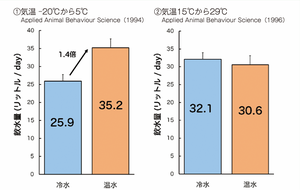

前述の通り、さく癖行動の発現は馬の家畜化と深く関係しています。欧米では繋養馬のうちさく癖のある馬は全体の4-6%とされていますが、野生馬での報告はほとんどありません(唯一、捕縛された野生馬にさく癖行動がみられたとの報告があります)。また、繋養馬のさく癖行動に関する報告を調べると、牧草の給与量が少ない場合にさく癖行動が発現しやすいとされています。一方で濃厚飼料の多給もさく癖の発現要因の一つと言われていますが、これも実は牧草の給与量が少ないことの裏返し(全体の飼料摂取量が同じとすると濃厚飼料摂取量の増加分だけ牧草摂取量が減ることになります)と考えられます。また、動物種による多少の差はありますが、全ての動物には空腹感を合図とする食欲以外に、摂食するという行為自体への欲求もあることが知られています。牧草は嚥下するのに時間を要しますが、その給与量が減ると採食時間も短縮されることとなり、食欲は満たされても摂食欲は満たされないという状態になります。分かりやすく例えると、生命維持に必要な栄養を点滴で投与しても、実際に食塊を歯で噛み潰したり嚥下で喉を通過させる刺激がないと、広義の食欲は満たされないということです。日中の大部分を採食に費やすことが馬にとっての“生来の習性”であることから、このような採食時間(摂食行為)が不十分であることへのストレスを解消する手段としてさく癖を覚えるのだとされています。

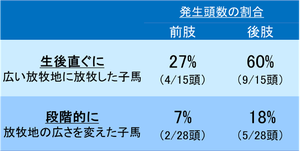

一方、子馬については離乳によるストレスがさく癖を始める契機の一つとなることが知られており、さらに離乳方法によってもその発現に差があることが分かっています。馬房から母馬を連れ出して子馬だけを残す離乳方法は、放牧地で親子を離す方法に比べて子馬がさく癖を発現する割合が多くなりますが、これは前者の子馬にとってのストレスがより大きいためと考えられています。また離乳直前に哺乳回数の多い子馬ほど離乳後にさく癖を発現する場合が多いことも報告されており、成馬の摂食行為とさく癖との関係同様、哺乳行為への欲求が満たされないストレスが子馬のさく癖の発現契機になっているものと考えられています。

もっとも、さく癖についてはご存知のように他の馬を真似て始めることもありますから、一概にストレスが発現契機であるとも言えないところです。

易消化性炭水化物が馬の行動に及ぼす影響

一方、摂取する飼料の違いが馬の行動にどのような影響を及ぼすかについて調べられた研究も多くみられ、そのほとんどは濃厚飼料に多く含まれるデンプンなどの消化しやすい炭水化物(易消化性炭水化物)を大量に摂取すると馬が興奮しやすくなるというものです。こうした理由で興奮しやすい馬に対しては、給与カロリーの総量を減らさずに濃厚飼料の一部を植物油や牧草に置き換えることで、馬が穏やかになるなどの効果が得られます。易消化性炭水化物が興奮作用を有することに関連し、そのような興奮作用を持たない植物油(脂肪)などは“クール・エナジー”(穏やかなエネルギー源)と呼ばれることもありますが、もちろんご存知の通り油に馬を穏やかにするような効果はなく、易消化炭水化物の摂取量を減らすことで馬本来の穏やかな気性が維持されるだけということになります。易消化性炭水化物が馬を興奮させる理由については未だ解明されていませんが、いくつかの仮説が唱えられています。易消化性炭水化物の摂取により脳の唯一のエネルギー源である血中グルコースが過度に上昇し、脳が覚醒されて感情が過敏になるのではないかという説や、易消化性炭水化物の摂取により消化器官(特に大腸内)のpHが下がることの不快感が馬をイラつかせて興奮させるという説などがその代表的なものです。

さいごに

本来であれば、野生の馬が決して感じることのないストレスを感じることや、口にする機会が少ない栄養への過剰摂取がさく癖のような馬の異常行動を発現させる契機となることがあります。これら異常行動は馬の健康を害するだけでなく、ハンドリングを難しくさせることにも繋がるため、管理する我々は馬の心と体にストレスを与えない飼養管理を目指さなければなりません。

日高育成牧場 主任研究役 松井 朗