上気道疾患その1

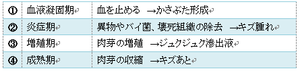

はじめに

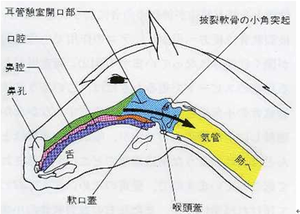

ご存知の方も多いと思いますが、ウマは口で呼吸することが出来ません。それはヒトと咽喉頭部の構造が異なっているからです。ヒトでは軟口蓋が短く喉頭蓋と接していないため、口腔と鼻腔のどちらからでも空気を取り込める形になっています。一方、ウマは軟口蓋の後縁が喉頭蓋に接しているため、物を飲み込むとき以外は常に鼻腔と口腔が隔てられています(図1)。そのため、通常は鼻からしか呼吸が出来ないことになります。

図1 咽喉頭部の解剖図

ヒトでは、安静時の1分間の呼吸数は12~18回、1回あたりの換気量(1回換気量)は0.45~0.5リットルです。ウマでは安静時の呼吸数はヒトとほぼ同じかやや少ない10~12回程度で、1回換気量は5~6リットルです。そのため、安静時でも1分間に50~60リットルの空気が肺に出入りしています。さらに全力疾走時には呼吸数はストライドと同じ1分間に120~150回になり、1回換気量も12~15リットルとなるため、1分間あたりでは、1,500~2,000リットルもの空気が肺に出入りしていることになります。

ヒトでもウマでも筋肉を動かすときには、エネルギーを必要とします。そのエネルギーを作り出すときには呼吸によって取り込まれた酸素を使うため、競走馬が全力疾走するときには非常に多くの酸素を取り込む必要があります。上気道に様々な疾患があった場合、十分な換気が行えず競走のパフォーマンスに悪影響を与えます。今回はその上気道の疾患についてご紹介します。

喉頭片麻痺(喘鳴症、のど鳴り)

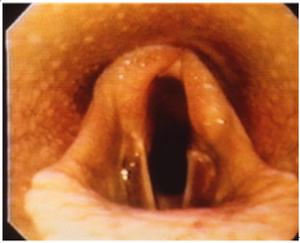

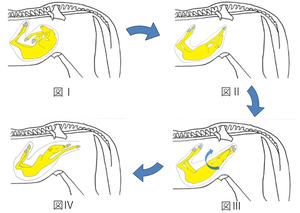

反回神経の異常が原因で、披裂軟骨の外転に必要な背側輪状披裂筋(CAD)と内転に必要な外側輪状披裂筋(CAL)に萎縮・変性が起こることで発症します(図2)。運動時に喘鳴音(ヒューヒューという高い音)が聞こえ、パフォーマンスが非常に低下するのが特徴です。さらに病状は進行性で、披裂軟骨の外転不全による部分的な上気道の閉塞が起こり、吸気性の呼吸困難に陥ることがあります。確定診断は安静時での内視鏡検査で行います。さらに最近では運動時内視鏡検査を実施し、より詳細な検査が行われています。治療として、喉頭形成術(Tie-back)と呼ばれる披裂軟骨を外転させ固定する外科手術を行います。さらに声帯切除術も合わせて実施することもあります。

図2 喉頭片麻痺

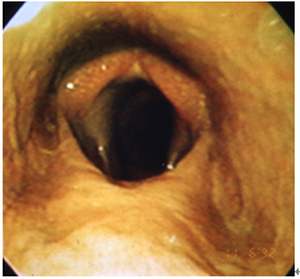

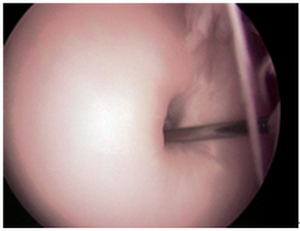

DDSP(軟口蓋背方変位)

軟口蓋が喉頭蓋の背方(上方)へ変位する疾病です(図3)。変位によって、一時的な閉塞が起こったり咽喉頭部での乱気流が作り出されたりするため、パフォーマンスが大きく低下します。調教時に「ゴロゴロ」という呼吸音が聞こえるのが特徴です。安静時の内視鏡検査では、喉頭蓋が薄い以外ではほとんど異常所見がみられないことが多いようです。多くは運動時に症状が出るため、運動時内視鏡検査によって診断を行います。また、舌縛りや8の字鼻革の使用により、症状が解消することがあります。さらに喉頭蓋が非常に薄い場合もDDSPを発症しやすくなりますが、年齢とともに喉頭蓋が成長して症状を見せなくなります。治療は軟口蓋をレーザーで焼絡する方法や、Tie-forwardと呼ばれる甲状軟骨を底舌骨へ縫合する方法があります。

図3 DDSP(軟口蓋背方変位)

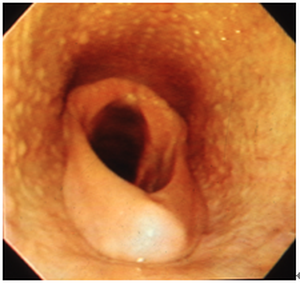

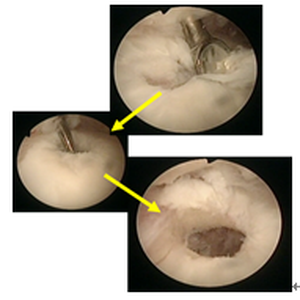

EE(喉頭蓋エントラップメント)

披裂喉頭蓋ヒダが喉頭蓋の背側(上方)を包み込む疾患です(図4)。この疾患は、軽症例ではほとんど問題を生じません。原因は先天的な喉頭蓋の形成不全と考えられています。治療は内視鏡下で先端の曲がったメスやレーザーを使用した切開術を実施します。

図4 EE(喉頭蓋エントラップメント)

おわりに

競走馬にとって喉頭片麻痺をはじめとした呼吸器の疾患は、最高のパフォーマンスを出すのに非常に密接に関わってきます。次回はこれら上部気道疾患に対する最近の検査方法についてご紹介します。

日高育成牧場業務課 水上寛健