交配誘発性子宮内膜炎

No.147 (2016年5月15日号)

日中は暖かく、放牧地の緑も鮮やかになり、放牧地で横たわる当歳馬の姿に心安らぐ季節になってまいりました。交配シーズンもピークを過ぎ、若干タイミングが遅れてしまいましたが、本稿では「交配誘発性子宮内膜炎」についてご紹介いたします。

子宮内膜炎

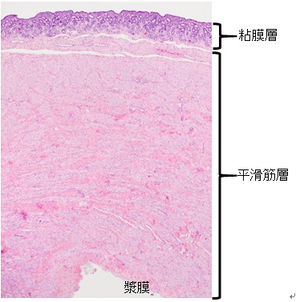

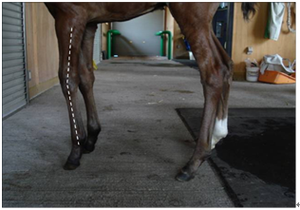

子宮は粘膜、筋層、漿膜からなる3層構造をしています(写真1)。この粘膜は内膜とも呼ばれ、発情期に浮腫を起こし、エコー検査で特徴的な所見を示す部位です。また、内視鏡検査時には直接観察できる部位ですので、生産者にとってはイメージしやすいことかと思います。子宮内膜炎とは、主に外陰部から病原微生物が進入し、感染することによって、子宮内膜に炎症が生じることを指します。

交配誘発性とは

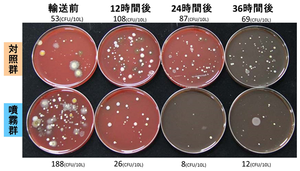

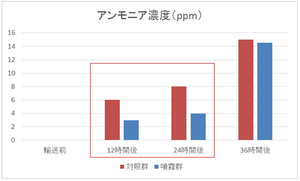

受胎に必須の交配が受胎を阻害しうる子宮内膜炎を起こすということについては、違和感を抱く方がいるかもしれません。その主な理由は交配時に異物が混入してしまうことです。種馬の陰茎は清潔に管理されていますが、交配時に多少混入することは避けられません。しかし、それ以上に注目されているのは精液自体の影響です。交配の際、子宮内には約80mlの精液が射精されます。この精液自身が牝馬にとっては異物であるため、子宮内から排除しようという生理反応が起きます。これが交配誘発性子宮内膜炎の正体です。従って、これは病気ではなく正常な自浄作用と言えます。通常は交配10-12時間後をピークに、24時間後までには炎症が収まるため、受胎性に影響はありません。

問題になるケース

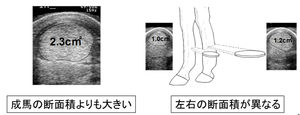

しかしながら、サラブレッドの中には炎症が持続することで受胎に影響を及ぼす例が10-15%あると報告されています。交配後の炎症が3日4日と続くと、子宮体からPGF2αの分泌が惹起され、妊娠維持に重要な黄体を退行させる、つまり受胎を阻害する要因となります。このように炎症が持続する馬の条件として、子宮平滑筋の収縮が乏しかったり、子宮が落ち込んでいたり(産歴の多い馬)といったことが知られていますが、臨床現場においてこれを明確に診断することは難しく、あまり一般的ではありません。簡単な診断は交配翌日のエコー検査で貯留液を確認することです。貯留液が認められる場合には、本疾病が生じていると考えられます。発情期には若干の粘液が認められるため、教科書的には深さ2cm以上の貯留液が炎症の指標とされます。

対処法

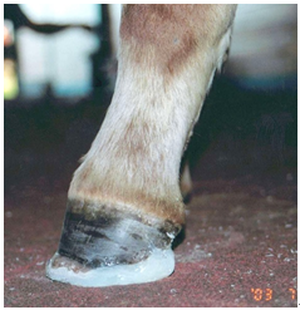

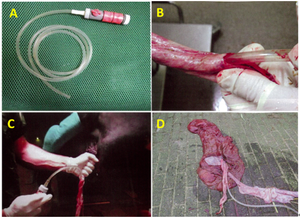

対処法の一つは交配翌日の子宮洗浄です。受精に必要な精液は交配2-4時間後には卵管に移動するとされており、実際交配4時間後に子宮洗浄を行っても受胎性は低下しないという研究報告があります。そのため、子宮洗浄を実施するタイミングは交配4-18時間後が推奨されます。もう1つの対処法はオキシトシンの投与です(写真2)。オキシトシンは子宮平滑筋を収縮させることで、貯留液の排出を促します。やはり交配4-6時間以降に投与することが推奨されます。子宮洗浄よりも簡便に行えますが、半減期(血液中で濃度が半減する時間)が7分と短く、子宮収縮作用は短時間に限られます。そのため、特に注意すべき馬に対しては4-6時間おきに複数回投与することが推奨されます。PGF2α製剤(いわゆるPG)はオキシトシンよりも子宮収縮作用が長く続くため、同様に用いられていますが、排卵後の黄体形成を阻害するという報告もありますので、注意が必要です。

いずれにしても交配翌日にエコー検査を受けることが肝要です。近年、排卵促進剤が普及したことで、排卵確認を省略するケースが散見されますが、本疾病の確認のためにも交配翌日のエコー検査を推奨いたします。交配自体が子宮内膜炎を誘発するという現象については近年広く認識されつつあります。全ての馬に対して処置が必要というわけではありませんが、該当する馬に対しては適切な処置が必要です。本稿が皆様の受胎率向上の一助になれば幸いです。 写真2

写真2

(JRA日高育成牧場 生産育成研究室 村瀬晴崇)

(写真1

(写真1

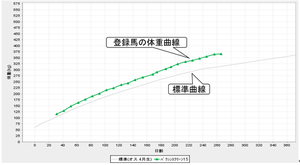

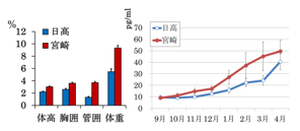

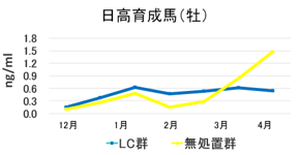

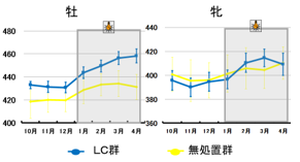

図4 LC法が除脂肪体重に及ぼす影響

図4 LC法が除脂肪体重に及ぼす影響 図5 LC法が毛艶に及ぼす影響

図5 LC法が毛艶に及ぼす影響