早期胚死滅とは?その原因と管理上の注意点

No.14 (2010年8月1日号)

早期胚死滅とは

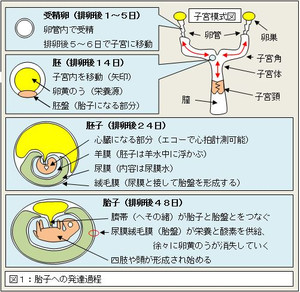

馬の生産をしている方々は、妊娠再鑑定の時に、胎子が消えてしまったという出来事に遭遇したことがあるかと思います。消えるという表現は、胚(胎子)が子宮内で死滅して吸収されることを示しており、これを専門用語として「早期胚死滅」(以下胚死滅)といいます。胚とは、馬では妊娠40日前までの着床前の胎子をさす用語として使われています。

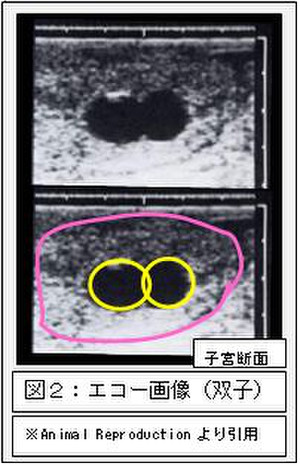

競走馬の生産では、限られた期間に効率よく交配・受胎させることが望まれます。交配から15日ほどで丸い胚が超音波診断装置の画面に映れば妊娠、映らなければ不受胎となるわけですが、一度妊娠しても、その後の再鑑定によって胚死滅がしばしば起こり、軽種馬生産上の問題となっています。

なぜ胚死滅が起こりやすいか?

馬は受精後最短で12日に初回妊娠鑑定が可能な動物であり、馬よりも妊娠期間が短い牛においては、受精後30日を過ぎてようやく妊娠鑑定が可能となります。馬の生産現場で行われている妊娠鑑定は、双子の妊娠に対処するための早期診断としての意義が大きく、初回の鑑定だけでは妊娠が成立したとは言えません。

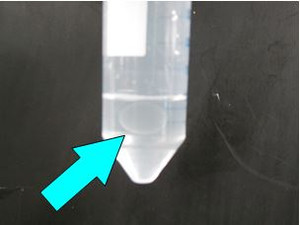

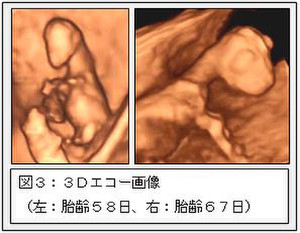

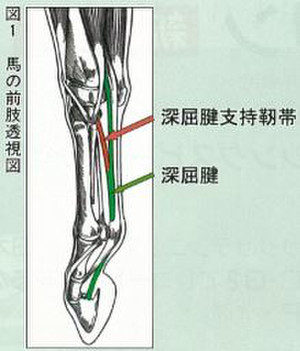

妊娠成立に必要な現象である「着床」という現象は、馬では受精後40日と遅いため、着床前の時期における胚の状態が不安定です。子宮を生理食塩水で洗浄すると、カプセルという硬い蛋白成分で囲まれた丸い透明な胚嚢が簡単に回収できます(写真1)。これに対して牛などの反芻類では、受精後17日頃にはすでに着床を開始し、胎盤が形成されることから、より安定な状態となります。馬で胚死滅が多いのは、初回妊娠鑑定の時期が早いにもかかわらず、まだ着床していないことが根本的な原因となります。

写真1)馬の子宮から回収された受精後13日の胚。透明な硬いカプセルによって囲まれており、子宮内を右へ左へと移動しやすい形状をしている

胚死滅は不受胎よりも厄介なことがある

交配後15日で妊娠鑑定を正確に実施できることは、限られた繁殖季節内に効率的に交配が繰り返しできることに結びつく馬繁殖管理の利点となっています。したがって不受胎であった場合は、発情の検査に切り替えて、適切な時期に再交配をするように努力します。

一方、一度受胎してその後胚死滅になった場合、繁殖牝馬は偽妊娠という状態が継続し、発情がその後6週間近く回帰しないことが報告されています。妊娠再鑑定を実施せずにいると、胚死滅に気がつくことができず、ひとシーズンを棒に振ってしまうこととなります。優れた飼養管理をしていても、胚死滅の発生はゼロにはならない事象であることから、超音波エコーを用いて最低3回の妊娠鑑定を行い、胚・胎子の状態を診断し、胚死滅が発見された際に速やかに対応することが重要と考えられます。

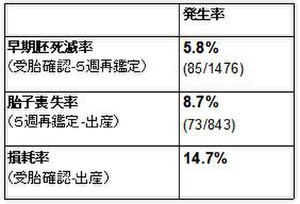

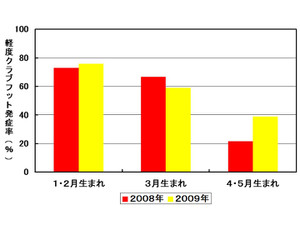

日高地方における胚死滅・流産の発生率

健康で丈夫な子馬を安定して生産することは、生産牧場にとって最大の願いですが、たとえ無事に受胎したとしても、子馬が健康に出生するまでに様々な問題が起こります。胚死滅に陥ることもあり、また何らかの理由により流産・死産となることもあります。このたび、生産地の関係団体(日高軽種馬農協、日高家畜保健衛生所、NOSAI日高)およびJRAが協力して行った、日高地方における繁殖牝馬の早期胚死滅や流産に関する調査研究の成果が、平成22年7月15日に静内で行われた「生産地における軽種馬の疾病に関するシンポジウム」で発表されました。約1500頭を調べた結果によれば、交配後5週以内で胚死滅と診断された馬は5.8%、さらに5週の妊娠鑑定で妊娠と診断された馬が分娩に至らなかった率(胎子喪失率)は8.7%であり、これらを算出すると初回妊娠鑑定で妊娠と診断された1000頭の繁殖馬のうち、147頭は分娩に至らないという驚くべき数字が明らかとなりました。軽種馬を生産する上で、妊娠期の損耗がいかに高率で起こるかが明確となりました。

胚死滅をどのように予防したらよいか?

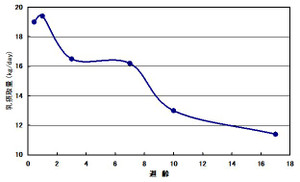

上述の研究では、胚死滅の原因として1)高齢、2)妊娠初回鑑定から再鑑定までのボディコンディションスコアの低下、3)分娩後初回発情での交配、の3つの点が胚死滅率を上昇させる原因であることを明らかにしました。年齢の要因はやむを得ないものとして、養分要求量に見合った適切な飼い葉を与えるとともに、分娩後初回発情での交配をできるだけ見送ることが推奨されます。また、予防だけではなく、胚死滅を早く見つけて対処するために、超音波エコーを用いた交配後5週での妊娠鑑定を行うことが有効となります。

(日高育成牧場 生産育成研究室長 南保 泰雄)