育成馬の胃潰瘍

No.25 (2011年2月1日号)

今回は、日高および宮崎育成牧場で育成し昨年売却したJRA育成馬に対して行った胃潰瘍に関する調査について紹介したいと思います。

馬の胃潰瘍について

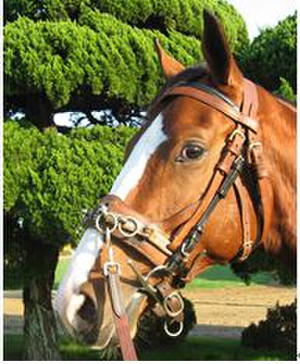

馬の胃はヒトとは異なり、ヒトの食道と胃が一緒になった構造をしています。ヒトの食道にあたる部位が「無腺部」、ヒトの胃にあたる部位が「腺部」で、その間にのこぎりの歯のような形をした「ヒダ状縁」という境目があります。「腺部」で作られた胃酸が「無線部」や「ヒダ状縁」の粘膜に傷害を与えることで潰瘍になると言われており、ヒトの「逆流性食道炎」に近い病態と言えます。馬は本来放牧地でほぼ一日中草を食べているのが自然な状態ですが、競走馬として狭い馬房内に閉じ込められ濃厚飼料を与えられていると、胃酸分泌が増加し潰瘍ができるとされています。胃潰瘍の症状は多様で、炎症のみで上皮は正常な状態から、壊死を伴う深部潰瘍まで認められます。穿孔(せんこう:あなが開くこと)すると死に至ることもあります。

競走馬の70~90%が胃潰瘍にかかっていることが知られていますが、育成馬についての研究はあまり進んでいませんでした。近年、施設の改良や技術の向上により、育成期においても競走期に近い運動が負荷されるようになり、育成期でもある程度の馬は胃潰瘍を発症している可能性が疑われるため、今回調査を行うことにしました。

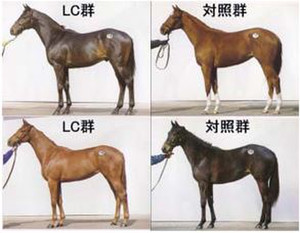

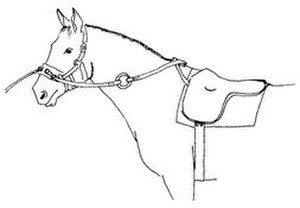

一方、競走馬の胃潰瘍の治療や予防に使われる薬剤には、胃酸を中和する制酸剤、粘膜を保護するスクラルファート、人体薬の「ガスター10」で有名なH2ブロッカーなどがありますが、海外では主にオメプラゾールという薬剤(商品名ガストロガード®、図1)が使用され効果が高いことが知られています。

そこで、我々は2008年に生まれ、2009年7月から2010年の4月までJRA日高および宮崎育成牧場で育成された育成馬および研究馬85頭(雄42頭・雌43頭)を使って3つの調査を実施しました。

育成馬の胃潰瘍発症状況

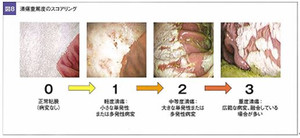

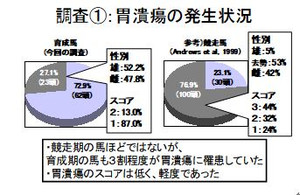

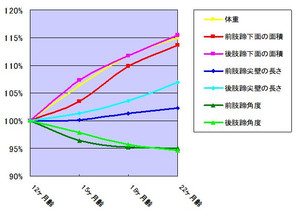

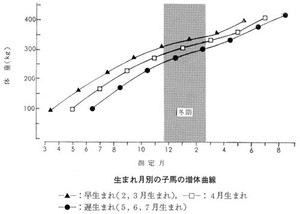

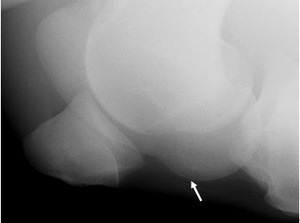

2010年2月に内視鏡で胃の中を検査した結果、27.1%(85頭中23頭)の馬が胃潰瘍を発症していました。胃潰瘍の程度(0~3で数字が大きいほど程度が悪い:図2)は、スコア2が13%(23頭中3頭)、スコア1が87%(23頭中20頭)で、胃潰瘍の発生に雌雄差はありませんでした。

競走馬について行われた同様の調査では、76.9%の馬が胃潰瘍を発症しており、程度はスコア3が44%、スコア2が32%、スコア1が24%であったと報告されています。

今回の調査から、競走馬ほどではないが、育成馬も3割程度が胃潰瘍を発症していることが明らかとなりました。また、競走馬と比較して、胃潰瘍の程度は軽いことがわかりました(図3)。

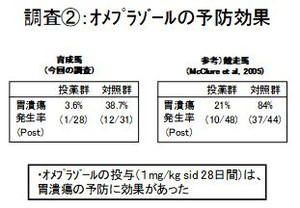

オメプラゾールの胃潰瘍予防効果

2月の内視鏡検査で胃潰瘍を発症していなかった馬を投薬群および対照群の2群に分け、投薬群にはオメプラゾール製剤のガストロガード®1/4本を28日間投与しました。これらの馬に対して通常どおり調教を実施し(F16まで)、3月~4月に再度内視鏡検査を実施したところ、胃潰瘍発症率が投薬群では3.6%(28頭中1頭)であったのに対し、対照群では38.7%(31頭中12頭)と胃潰瘍の発症を10分の1に抑えることができました。

競走馬について行われた同様の調査では、胃潰瘍発症率が投薬群では21%であったのに対し、対照群では84%であり胃潰瘍の発症を4分の1に抑えることができたと報告されています。

今回の調査から、競走馬と同等かそれ以上に、オメプラゾールの投与は育成馬の胃潰瘍の予防に効果があることが明らかとなりました(図4)。

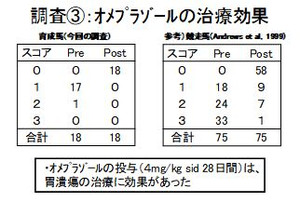

オメプラゾールの胃潰瘍治療効果

2月の内視鏡検査で胃潰瘍を発症していた馬18頭を治療群として、オメプラゾール製剤のガストロガード®1本を28日間投与しました。通常どおり調教を実施し(F16まで)、3月に再度内視鏡検査を実施したところ、18頭の馬の胃潰瘍はすべて治癒していました。

競走馬について行われた同様の調査では、胃潰瘍を発症している75頭について治療を行ったところ、治療後の内視鏡検査において58頭が治癒し、残りの17頭もスコアが改善されたと報告されています。

今回の調査から、競走馬と同等かそれ以上に、オメプラゾールの投与は育成馬の胃潰瘍の治療に効果があることが確認されました(図5)。

最近の研究では、胃潰瘍を発症していない馬と発症している馬をトレッドミル上で運動させた場合、発症していない馬の方が最大酸素摂取量が有意に高かったという報告もあります。あくまでもトレッドミル上の運動でのデータですが、実際のトレーニングでも胃潰瘍が発症していない状態で調教を行った方が効果が上がる可能性が示されています。今後、競走馬だけでなく、育成馬についても胃潰瘍対策を考えていかなくてはならないのかもしれません。

®ガストロガードはアストラゼネカ社の所有登録商標

(日高育成牧場 業務係長 遠藤 祥郎)