歯折について

歯折の発生状況

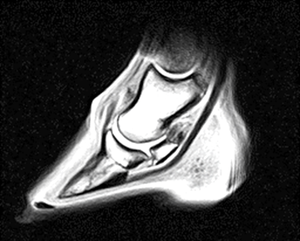

若馬は馬房内の飼い桶や扉を噛んで遊ぶことがあり、何かの拍子に歯(切歯)をひっかけて折ってしまうことがあります(図1)。このような状態を歯折と呼んでおり、牧場や厩舎関係者のみなさまの中にも遭遇したことのある方もいらっしゃるかもしれません。海外の文献や教科書では、1~2歳の若馬で、特に物を噛む行動を頻繁にする傾向のある牡馬に多いとの報告があります。今回は歯折についてご紹介していきたいと思います。

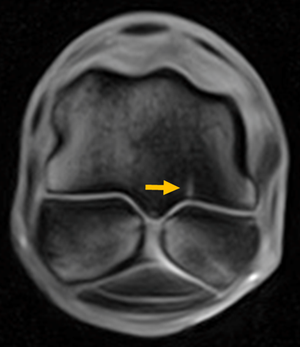

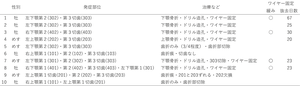

図2はJRA日高育成牧場で過去10年間に発生した歯折についてまとめた結果になります。先ほどから歯折という名称で呼んでおりますが、正確には図1のように歯だけでなく上下顎骨の骨折を伴うものを含みます。また、JRA育成馬として繋養する1歳夏ころからJRAブリーズアップセールで売却する2歳4月までに発生したものだけでなく、過去に歯折を発生したことが推定されるもの(歯列異常や歯欠損など)も含んでいます。この期間に歯折または歯折痕を確認した頭数は10頭であり、すべての繋養頭数から算出したJRA育成馬の発生率は1.7%でした。前述のように若馬に多いという報告があるものの、発生率に関する報告はないため比較はできませんが、同期間にJRA日高育成牧場で繋養している繁殖牝馬や乗馬において歯折が発生していないことを考えると、やはり若馬に多いと言って問題ないのかもしれません。牡に多いと教科書には記載があり、今回の調査においても牡の方がやや多い(60%)という結果となりました。歯折を含む上下顎骨々折89頭についての報告においても牡40%、騙24%、牝36%という結果が報告されており(Henninger, 1999)、行動と発生率には関係があると言えそうです。上顎(40%)に比べると下顎(60%)において発生が多く、先ほど紹介した文献においても、上顎31%、下顎62%、両方7%と報告されています(Henninger, 1999)。これまで見てきたように、歯折は若馬に多い疾患でありますので、育成牧場をはじめとした若馬を取り扱う方々は、その対処法についても知っておくべきと言えます。

ワイヤー固定による治療

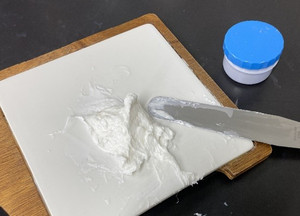

歯折の治療は、その程度によって変わってきますが、金属製ワイヤーによる歯折部分の固定による治療が一般的です。何も治療を行わない場合でも問題ない場合もありますが、歯折部分が歯列異常となったり(図3)、欠損したりする可能性もあるため、治療をすることが推奨されます。ワイヤーによる固定方法は様々な方法が報告されていますが、JRA日高育成牧場では折れた部分の両側を跨ぐように電動ドリルで歯肉に穴を空けて、その中にワイヤーを通して固定する方法を行っています(図4)。この方法を用いることで、歯列異常の発生や歯の欠損を防ぎ、外貌上でも良好な結果が得られます。JRA日高育成牧場で発生した症例についても、6症例においてワイヤー固定を実施しています。

ワイヤー固定の実施においては、いくつかの押さえるべきポイントがあります。まず1つ目として、良好な結果を得るためには、固定後の歯折部分の洗浄が重要となります。図1のように、歯折部分には餌が詰まることが多く、そのような状態だと歯折部分の癒合が上手くいきません。固定後であっても、傷が塞がり始めるまでの期間(少なくとも数日)は洗浄を行うことが推奨されます。

2つ目として、ワイヤーの緩みの確認があります。ワイヤー固定を実施した日はしっかりと固定されていたものが、餌が歯折部分に詰まることや咀嚼による動きによってワイヤーが緩んでしまうことがあります。海外の文献においても、ワイヤー固定を実施した症例の中で22%においてワイヤーの緩みが認められたと報告されています(Henninger, 1999)。JRA日高育成牧場においても、ワイヤー固定を実施した6症例の中で、4症例においてワイヤーの緩みが確認され、ワイヤーの締め直しや再設置などの対応を行っていました。このように、固定後であっても、歯折部分の洗浄やワイヤーの確認といった日々の観察が重要ということになります。

ワイヤーは歯折部分の治り具合を見ながら、4~8週間で抜去することが推奨されています。JRA日高育成牧場の症例では、平均31日で抜去していました。教科書に記載されている症例は、広範囲にわたって折れているものもあり、長期間にわたってワイヤー固定しているものも含まれていると推察されますが、頻繁に発生する3本程度の切歯を伴う歯折においては、4週間程度の固定で十分ではないかと考えています。

歯折発症馬の予後

歯折を発症した馬の予後は良いと言われており、海外の文献においても発症馬の多くが本来の用途に使用できていると報告されています。JRA日高育成牧場で発生した10頭においても、すべての馬が競走馬となっており、何らかの機能障害(咀嚼異常など)が発生することもありませんでした。また、発生馬の1頭はJRA重賞勝馬になっており、競走能力についても影響がないと言っても問題ないと思われます。

予後については良好ではありますが、発生を防ぐための予防も重要であると考えられます。前述のように好奇心旺盛な若馬が物を噛むことが発生要因と考えられるため、馬房内の突起物をなくすことは大事です。特にさく癖を行う馬については、さく癖を予防することも重要であると考えられます。

日高育成牧場 調査役 岩本洋平

画像①

画像①

(動画)馬学講座ホースアカデミー「ケンタッキーにおける育成調教」

(動画)馬学講座ホースアカデミー「ケンタッキーにおける育成調教」