裂蹄について

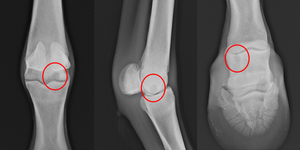

蹄の一部に亀裂が発生したものを裂蹄と言います。蹄壁に多発し、亀裂の多くは縦方向に発生します。また、亀裂が深部に達すると、知覚部に炎症が波及する場合があり、軽症例から重症例まで様々です。(知覚部とは皮膚の真皮に相当し、神経と血管に富む)

★発生部位による分類を紹介します。

①蹄尖裂:蹄尖部の蹄壁に発生した裂蹄

②蹄側裂:蹄側部の蹄壁に発生した裂蹄

③蹄踵裂:蹄踵部の蹄壁に発生した裂蹄

④蹄底裂:蹄底に発生した裂蹄

⑤蹄支裂:蹄支に発生した裂蹄

⑥蹄叉裂:蹄叉に発生した裂蹄

|

発生部位・分類 |

|

|

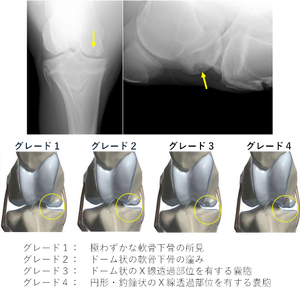

裂蹄の長さ |

① 蹄冠裂:蹄冠から発生し、亀裂が負縁に向かう裂蹄 ② 負縁裂:負縁から発生し、亀裂が蹄冠に向かう裂蹄 ③ 全裂:蹄壁の蹄冠から負縁まで亀裂が達している裂蹄 |

|

裂蹄の深さ |

① 表層裂:亀裂が蹄鞘の表層に留まり、知覚部まで達しない ② 深層裂:亀裂が知覚まで達し、亀裂から出血することあり |

|

裂蹄の方向 |

① 縦裂蹄:角細管の流れに沿って亀裂が生じた裂蹄 ② 横裂蹄:角細管の流れにほぼ直角に亀裂が生じた裂蹄 |

原因は、外部環境、蹄質、蹄形、蹄病、装蹄に大別されます。それらが単一に、あるいは複合的に働いて裂蹄が発生すると考えられています。

蹄冠部、知覚部までに到達している裂蹄には注意する必要があります。

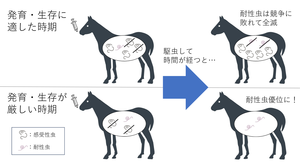

★蹄質に起因する裂蹄

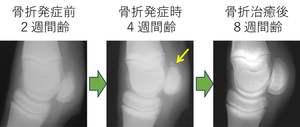

栄養不良などの馬は、蹄鞘が脆弱化し、裂蹄が発生しやすくなります。また、生後間もない仔馬では、胎内で形成された胎生角質が次第に新生角質に置き換わりますが、胎生角質が蹄尖部にのみ残存している状態のときに、蹄尖部に過剰な外力が加わると、胎生角質と新生角質のつなぎ目に横方向の亀裂が入ることがあります。これは硬い胎生角質と軟らかい新生角質の硬度の違いによる破断現象です。

生産地では跣蹄の馬が多く、繁殖牝馬では馬体重もあり蹄への負担が大きいです。他にも放牧地の環境が悪く、慢性的に湿った状態では蹄の水分が多くなり発生しやすくなります。

★蹄病に起因する裂蹄

蟻洞や白帯病では、蹄壁の一部が剥離して内部に空洞が形成されるため、蹄壁としての堅牢性が低下して、蹄壁表面に負縁裂が発生することがあります。慢性蹄葉炎に伴う蟻洞によっても、浮き上がった蹄壁には負縁裂が生じます。クラブフットでは、深屈腱の牽引力が強くなるので、蹄尖負面に荷重が集中し、その部分の負縁裂や全裂、さらに蹄底裂が発生する場合があります。

★裂蹄に対する処置

アルミプレートや革片、グラスファイバーなどを用いて蹄壁の亀裂の拡大を防ぐ処置が施されます。昨年から3Dプリンターで作成した3Dプリントプレート(3DPP)を裂蹄の亀裂拡大防止に応用しています。

日高育成牧場においては重症例に対してプレートやグラスファイバーでの処置を施しますが、発生予防のためにはフォーポイント削蹄を施します。

↑この部分を斜めに切り落とす。

↑この部分を斜めに切り落とす。

日高育成牧場 業務課 小林弘暉