米国のブレーキング

今回は米国における1歳馬のブレーキングについて紹介します。わが国では主にヨーロッパ式のダブルレーンによるドライビングを取り入れている育成牧場が多いですが、米国ではいきなり騎乗する方法が行われていました。

ウインスターファームのブレーキング部門

かつて生産牧場だった土地を改修して作られました。二つの厩舎、ウォーキングマシン、角馬場のほか、パドックが25面、広い放牧地が3面あり、牡は0.5~1ヘクタールのパドックに2頭ずつ放牧され、めすは8ヘクタールの広い放牧地に8頭で放牧されていました。馬はほぼ24時間放牧され、騎乗時のみ集牧されていました。飼い付けもパドックで行われ、朝夕牧場オリジナルのスイートフィードを2kg給餌されていました。

ブレーキングの手順

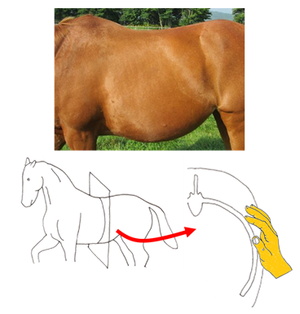

1週目は全て馬房内で行われていました。まずは引き馬で馬房内回転を教えて、それからローラーを装着し胸部の圧迫に慣れさせて、初日からまたがります。その後、鞍を載せ、最後にハミ付きの頭絡を装着していました。

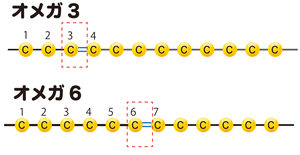

2~4週目はラウンドペン(円馬場)および角馬場で騎乗していました。馬装は無口頭絡の上からハミ付きの頭絡を装着し、落馬防止のためネックストラップを付けていました。まず引き綱(リード)のまま小さい円でランジングを行っており(図1)、この際馬場の壁は利用せず馬が内方を中心に自分でバランスを取って周回できることを意識していました。騎乗後は輪乗りおよび8の字乗りを繰り返し、口向きを作っていました。速歩だけでなく駈歩も行っていました。

図1.引き綱(リード)のまま小さい円でランジング

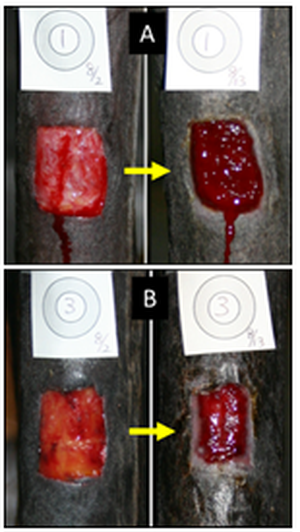

5~6週目には普段放牧されている放牧地(パドック)で騎乗していました(図2)。輪乗りおよび8の字乗りを繰り返すこと、速歩および駈歩をすることは一緒です。この時期に不整地をあえて走らせることで、馬が足下に注意するようになり、故障しにくい走行フォームを身に付けさせるという考え方でした。この時期の1歳馬は人を乗せてバランスを取るだけで精一杯という感じですが、さらにバランスの取りにくい不整地を走らせることでより強い体幹の筋肉を養成していきます。

図2.普段放牧されている放牧地(パドック)で騎乗

7~14週目には三つのコースで騎乗されていました。一つ目は大放牧地コースで広い放牧地を右回りで速歩および駈歩で周回します。全長3.7kmで、雨天時は芝が滑るので使われていませんでした。

二つ目はグラス坂路コースです(図3)。これは放牧地と隣の牧場との間の勾配のある草地を利用して、まず上り、下り、上り、下りと交互になるように使っていました。全長は2.9kmで、坂路の傾斜は4~6%でした。このコースも雨の日は芝が滑るので使われていませんでした。

図3.グラス坂路コースでの調教

三つ目は周回コースおよび坂路コースです。ブレーキング部門の隣にあるトレーニング部門まで下りて行き、1周1,400mのオールウェザーの周回コースを左回りで走った後、ファイバーサンドの坂路コースを上ります。全長5.1kmで坂路の傾斜は3%でした。雨が降っても馬場が悪化しないので使われていました。そして、12月もしくは1月にこのコースを難なくこなせるようになってから、ブレーキング部門を卒業しトレーニング部門に移動していました。

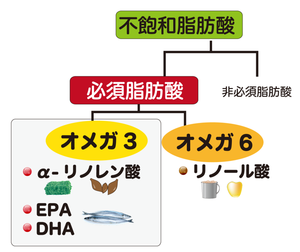

まずは走行フォームを作る

ブレーキング後、まずはセルフキャリッジした走行フォームを徹底的に教え込んでいました。方法として、芝の上などの不整地で2ヶ月程度乗り込むことで馬が足下に注意するようになり、体幹の筋肉が鍛えられ、自然と起きた走行フォームを身に付けていきました。ヒトも子供の頃の方が早く自転車や一輪車の運転を覚えるように、走路に出て時計をつめていく前に理想的な走行フォームを身に付けさせるのが時期的に適していると考えられていました。さらに芝の上の不整地で乗る際には物見をしないように工夫されていました。例えば普段放牧されていてすでに環境に慣れているパドックで騎乗する、またグラス坂路に行く時には誘導馬として経験豊富でおとなしいリードポニーと一緒に行くなど、若馬が物見をして集中力を欠くことがないように配慮されていました。

JRA日高育成牧場 業務課 診療防疫係長 遠藤祥郎